【领读者】观展系列——越剑:守望故乡、修复传习、活化共享

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

本期主题:守望故乡、修复传习、活化共享

贵州目前有724个村寨入选中国传统村落名录,数量居全国第一,其中中国历史文化名村就有16个。丰富的乡土建筑遗产构成了贵州历史文化遗产和地域风貌的重要底色。

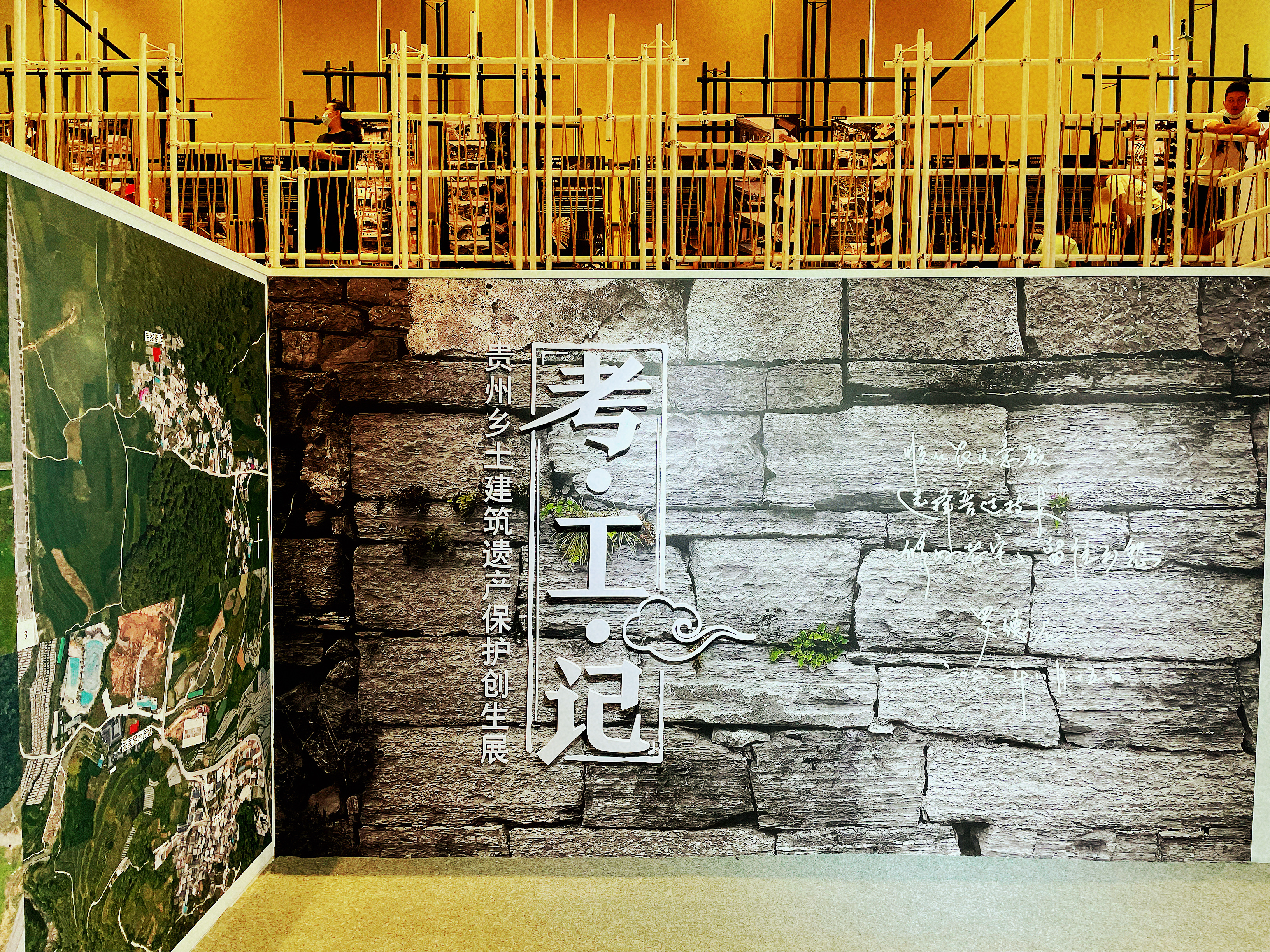

从记到技,从传统到现代,从小材料到大空间,从手工制作到工业生产。“考•工•记——贵州乡土建筑遗产保护创生展”9月4日——12月30日,贵州省博物馆4号展厅。

本期领读者:越剑 上承建筑工作室主持建筑师、“考•工•记”策展人

贵州村寨大多分布在浅山地区或有水源的山顶,根据不同地理、地貌条件形成不同的乡土建筑样式。贵州乡土建筑大体分为两大类:一类为承台式,筑台建屋,顺势营造,主要分布在黔中和黔西南地区的屯堡聚落和布依族村寨,页岩屋顶、砌石墙面和街巷在大自然中灰白凸显,统称“白房子”;另一类为干阑式,依树架木,因地制宜,主要分布在黔东南、黔南高山河谷地区苗、侗村寨,青瓦、树皮屋顶与深檐口、吊脚楼形成的阴影在大自然中光色交织呈深色系,统称“黑房子”。贵州民居的“黑白”谱系与青山绿水形成了多样的水墨画卷。这两类共同的特点都是“排扇式”结构,即采用小材料“穿斗”构造形成大结构支撑体系。

在“绿水青山就是金山银山”理念和“乡村振兴”国家战略的引领下,“留住乡愁”、“美丽乡村”已经成为社会共识。坚持空间文化的在地特性、恢复乡村景观的文化活性、保护与创生同时并举是乡土建筑遗产保护的理想目标。建筑师们通过跨文化、可持续的乡土建筑遗产的修复性实践活动,唤起人们的保护意识,提高公众对建筑遗产的关注度,为日趋萎缩的乡土建筑遗产提供创造性修复的全新契机与多种路径。

本次展览以空间布置、建筑模型、工匠技艺、图像文献、视频装置、交互参与等呈现一种沉浸式体验,以“守望故乡、修复传习、活化共享”三个方面的内容呼应“考工记”的展览主题 。

(一)考——守望故乡

只有反复安静的守望才能发现故乡的价值。建筑师们通过测绘、速写、摄影发现人们生处自然中的生存智慧与建筑美学,从而能够更深度的重建乡村生活的空间价值。

(二)工——修复传习

传统技艺在师承体系中磨练与发展,匠师们的素养与建筑师的修行是相同的。在传统技艺中更能理解传统建筑天地相参的意义,城乡之间传习交互将促进传统建造技艺当代转译。

(三)记——活化共享

化古为新,通过“乡村触媒”的公众参与,让传统建筑在修复利用中获得空间秩序的再生,从而共享乡土的人文生命,以此而实现的家园复兴。

《考工记》云:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。”道出了中国传统营造的核心精神,在民国之前一直是营造的准则。西学东渐以来,西方的建造逻辑和保护观念对我国的营造建设形成影响,这种影响一直持续到现在,如何结合当代的生活方式和营造技艺,形成新的营造逻辑和路径,成为当前乃至今后城乡建设的核心精神和创生导则。

本期领读者:越剑——守望故乡、修复传习、活化共享。