追光者·我们正青春|深中通道的造梦人

2023·我们正青春,聚焦各行各业为祖国建设奋斗的青年奋斗者,记录他们立足岗位、挥洒青春的精彩历程。关注青年一代在国防建设、医疗卫生、社会服务、消防救援等领域做出的成就,诠释“不负青春、不负韶华、不负时代”的新时代中国青年。今天请收听第三集《深中通道的造梦人》,本期节目走近的正是那群在深中通道建设中挥洒青春与热血,于海天之间托举出世界建筑奇迹的青年们。

打通深中通道的秘诀:

从钢壳沉管中走出的自主研发之路

横跨伶仃洋,全长24公里。世界顶级跨海通道工程——深中通道通车后,将把深圳至中山2小时的路程缩短为20分钟,快速融合珠江东西两岸的经济发展。但它的建设过程却荆棘载途,由于跨海距离过长以及海域地形的纷繁复杂,建设目标比起港珠澳大桥还要多两个车道。如果仍然采用传统的钢筋混凝土结构形式,钢筋的配置及后期浇注难度将非常巨大。面对日本的技术封锁,深中通道管理中心总工办高级工程师夏丰勇所在的技术团队暗下决心:核心技术借鉴不来,我们自己走自主创新之路!

联合国内著名高等院校、科研院所等二十多个单位,历经上万次的实验,终于用四年的时间成功研发出属于中国自己的钢壳沉管技术,实现了这种结构形式在国内的首次应用,也攻克了建造深中通道首要技术难关。

钢壳沉管隧道技术解决之后,深中通道的建造仍然任重道远。深中通道沉管隧道是由32个管节组成,每个管节有2500个隔仓,为保证密封性,隔仓都需逐一进行封舱处理。深中通道的建设者们的工作日常就是在闭塞的隔仓中与电光火石打交道,夏季高温且不通风,作业空间内温度经常高达60摄氏度,极度考验人的承受耐力,为了中国这座世界顶级工程能如期完成,工人们毫不退缩,工作精确到毫米之间。万众一心完成标段焊接之后,管节还需要经过混凝土浇筑、在海底进行对接安放之后才算完成它的全部工序。

“先别急,吃个巧克力。”万万没想到,工程师也可以这么可爱!在深中通道管理中心岛隧工程管理部工程师熊昊翔看来,啥事都能用一块巧克力解决!让完成升级的钢壳沉管,在指定水域进行对接,这个难度无异于“海底绣花”,难度之大超乎想象。作为最熟悉这片海域的人,熊昊翔总能化繁为简,及时精准有效作出最合理的解决方案。

每一个阶段都环环相扣,不容丝毫差错。青年工程师们也矢志不移,坚定践行“请党放心,强国有我”的承诺。

中国“智造”!

科技发展助力超级工程

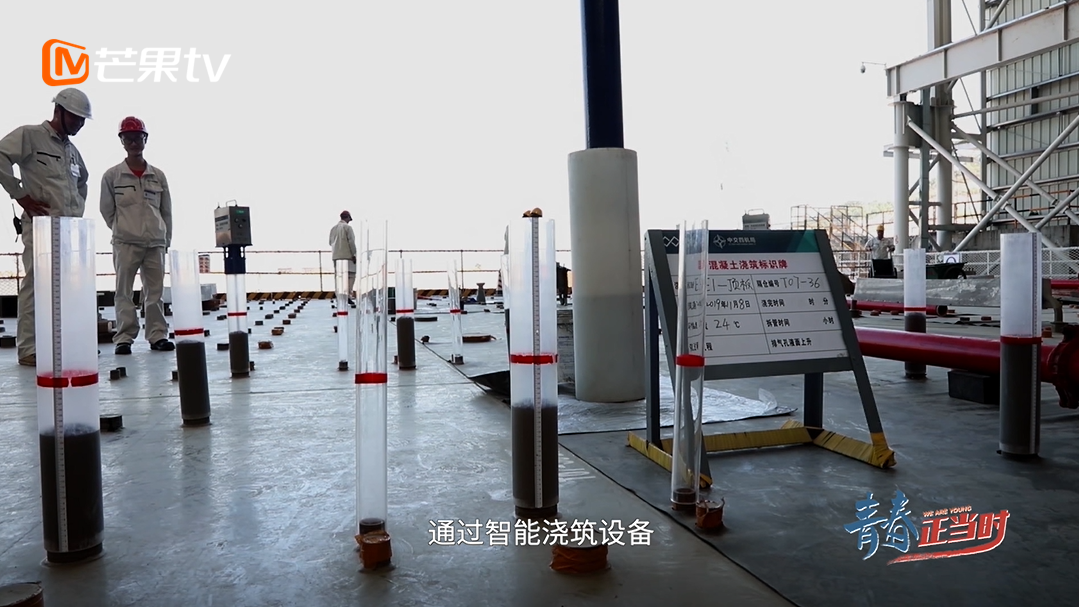

在深中通道的建设中,智能科技帮了大忙。吴宇恒夫妇对此深有体会。吴宇恒是中交四航局深中通道项目部工程技术部部长,他所在的团队负责深中通道钢壳混凝土的浇注工作。此前,港珠澳大桥的建设,高峰期共有两条生产线,近2000余人一起工作。现如今,深中通道采用智能浇筑设备生产后,总人数精简到40人左右。通过智能化浇筑设备,工程师们还可以清晰地看到管节内部的浇筑过程,最大程度保证浇筑效果。

吴宇恒的妻子何朝菊作为中交四航局深中通道项目部质检部的副部长,管节浇筑前需要由她所在的团队进行仔细勘察,确认钢壳无破损才能进行浇筑,一个标准的钢壳沉管有2255个仓隔,肉眼检查耗时且不精准。在使用智能化探头深入仓隔工作后,可以实时精确地看到仓隔里的情况,大大提高质检效率。

从1997年通车的虎门大桥,到2018年开通的港珠澳大桥,再到如今创下多项世界第一的深中通道,一条条巨龙蜿蜒曲折,从此天堑变通途。无数青年建设者们挥洒着自己的青春与汗水,创造着一个又一个“中国奇迹”,让世界见证着了不起的“中国速度”。

(来源:湖南广播电视台)