遵义医科大学“理论宣传二人讲”走进大发渠

1995年,一条跨3个村、10余个村民组,主渠长7200米、支渠长2200米的水渠完工,清清粼粼的水,第一次满满当当地流进了草王坝村,流进了亘古干旱的坡地,这是一位老人36年的顽强意志和辛勤汗水,这是“时代楷模”“七一勋章”获得者黄大发穷其一生述说的党员初心。

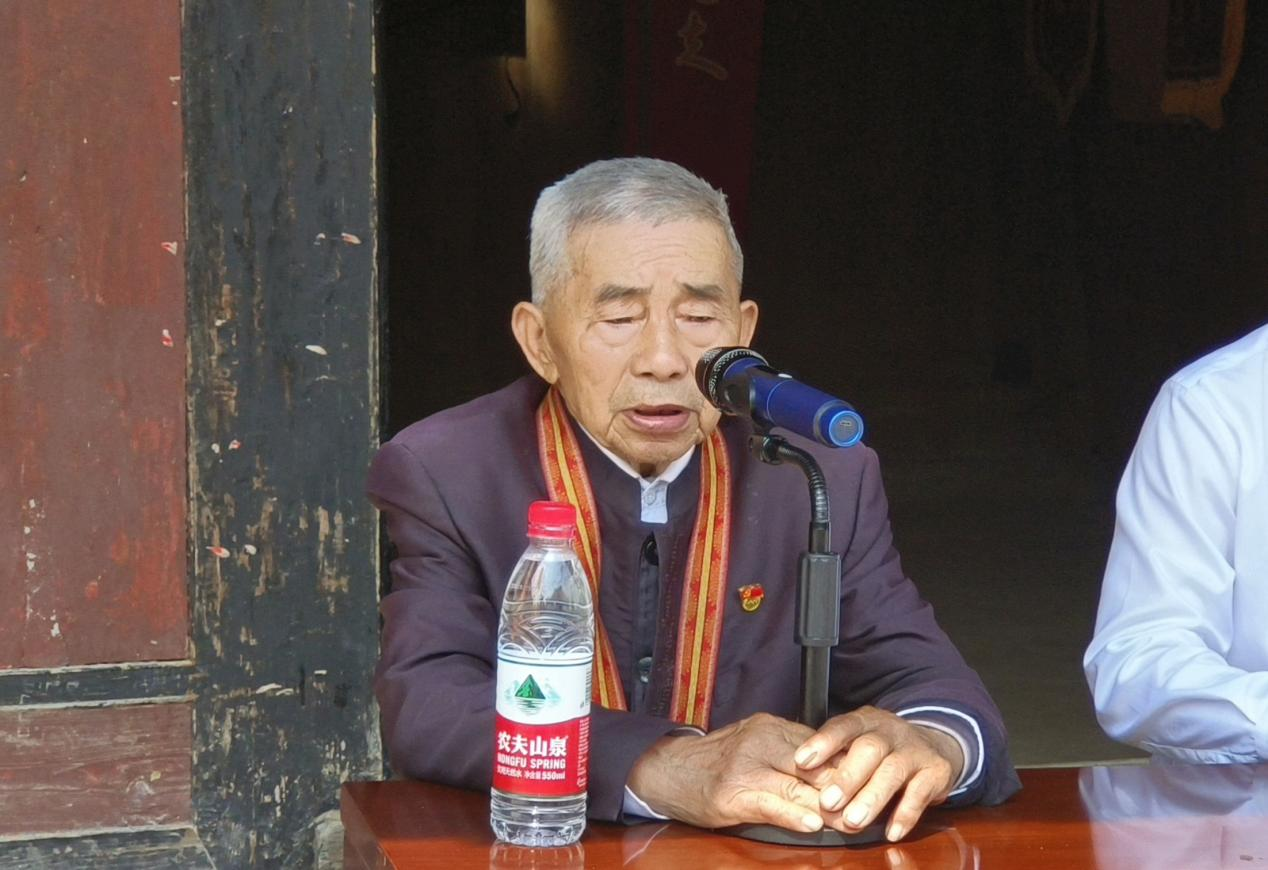

为推动党的创新理论走深走实、入脑入心,让党的二十大精神在广大群众中落地开花,5月17日,遵义医科大学党委书记何志旭来到播州区平正仡佬族乡团结村(原草王坝村)与黄大发老支书一道开展学习贯彻党的二十大精神“理论宣传二人讲”。遵义医科大学师生代表30余人现场聆听。

“上世纪60年代,草王坝村处于无水、无电、无路的‘三无’状态,穷就穷在水上,一定要想法通上水,让大家吃上米饭。”黄大发动情回忆修渠始末。36年时间里,他带领200多名群众,靠着锄头、钢钎、铁锤和双手,硬生生在绝壁上凿出一条长9400米的“生命渠”,结束了当地长期缺水的历史,使草王坝每年粮食产量从原来的6万斤增加到近百万斤。“我的一辈子用一个‘干’字就总结了,老老实实地干,踏踏实实地干。”回想起修渠的经历,黄大发难以掩饰心中的激动。谈及党内最高荣誉“七一勋章”的首次颁授,黄大发强调,所有的一切都是奋斗出来的,如果只是空想而不付出实际行动那只会一事无成。最后,黄大发勉励年轻人,要摆脱浮躁冒进、偷奸耍滑、好吃懒做等不良风气,爱党、爱国、爱人民,老老实实做人、踏踏实实做事,心怀感恩,多为群众办好事、实事。

“老支书用质朴动人的表述,重现了修渠的艰难历程,阐释了共产党人的炽热初心,老支书政治坚定、一心为民、埋头苦干、百折不挠的精神将激励着我们,在新征程上再立新功。”何志旭说。党的二十大报告指出,我们坚持精准扶贫,尽锐出战,打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战。何志旭讲到,十年来,遵义医科大学累计派遣驻村第一书记和驻村干部60余名,累计捐赠款项、物资、设备、药品等2300多万元,形成了“正安所需、遵医所能”的帮扶格局。同时,结合遵义医科大学研究基础,组建石斛专班、食用菌专班、茶专班等工作专班,服务地方经济社会发展,为遵义市在贵州脱贫攻坚主战场取得“三个第一”的显著成绩贡献了遵医力量。何志旭鼓舞师生,接下来,我们要认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,统筹推进教育、科技、人才“三位一体”协同发力,发挥好贵州省高等医学教育和医疗卫生事业排头兵的榜样力量,继续在助力贵州乡村振兴的路上发挥光热!

宣讲现场,一位从理论高度结合乡村振兴深入浅出讲解党的二十大精神,一位从亲身实践紧贴毕生奉献事业畅谈基层实践工作。两位宣讲者质朴入心、深情动人的宣讲引发现场阵阵掌声。宣讲结束后,在场师生纷纷表示,要学习时代楷模,汲取榜样力量,将理论学习成果运用到在遵医这片干事创业的热土中,为遵义医科大学高质量发展贡献自己的力量。

在大发渠党性教育陈列馆,师生们详细了解了大发渠的修建历程以及修建前后乡村面貌的巨大变化,声情并茂地集体朗诵“绝壁凿天渠 壮志凌山河——‘当代愚公’黄大发”。最后,师生们沿着崎岖的山路,步行一公里,走上险峻的大发渠,感受“绕三重大山,过三道绝壁,穿三道险崖”带来的深深震撼。