贵州文化老人丨怀念“阿爹”黄万机,世界上最爱我的那个人走了

印象中好像在哪里看到过这样一个题目,当时除了感觉题目满怀爱意别无它感。直到身边至亲离世,才真正感受到:世界上最爱我的那个人走了,再也回不来了。笑人矫情,落到自己身上,才知道这世上真有能让人痛到无法呼吸的滋味。

黄万机

黄万机

世界上最爱我的那个人走了,走得突如其来。一直以来都为阿爹的身体状况骄傲,从来没有生过大病,住过医院。想着长着长寿眉的老寿星会陪伴我们很长很长时间。可是,没想到,一场脑梗摧枯拉朽。把身体隐藏的疾病全部暴露出来,器官衰竭不可逆转,短短一个月时间便痛苦地离我们而去。

面对阿爹的离去,妈、姐和我悲痛不已。所有的好朋友和亲人们都在劝慰,要尽快从悲痛中走出来,恢复正常生活。本也以为时间慢慢过去,痛感就会减轻,但还是常常忍不住的泪流满面。阿爹,之于我,不仅是父亲,也是我的精神导师,我的精神支柱,支柱倒下了,对于我,确实是一种毁灭性的打击。

与大多数人一样,小时候一直把阿爹当作偶像来崇拜,和小朋友们攀比:我爸爸会做木工活(家里阿爹做的小板凳至今还在用);我爸爸懂中医(我们一般性的肠胃、关节有毛病,阿爹按按穴位,或者银针扎上几针就好了);我爸爸会各种乐器(阿爹以前在文化馆教授各种乐器,包括教小时候的我拉小提琴);我爸爸会作曲、会编剧(文化人编剧不稀奇,但是自学成才作曲的“龙舟调”在当年居然还入选民歌集出版)……总之,在小时候的我眼里,阿爹就是一个全才,无所不能的人。以至于多年以后和同学们聚会时,大家还笑话我的口头禅就是“我爸爸说……”。可见,我对于阿爹的依赖和信赖。小时候可能更多的是依赖,就如正常子女对父母的那种天经地义般与生俱来的依赖。

阿爹是个随和的人。妈喜欢热闹,家里常年朋友云集,吃饭聊天打麻将,阿爹从来不会嫌吵嫌闹,该聊天的时候热情参与,大家玩乐的时候他自去书房看书写作,丝毫不受影响。我朋友们爱到家里来玩,阿爹也从来不摆长辈架子,不会居高临下讲大道理,闲聊摆摆家常,提点建设性意见也常常是说到人心坎里,让人乐意接受。

1984年,黄万机全家和外婆(沙滩黎氏后人)

1984年,黄万机全家和外婆(沙滩黎氏后人)

阿爹一心扑在研究中,没有时间辅导我们的学习,但要求又极严格,总是一付恨铁不成钢的架式,总是斥责为什么不能考再好一点,为什么分数不能再高一点,99分也要问为什么不能拿100分。为此,到了叛逆年龄的我决定反正怎么你都不满意,我就干脆不学了。于是高中阶段天天混日子,虽然学习不好,但是玩得十分痛快。现在回想起来,除了家长会的那天,当时的每天都是阳光灿烂的日子。高一看到数学物理不及格且很低的分数,阿爹无法相信自己的眼睛,把我痛痛快快骂了一顿,严令我要好好学习。我心里并不害怕,有一种报复般的开心。让你总批评我,让你总不满足,那就尝尝难过的滋味。到高三了,阿爹有些着急了,给钱让我去上补习班,甚至找了大学生来当家教,但是痛苦地动脑子抵不过开心地玩乐。高三的失利短暂地让我痛苦了一段时间,复读时认识的一帮“志同道合”的朋友,让我痛下决心投入学习的心又散开去,最后考到了师专,好歹有了个书读。

小时候我总是以为阿爹爱工作比爱我们多。记得以前阿爹为给曾任上海市委副书记、人称“文化将军”的老革命陈沂写传记,在上海呆了几个月时间。往来的书信中告诉我们他的研究计划,打算写什么什么,在有生之年能完成就死而无憾了。妈向我们抱怨,于是我们心里就留下了阿爹心里只有工作没有家的印象。不过没什么不好,阿爹忙于工作就不会有时间来“啰嗦”我们,我们也乐得自在生长。大二的时候,贵州师大重启了“专升本”计划,记得假期中突然接到班主任老师电话,说学校推荐我以年级综合排名第一的成绩参加师大的选拔考试。阿爹听了很高兴,鼓励我抓住机会。大学毕业论文写作我说想写东西方文学比较,阿爹给我建议写莎士比亚笔下的朱丽叶与汤显祖笔下的杜丽娘,给我找了很多书籍资料让我阅读。我的论文导师是时任师大外语系系主任的丁廷森教授,丁老师很负责,与我多次交流,听我谈思路、想法,给了我很多建议,对我说不管是在哪个工作岗位,都需要立定自己的专业研究方向。丁老师觉得我很有灵气,而且有阿爹这个坚实后盾的提点,可以继续朝文学这条路走下去。当我告状似地说我阿爹自己忙自己的,从来不会花时间来培养我们的时候,丁老师说阿爹的方式不对,将孩子培育成才也是一件很有价值、很有意义的事。我回去给阿爹汇报了此事,说人家都说不能只顾自己不管孩子,阿爹说那好,你继续考研吧,更好地进行专业学习。那时候觉得工作了就是大人了,可以不用被父母管得那么严了,哪还会继续读啊。我坚决拒绝,在一所中学当了老师。

一次市里面征集教育教学论文,我写了一篇《中间生,不容忽视!》获得三等奖。我们校长对我说,市教科所的主任对我这篇文章印象很好,说立意新,文笔也不错,可是时下大家流行的是谈如何进行差生转化,所以获奖名次不是很高。我回家聊了此事,阿爹没有多说什么,但估计是重新燃起了对我的希望,开始不停地鼓励我考研,说继续深造有助于开拓思路,开阔眼界。在阿爹的一再激励、刺激和“逼迫”下,我考上了贵州大学文艺美学专业。从那时候起,阿爹给我定了方向,研究郑珍的诗歌美学思想,开始把他写的关于遵义“沙滩文化”的系列书籍抱给我,让我好好研读。之前阿爹就抱怨过我和姐,说人家把他的书当作研究生课程的必读书,但是在我们家没人看他写的书。以前不是同一个研究方向,不认为阿爹有多厉害,当自己进入阿爹的领域,跟着去开了很多次研讨会,从专家学者们身上确实学到了不同视角解读同一主题的方法和思路,也从阿爹身上学到老一辈学人对学术的执着与坚持,开始认识并钦佩阿爹的厚才博学。对于阿爹,我在依赖之余增加了信赖,每一次和阿爹讨论,他都会帮我确定,哪一个问题、哪一个方向、哪一个领域还没有人研究过,或研究尚浅,值得研究,让我少走了很多弯路。读博期间,我的研究方向是马克思主义基本原理与中国传统文化研究,阿爹说他对马克思主义不太了解,没办法给我提建议,完全得靠我自己。有他在,我总还是感觉有靠山,哪怕只是听我说,哪怕只是帮我改标点。但是人去了,孤立无助感涌上心头,我茫然。

黄万机在会议中挥毫

黄万机在会议中挥毫

在为人父母的路上,阿爹也在成长。从只会拿成绩衡量我们的好坏到学会用言语、行动鼓励、帮助我们,阿爹也在改变。阿爹总愿意我们多读书,总是拿自己的例子激励我们。大学毕业后,阿爹被分配到一个小县城的文化馆,在那里也算是找到了用武之地,教年青姑娘小伙们各式乐器,编歌曲、编戏剧,下乡演出,日子过得紧凑又火热。无意间在报纸上看到贵州省社会科学院招考研究生的讯息,短短的一个月时间里,阿爹重新捡起书本,起早贪黑地学习,补充知识,最后被录取了。两年之后留在社科院工作,本来再继续读一年可以获得正式的研究生学位证书,但是为了早一点把我们全家接到贵阳,阿爹放弃了证书,但没有放弃他从事地方文化研究的心。阿爹说因为家乡是遵义的缘故,当时就围绕这个范围寻找研究方向。

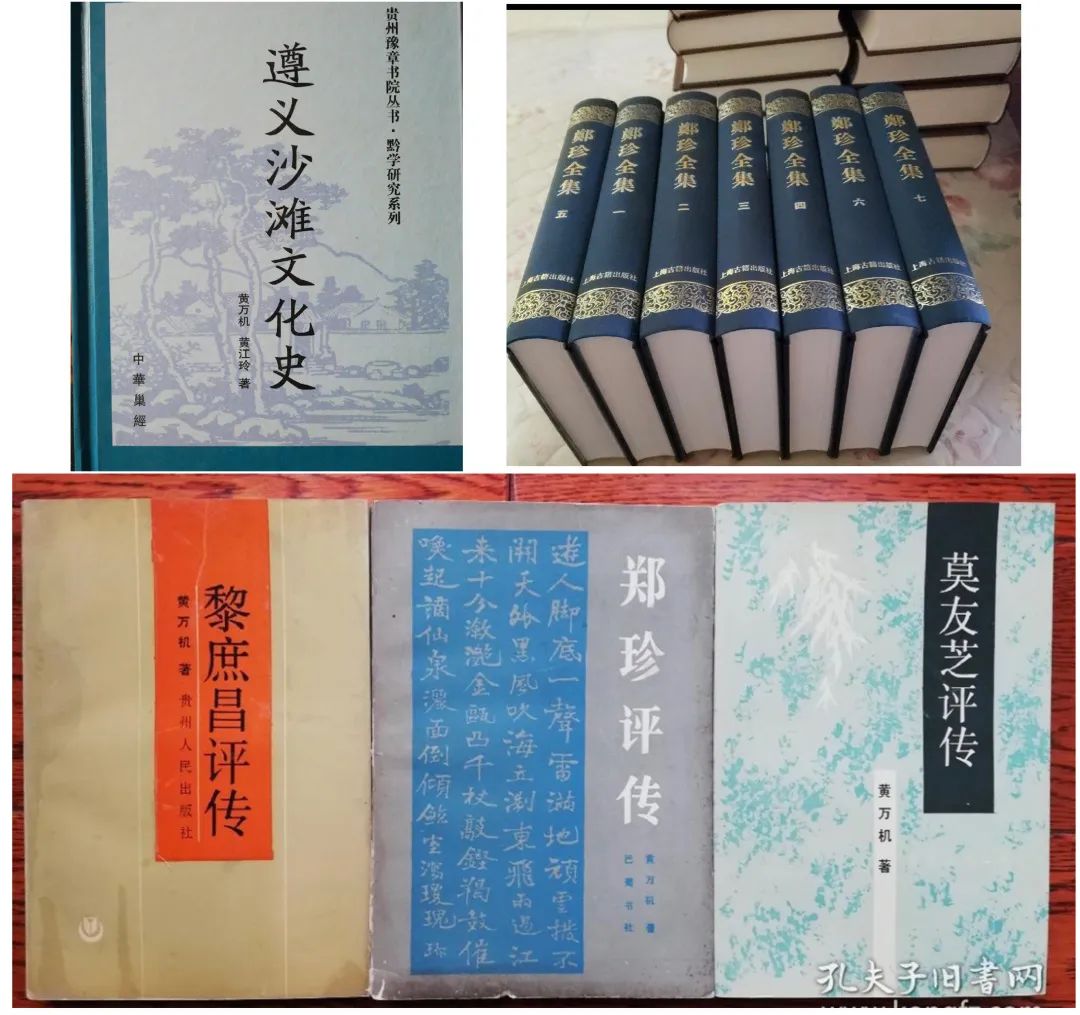

遵义沙滩文化以郑、莫、黎三家为代表。黎家是我外婆的家族,小时候我们总听外婆讲在黎庶昌修建的公馆里生活的细节小故事。或许阿爹也是因为有些连带的姻亲关系的缘故,他立定了研究遵义沙滩文化的志向。他说当时这个想法被很多人否定,大家觉得名不见经传的小人物做不了这个大课题,只有姑公陈福桐鼓励他,有价值,值得做。阿爹于是将此当作工作之余的个人兴趣,踏上往返于从图书馆抄录史料,回家细细研读整理写作的研究之路。在撰写了《客籍文人与贵州文化》《贵州汉文学发展史》《黔山灵秀钟人杰》《普通一兵——记“文化将军”陈沂》,与人合著《贵州当代文学概观》《国魂颂》《贵州古典文学作品选》《王阳明与贵州文化》等书籍,以及多本古籍点校之外,阿爹的“沙滩文化”系列《郑珍评传》《黎庶昌评传》《莫友芝评传》也陆续出版。默默耕耘的阿爹成果受到专家的推崇,此后专心从事该领域研究,成为研究贵州“沙滩文化”的专家。阿爹以他的经历告诉我,不怕从事研究的时间早晚,只要有心,只要坚持,大器晚成也很好。阿爹开始培养我,耐心地帮我改文章,标点符号也不错过,让我学点校文本,在我点校基础上不厌其烦地修改。从原来的不屑于表扬我,到后来偷听到他和别人聊天表扬我有进步,文笔简洁的时候,老实说,心里还是有受到认可的喜悦。

黄万机的部分作品

黄万机的部分作品

阿爹对贵州的热爱,对地方文化研究的热情一直没有停歇。退休后受聘为贵州省文史研究馆馆员,更是有了归宿感。凡是馆里的活动他必参加,每周四馆里编辑们的例会是阿爹最喜欢的时候,除非馆里通知不用去,风里雨里他是雷打不动必去无疑。上了年纪后,心里有一些着急,觉得自己的精力不够了,总担心后继无人。于是对于有志于文史研究的小年轻们,他总是给予无私的帮助。记得有一年冬天,豫章书院的小罗把他接去乌当羊昌给几个年轻人搞个讲座,到了晚上还没回来,打电话不接,到后来甚至关机了,家里人着急得不得了。天很冷,路上凝冻着,怕出什么意外。那时和小罗还不熟,没有他电话号码,辗转问到电话号码打过去,知道阿爹在那里也就放心了。两天后回来我们责怪他不打招呼,他说看到学生很热情,求知欲很强,他愿意多讲些,又怕我们不放心不让他呆在那里,就干脆不接电话。阿爹说,希望在有能力的时候多培养一些后继者,每当看到年轻学者有成绩的时候,总会认为贵州文化界是有前途的。每当有人宣传贵州地方文化的时候,他总是乐意倾力相助。贵州广播电视台唐亚平导演策划拍摄纪录片《郑珍》,阿爹尤其高兴,带着导演团队实地探察,一路讲解,不觉疲累。感谢唐导,给我们留下了一些阿爹的珍贵影像。

黄万机(中)与顾久(右)和厐思纯(左)

黄万机(中)与顾久(右)和厐思纯(左)

阿爹不会虚头巴脑地恭维人、表扬人,他对别人的评价都是客观且出自真心。他为人宽厚仁慈,说来可能有人会不相信,阿爹从来不会在背后贬斥别人,即便我们认为的在家里那么随意放松的地方,他也从来不会说人坏话。当然,讲八卦、瞎聊天是有的,但是对人进行人格侮辱谩骂的话,我们在家里从来没有听到过,就算被人欺负时也没有。他曾告诫我,别人欺负你、看不起你,你最好的回击就是做出成绩,超过他。我想,可能阿爹心里还是有些怨恨的,只是他把这个恨意转化成了动力,用在了学术研究上。

阿爹不想离开,所以他没有留下什么所谓的“遗言”,但是冥冥中可能是有些预知的。他告诉我和姐承诺过他的大学同班同学2026年聚会的时候由他出钱请大家,让我和姐帮他打电话给余未人阿姨。住院一个月期间,他提过两次。刚开始我们还说是的呀,你赶快好起来,你的同学都还等着你兑现承诺呢。后来再提,我和姐商量把钱转去了却他的心愿。告诉他把钱转去以后,阿爹说了个好字。聊天的时候,阿爹突然说,你研究美学是有意义的,“沙滩文化”可以从美学的角度去研究。断断续续地讲着讲着,他突然会说:“哎,精力不行,想不起了。”我害怕,不敢问他有什么心愿,怕那个叫“遗言”的东西,但我也后悔,没有明确问他究竟有什么心愿。

阿爹是个内敛的人,不会轻易表达爱意。面对大家对妈妈厨艺的称赞,阿爹总是谦虚地说:“不像样,不像样,大家随便吃。”弄得妈气恼不已,事后总是埋怨阿爹在外人面前从来不给面子。其实阿爹只是好客,希望大家吃得自在不拘束。在我们私下抱怨妈做的菜没有变化时,阿爹又总是帮着妈说话。阿爹是老派人,从来不会把爱字放在嘴边,但我们知道他爱我们。对我们的每一次进步,他都偷偷欢喜。有一次,他问我还记不记得小学时候,我就读的达德小学举行黄齐生、王若飞的纪念活动,大会上我当学生代表,他当家长代表,共同发言的事。我知道,阿爹是在意、希望我“有出息”的。我也知道,当我在家和他争论,被他笑骂蠢的时候,当我拿了双硕士的学位时,当我写了文章拿给他修改的时候,当我在研讨会上发言的时候,他都是很欢喜的。

阿爹之于我,如精神导师般的存在。阿爹的离去让我体会了从未有过的无法言喻的绞痛,痛在疼惜阿爹经历过的不完满的人生,痛在后悔没有来得及让他住上刚装修好的新房子,痛在没有来得及带他出去走走(之前因为妈不爱出门,阿爹也不愿意单独把妈留下。生病前突然说有时间想去黔南看看,我和姐还很高兴,说四五月份天气好了就开车带他们出去逛逛),痛在以为尽孝来日方长……

最爱我的那个人走了,我最爱的那个人走了。从来不知道自己的眼泪有那么多,想到、看到、听到一切关于阿爹的东西,眼泪都会不由自主的下来。我不知道什么时候能够控制住眼泪,但我知道,继承他的事业是他最欢喜的事。我想“沙滩文化”是他一辈子割舍不了的情结,如果可能,我也会尽力以此为余生的研究方向,希望没有领会错阿爹的意愿。

黄万机86岁生日留影

黄万机86岁生日留影