余的贵州札记丨登上清华讲台的苗族母女——杨金秋、杨利春

非遗的贵州,文化之触达,人的趣事,艺之逸闻,皆在余的贵州札记。

龙年金秋十月,我陪同中央美院的乔晓光教授造访了来自黎平县地坪镇的苗族妇女杨金秋、杨利春母女。金秋时节访金秋,多巧!此时又正在杨家两件大事的节点上:杨金秋老师即将东渡日本,出版图册,用剪纸艺术播撒友谊。杨利春身怀六甲,一个新生命即将诞生。

乔晓光教授与杨金秋交流剪纸技艺

乔晓光教授与杨金秋交流剪纸技艺

一进屋,我就感受到了她们母女的民间审美的极高品位。那鲜活、鲜亮、精美、雅致的剪纸和绣品,让我目不暇接。

我二十多年前在剑河、施洞看过的剪纸,除了鬼师用于祭祀驱邪的小纸人儿是不用画稿、将白纸相叠信手剪出的外,其余的服饰剪纸都是先画稿,再剪出来的。

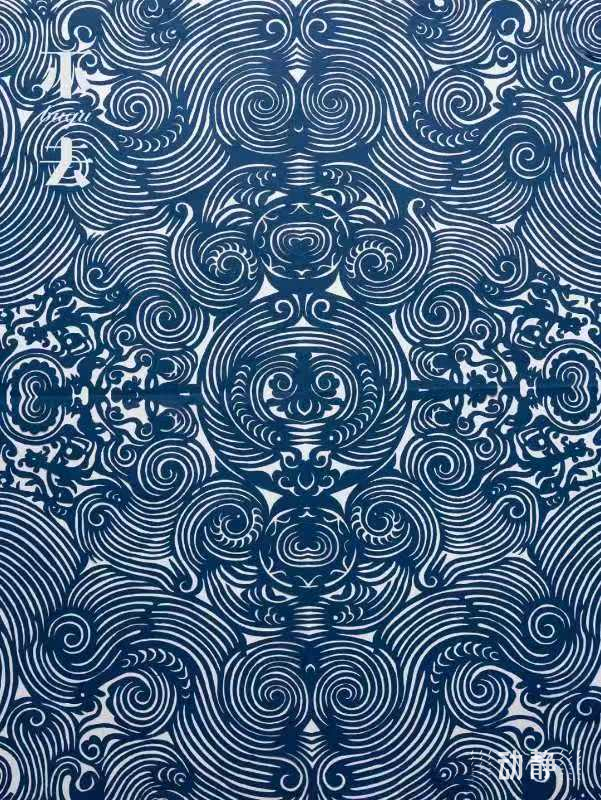

鬼师们就是杨金秋这种古老的剪法。而古剪再往前推,又是什么?我不太知道,但也许有。我心中给其画了一条线:在贵州,用于祭祀的剪纸,图案相对简洁,是不画底稿的;而用于服饰的,特别繁复,要画底稿。金秋的剪纸则突破了我心中的这条线。她用一把家传特制的小剪刀,将心中蕴藏的天地神明、蝶龙鱼虫、水浪波纹、人物花鸟、日常家居,都给剪出来、绣出来。不仅用于祭祀,主要还用于服饰。

她们母女,称自己的剪法为“盲剪”。我后来得知,这是杨金秋的一位留日的学生给她创造的汉语词汇。我认为,更权威的当是苗语表述。金秋给我说了一段苗语,贵阳话的语音为:“嘎洛嘎稿呃,直接嘎,马也马补嘿”。汉语意思是,古老的剪纸,不画稿。

如果用汉语表达,我更倾向于实际描述,即“不画稿剪”。杨金秋又对我说:“我不喜欢‘盲剪’这个说法,会被人误会为盲人的剪纸。”这事的话语权应当在杨金秋这儿。

杨金秋与一般剪纸最大的差异,最独树一帜的东西,是不画稿,非写实,一切皆源于心中,图案在剪刀下流淌出来,有如文学的“意识流”作品。杨金秋已经是他们家不画稿剪纸的第16代传人,她能够数出往前7代祖先的姓名,传承谱系清晰。

再溯源,剪纸在中华大地确实古老,唐代诗圣杜甫即写有“剪纸招我魂”,诗人李商隐则有“翦彩为人起晋风”的诗句。

我认为杨金秋母女的剪法其实是古老的不画稿剪法传承,最重要的是古老。

杨金秋的父亲是祭司,又是草医,会几个民族语言,会唱各种古歌,会不画稿剪纸,集苗族文化于一身。他父亲在抗日战争中,还是身先士卒的抗战勇士。她父亲和兄长都是剪纸能手,父亲是民间的大智慧者。这些,都传承给了杨金秋。

杨金秋会苗、侗、瑶、汉四个民族的语言,懂得他们的习俗,可称为这一方民族文化的“百科全书”。

杨金秋是7岁起就学习剪纸了,至今已50多年。最初买不起纸,是用树叶作纸剪出图案;雨天,用树枝蘸烂泥在地上画图案。从她身上从小就可以看出,生活再艰难,艺术的种子也是会倔强而茁壮地萌发的。

杨金秋嗓音高亢洪亮,是一名好歌手。她的古歌,在“知乎”上有全面展示。她这些年见多识广,挺有版权意识,说如果引用,得注明出处。我这里注明了出处,但限于篇幅,就不引用了。她的古歌特色盎然。

我问她,传统是男耕女织,你怎么还会犁牛打耙?她回答掷地有声:“我就是男子汉的性格!男子汉能干的活路,我也能!要是我前怕狼后怕虎的,就一事无成了!”

有艺术眼光的人,会把生活和劳作变成艺术,又将艺术融入其间。看她秋收时捆扎稻把,快捷而一丝不苟,就如同编织艺术品。她捕捉稻田里的稻花鱼,鱼儿那活蹦乱跳的姿态,在她的作品中有生动体现。她到坡上采毛栗子食用,采白栎做豆腐。用稻杆烧灰泡水舂碓做糯米粑……苗族的生产生活,让她能够触及到一些最微妙的细节,加之她的敏锐的艺术感知天赋,随时能够把别人“眼中有手下无”的艺术技巧,融入剪纸作品。

杨金秋具备了苗族生产生活的各种能力,这是她成为一个苗族剪纸能手的底蕴。苗族文化,是她创造那么多艺术作品的根脉。

1990年代初,她用箩筐挑着一双儿女走村串寨去搜集绣品。这可不是一件易事。一是得筹集足够的银子,不是纸币而是真的白银——卖家要以古老的方式,才能出售家传的珍品,所以不收纸币——她用住房抵押得4万元。然后用这笔巨款一点点换成白银。卖家用一只牛角里装的戥子,即一种特别精确的小秤,来称白银,这足见得苗绣的珍贵。她就是如此尽心尽力搜集苗绣。

在具体行动上,那一代乡村有个习俗,山寨里的各家各户,不得留宿外寨人,她必须当天挑着儿女和搜集的绣品,艰难跋涉返家。

千辛万苦搜来的一部分东西,怎么处置?她生活在大山中,没有被峰峦障目,而是瞄准了首都北京,她越过万水千山,将六大袋艺术品拿到北京潘家园去出售,也顺带为乡亲们出售他们的刺绣品、铜扣、铜片、银饰。

潘家园那儿四方杂处,也是名家荟萃。有审美眼光的专家们多了去了。她在那里卖出了一笔笔“巨款”,省吃俭用,积攒下两万元。当年,“万元户”就是大佬了,可她还翻了倍。

杨金秋搜得最多的,自己也剪得最多绣得最多的、就是背扇(背儿带)。达到收藏级别的,就有375条。背扇是新生命的象征,是一个女子从少年到长大成人的追求,也是苗家女子最潜心制作的精品,各种最好的寓意,都体现在背扇上。

一位日本商人曾经许诺她20万美元的定金,要将她的剪纸等所有艺术品悉数包收,她没同意。父亲听说了这事,联想起自己当年奋勇抗战的经历,坚决不同意。

清华美院的张宝华教授在带学生进行田野调查中,经凯里学院兼职教授杨文斌介绍,发现了杨金秋的艺术。接着,杨金秋被一个个有着火眼金睛的艺术家们看中了!她被教授们邀请到清华美院、北京服装学院去为研究生、博士生们授课。女儿杨利春是她的助教。

对这件事,她的说法特别淡定:“授课次数多了,也不记得了,就和我平时在家教我的孩子一样,都是一些基础的简单的知识,不管多少人我都会耐心教,希望把传统文化融入到新的血液里,让传统文化传统技艺在新的地方传承。”

对于授课,她们母女是非常认真和有创意的。我在他们家看到了一张刚完成的、精心绣制的“教案”,把苗族各支系的绣法密集地全部绣于一张大绣片上。日后授课时,讲到哪儿,都有直观的展示。

杨金秋的教案

杨金秋的教案

在贵州乡间,绣娘很多,而剪纸艺人很少。一般来说,会绘图剪纸的艺人是大师父,绣娘们得依样刺绣,这是贵州民间剪纸的普遍样式。而不画稿剪的传承面较窄,得依赖于天赋、创造和努力。

我有一个好奇的问题,你那笔巨款的流向?原来,流向之一是出书。这事,她得从头说起,杨金秋没有上过学,不识字,为何会花费巨款去出书?原来,她到清华和北服等院校授课的过程,也是学习的过程。她眼界大大开阔。她看到教授们、老师们都出有书籍,有的还著作等身,内心深有感触,就想到自己也应当出书,把剪纸图案,把苗族文化保存、传承下来。出书就成为她矢志不渝的人生目标之一了。

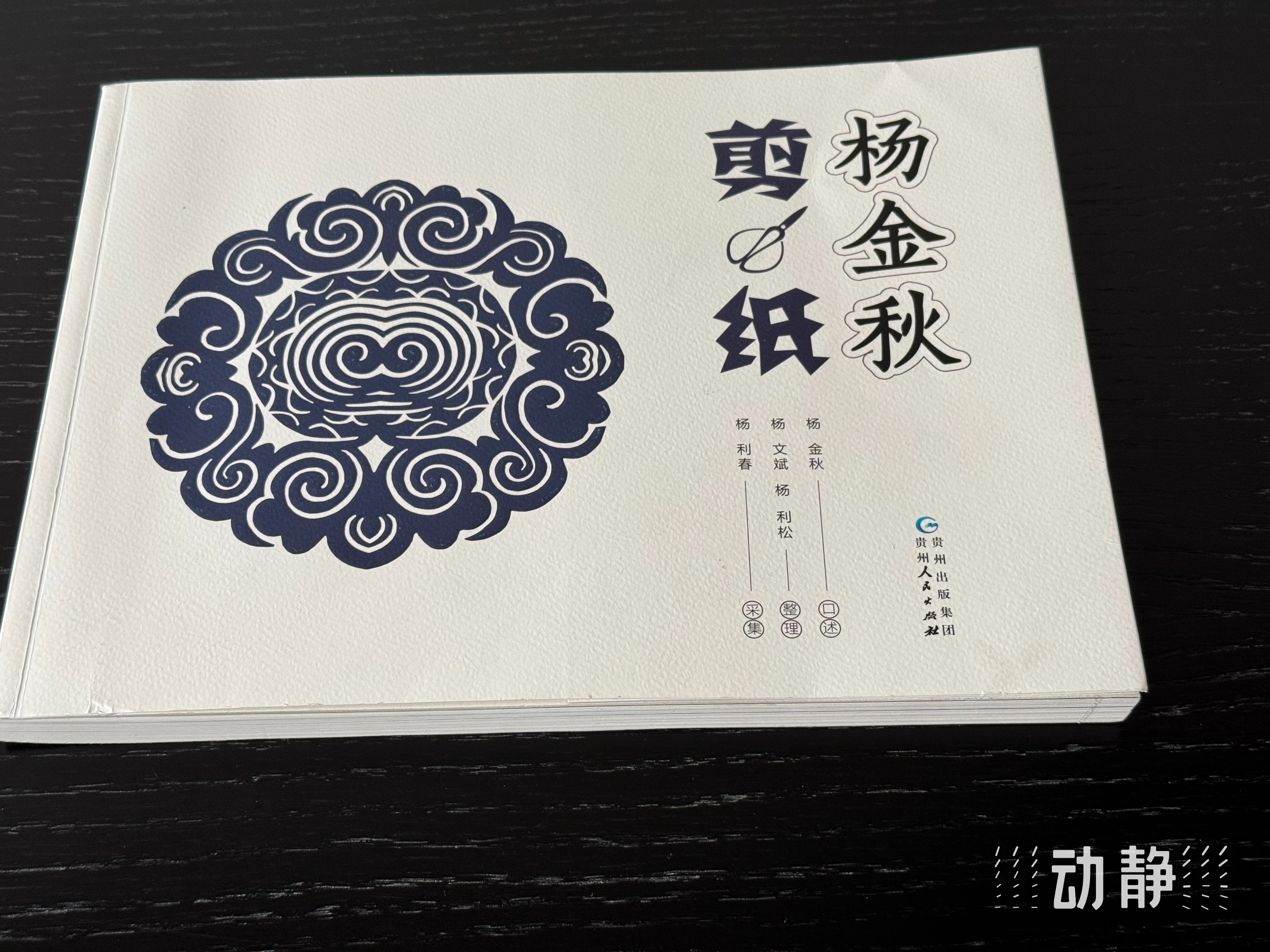

后来,在苗族教授杨文斌的指导、帮助下,她为出书极尽全力,有时,她就吃住在杨文斌家里,历时8年,终于出版了第一本书籍《杨金秋剪纸》。她的第二本书正在紧张筹备中,我希望能够读到她的一本口述史。

她只是黎平县的县级传承人,为了让贵州省内更多的人了解苗族这种古老的不画稿剪纸,2020年她抱着这本书,来到省非遗中心,她又用手中的小剪刀为大家做了现场表演。她的美妙技艺着实惊艳了大家。

我第二次前往她家时,她当即创剪了一幅有寓意的剪纸给我,并要送我一本书,我看她只剩三四本了,不忍心收,可她一定要盛情相赠。这本书蕴藏着她的剪纸之魂,特别珍贵。

杨金秋现场剪创赠本文作者的作品

杨金秋现场剪创赠本文作者的作品

2022年,省非遗中心邀请她在贵州省美术馆参加了一个三位苗族妇女的剪纸作品展。她的精美之作震撼了参观者。

杨金秋的艺术是美的传承和创造。杨利春说道:“我妈妈不论是长到2米的剪纸,还是一片手指大小的树叶,都能在手里‘变出’各种形状。”

各种尺寸、形状的剪纸,都被用在服饰的不同部位,这是极有讲究的。

长达2米的剪纸,是想象力和创造力的结晶。不画稿剪的这种方式,让她的手指有了独特的记忆,手中的那把剪刀,在纸上美丽地穿行,游刃有余。

杨金秋母女在杨利春的小宝贝刚诞生满月的时候,又应邀到广州去授课了。我问她,是到美院吗?她说,不是,是去为设计师们讲授。

如今她们母女及其剪纸艺术,已是桃李不言下自成蹊。

图片由杨金秋剪纸工作室提供