【新时代贵州退役军人奋斗榜样】蒋大坤:靠苦荞面带领村民走向致富路

四月初的盘州,阳光正好。驱车驶出城区,近一个半小时的颠簸后,就到了坐落在群山环抱中的下午村。一幅春日图景跃入眼帘,山峦叠翠,连片的油菜花海,青瓦白墙的民居掩映其间。

经过一条窄街道,再爬个坡,便看见一座金属拱门上,醒目地嵌着“九佳面条厂”几个大字,厂房晾晒着一排排苦荞面条,色泽金黄,弥漫着特殊的荞麦香气。

厂房里正忙着包装刚下生产线的面条。“我来厂里两年多了,旺季我们一天要包装近2吨面条。在厂里打工每个月能挣三四千块,关键离家近,方便照看家里的老人小孩。”工人王慧琴说。

提起五年前的下午村,很多人都摇头,当时村集体经济收入负70万元,到了2024年,下午村村集体经济一下突破了50万元,从“一穷二白”成功跻身集体经济强村行列,修了5.5公里的产业路,7.7公里的高标准农田建设路……

这华丽的蜕变,是从2020年蒋大坤担任下午村党支部书记时开始的。

蒋大坤当过兵,在云南服役2年。2012年,他退役返乡,开始做百货批发生意,在当地小有名气。

回想起刚到下午村开展工作的场景,蒋大坤说了一个字:“难!”

想发展村集体经济,村里人觉得他资历浅,不服他,安排工作无人响应。

想完善村里的基础设施,村集体经济账上不仅没收入,还欠着几十万债务,拿不出钱。

光想不是办法。先把队伍建设起来,他着手调整村支两委班子成员,有能力的上,不想干事的靠边站。

要摘穷帽,先挖穷根。蒋大坤带着新班子,花了半年多,挨家挨户走访,村民的诉求写了厚厚几本笔记。

一次走访时,村民袁某与代某正因一棵樱桃树挡了出行路而大打出手。两家人积怨数年,只因旁人一句闲话。蒋大坤带着副支书陈天祥和副主任王永本在两家轮流做工作,调解了三个多小时,最终促成双方握手言和。“群众气顺了,干事才有劲头。”蒋大坤说。

过去像这样邻里纠纷在下午村很普遍,但每次村支两委都耐心倾听村民心声,帮助村民解决实际问题,一来二去,村民们开始对蒋大坤另眼相看。

“有想法、有担当、有闯劲”是村民们后来对他的评价。

下午村,2416户,5551位村民,人均年收入1万元左右。还面临一个现实问题:青壮年外出务工,留守的老人和孩子守着几亩薄田,要靠什么发展村集体经济?

村子要发展,必须搞产业。

蒋大坤琢磨,发展产业要因地制宜,下午村有制作手工面的传统,不如建个面条厂试试。

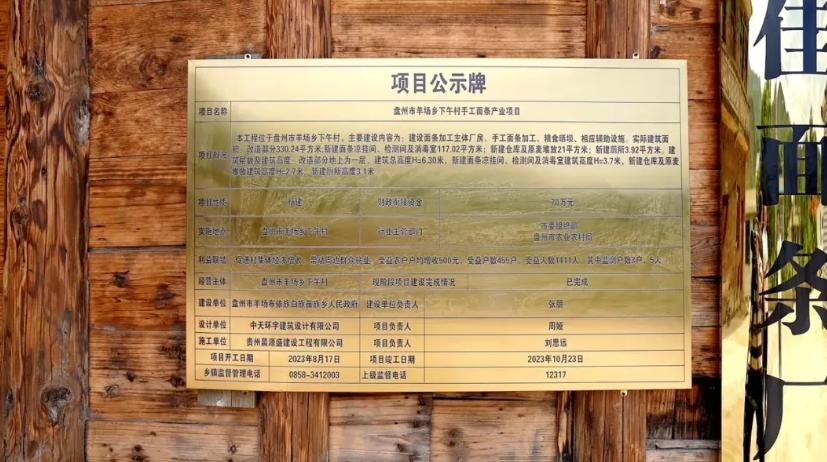

2023年8月,蒋大坤积极争取上级衔接资金70万元,投资建设九佳面条厂,生产传统工艺手工面,年产面条90吨。每斤价格3至8元不等,其中主推的是苦荞面和佛手瓜尖面。

自投产以来,蒋大坤带领村支两委和村民四处跑市场、找销路,目前面条已经销往盘州、曲靖、兴义等地,供不应求。

“荞花可以养蜂蜜,荞壳可以卖给加工厂做枕头。很多村民改种苦荞麦,感觉省心又省力。”村民李家付指着他种植的100多亩苦荞麦说。过去不值钱的苦荞麦,如今让村民的日子越过越甜。

去年,村里给村民发放苦荞种子、化肥,把撂荒地建设利用起来,种植了3000多亩苦荞,面条厂和农户采取订单式合作,以每斤3元的价格收购,村民人均年收入增加了5000元。今年以来,已收购一万多斤苦荞。

面条厂左侧的老木屋现在是直播间,蒋大坤坐在镜头前变成“带货达人”,网友的弹幕在手机上不断刷屏。线上销售不仅打开新市场,更让村集体尝到甜头——每卖出一单,利润全额归集体。

“以前好多人觉得在农村没出路,现在回家也能干番事业!我们直播团队有27人,其中大部分是返乡大学生。”团支部书记郑时丹说,她也是一名返乡大学生。

“面条厂每年给下午村村集体经济固定分红不低于3.5万元,如年利润达到或超过20万元,村集体经济将分到总利润的30%。”蒋大蒋坤算起经济账,面条厂半年40吨销量已带来16万元毛利。

这几天,蒋大坤和当地的酒厂商量,准备推出一款荞麦酒。

谈到未来规划,他信心满满:“要带着村民种做面条的原料,山上种苦荞,山下种小麦和佛手瓜。这样既能延长面条产业链,又能让地里产的粮食蔬菜更值钱,帮乡亲们在家门口多赚钱。”