筑城观察 | 贵阳煤矿村:都市社会的烟火气,藏在城中村里

面对城市日新月异的发展,老街旧巷逐渐成为一座城市烟火气的代表。越来越多的人走进街头巷尾,用脚步“丈量”城市百态,寻找“隐入烟尘”的心灵憩息地。

在贵阳,有这样一个地方,一大片都是棚户区,房子修得很密,间隔很小,碧绿的青苔和斑驳的红墙是它偏爱的装饰,但这里租金很低,出门就是小吃摊、菜市场,生活便利……它就是“煤矿村”,也被称为“大学生梦想开始的地方”。

“有很多来打工的年轻人在这里租房子”,住户刘阿姨表示。

来这里买吃食的路人说道:“一到晚上,整条街就非常热闹,吃的东西很多,很多人挤着,排队也要买。”

煤矿村的“热”与“冷”

“城中村”,一个城市化浪潮中最被人忽视的聚居角落,它曾是许多外来人口的落脚点,记述着迁徙中的普通人如何在城市中寻找安身之所。作为城市中的自发性社区,城中村为我们提供了何为社区感、何为生活气息的最佳诠释样本,这是冰冷的“钢筋混凝土”所没有的。

煤矿村作为贵阳“榜上有名”的“城中村”,位于贵阳市云岩区,临近贵州师范大学、东山公园等重要地标。由于房租便宜,煤矿村成为了无数有志青年来贵阳创业谋生的第一站,也成就了一代人的记忆。

小编从旭东巷一路向上走,两边都是各类地摊小吃,还有看起来颇有年代感的美发造型、家电维修、粮油食杂等店铺。一路上人来人往、摩肩接踵,摩托车不断从身旁驶过,尘烟滚滚。摩托车鸣笛声此起彼伏,同闹市声交织在一起,是这里最常听见的“交响乐”。

走进旭东巷最真实的感受,便是“热闹”——有下班回来的,有买菜的,有送外卖的,有领包裹的,也有坐在路边摊和三五好友吃菜喝酒的……无处不散发着浓厚的生活气息。这是无数认真生活的普通人汇集成的剪影。

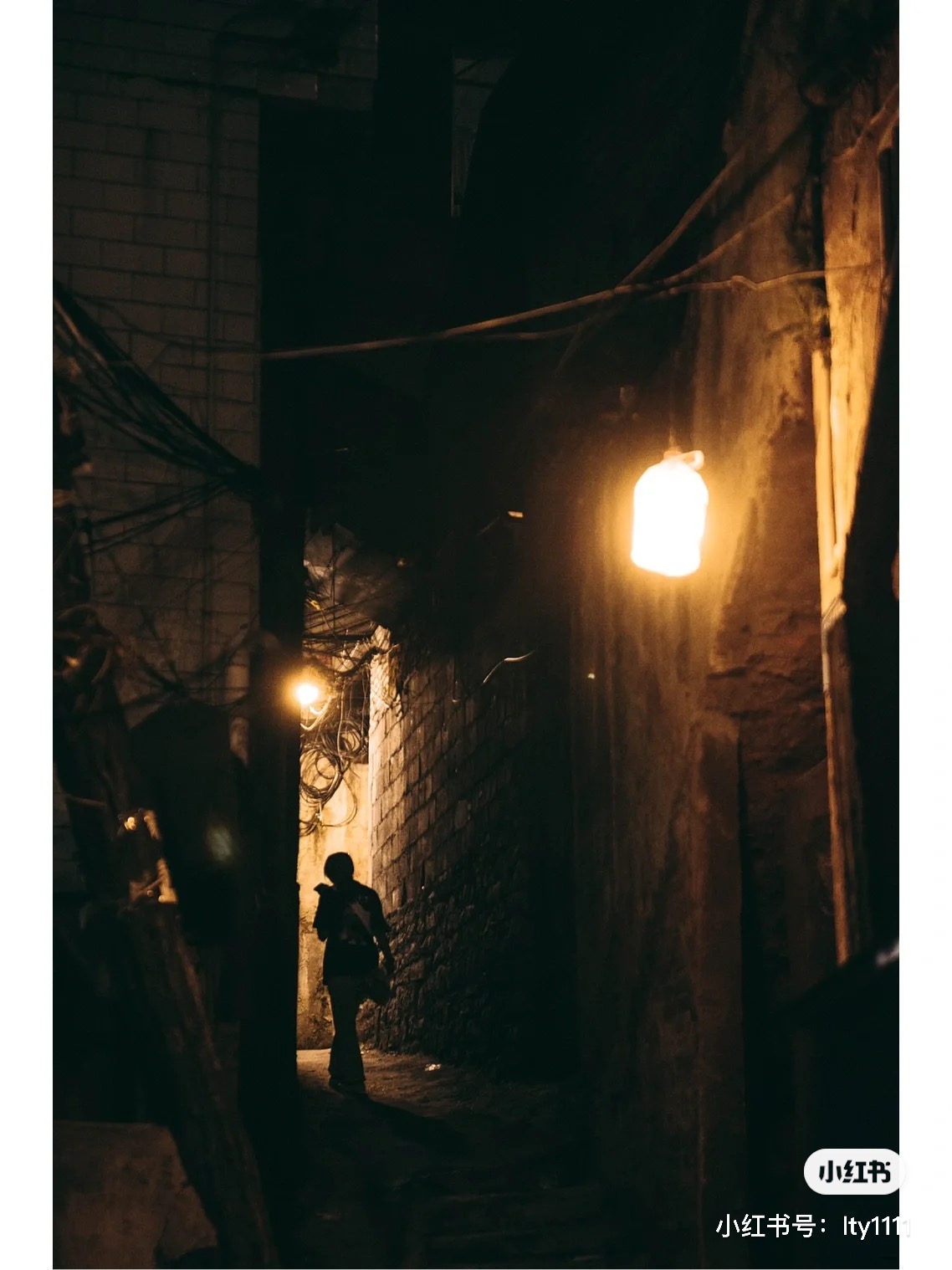

而越往后走就越显冷清,与之形成强烈反差——沿着旭东巷大约走了两三百米,来到一个岔路口,往右便看到一处狭窄的口子通往所谓的“煤矿村”。仅能通行两人的路上,时不时就能看到停靠的摩托车,还有随处可见的生活垃圾,老化的电线杂乱地缠绕在一起,悬挂在过道中间……

伴随城市化的发展进程,城中村也不可避免地面对着建筑老化、设施不足等带来的冲击。

“煤矿村自建房居多,房屋时间年限较长,并且存在安全隐患,电线老化,消防无法进入,卫生环境特差。” 在领导留言板上,曾有住户反映过煤矿村房屋基础设施老化的问题。

此外,住在这里的胡女士表示,这里租客众多,素质参差不齐,自觉性差的会随手将垃圾丢在地上。

云岩区作为贵阳市的老城区,人口密度及数量相对集中,共有背街小巷370条。经过一段时间的治理,辖区街道整洁,停车秩序井然,市容市貌已焕然一新,但在一些老旧小区或城中村的背街小巷,比如煤矿村等,卫生状况有待改善。其背后是居民素质文明仍需进一步提升。城市更新需“内外兼修”,应包括外在的环境治理、硬件改造以及居民内在的文明素养等。

“尴尬”的煤矿村:在“守旧”与“创新”之间的抉择

有人认为,煤矿村房屋建筑老化,还存在安全隐患,急需修整翻新。也有的人认为,这里是一些八九十年代的老建筑,拥有着一代人的记忆,是老贵阳的缩影,也是“城市烟火”的代表。

如何平衡“保留旧有特色”和“鼓励创新发展”之间的关系呢?

人民网曾指出,城市更新要与时俱进,也要守住中华文明的根与魂,特别是那些具有历史文化特色的街区与地方文化建筑。

一个城市的历史遗迹、文化古迹、人文底蕴,是城市生命的一部分。近年来,有些具有传统文化底蕴和地方特色的老街旧巷,在城市更新中变成了现代化的商业街,从某一方面来说,是不利于传统文化的保护与传承的。尽管城市中有的老社区、旧建筑存在一定程度的破损和功能落后,但不少还蕴藏着深刻的历史记忆和独特的审美价值,属于城市文脉的重要组成部分。对这些“城市记忆”,在城市更新中更应加以保护,用“绣花功夫”进行修缮、保护和再利用。

城中村改造迎新部署

值得一提的是,城中村改造在今年迎来了新部署。2023年7月24日的中央政治局会议强调,要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。7月28日,超大特大城市稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议召开,会上对城中村改造提出了具体要求。

对此,专家表示,这一轮城中村改造不会成为新的棚户区改造,不会大拆大建,更不会允许“一哄而上”,将会与保障性住房建设紧密结合起来。

此外,在贵阳,像煤矿村这样的老城区,改造建设起来并非易事,其房屋建筑老化后需要修缮、提升的地方还有很多,那么住建部今年提出的房屋体检、养老、保险三项制度的建立,为房屋提供全生命周期安全保障,则显得尤为重要。

未来,城中村改造也将会涌现出更多新思路和新动作。

无论如何,煤矿村的“热”与“冷”,都映射了贵阳城市化的发展进程,这是一个城市的进步,也是经济发展的必然。我们相信,随着城市化进展加快,必将迎来更加美好的人居生活。