跨越坝陵河,架起“万桥”飞跃新时代

壮丽70年·奋进新贵州

——红土地上的“心”未来

作为全国唯一没有平原支撑的省份,交通曾经是制约贵州经济社会发展的重要瓶颈之一。要想打破制约只有修路,但在贵州修路必架桥。翻看贵州的桥梁建设史册,2009年12月23号,主跨1088米的坝陵河大桥的建成通车,打开了贵州不断刷新世界级桥梁建设记录的通道,奠定了贵州成为世界桥梁博物馆的基础。

位于关岭县境内的坝陵河大桥东接壮美的黄果树大瀑布,西临三国索马古道,南毗神秘的红岩天书,北靠滴水滩瀑布,建成以来成为了关岭和黄果树一道举世瞩目的风景标志。

大桥通车后,关岭到黄果树瀑布原本一个多小时的车程缩短为5分钟,从贵阳到昆明节约了一个多小时车程。十年过去了,贵州高速公路集团副总工程师、时任两桥指挥部副指挥长的周平说起大桥建成通车那天的情形,依然记忆犹新:“我们上午通车典礼结束了,准备下午六点钟通行,但是意想不到的是两岸的老百姓希望在这里修一座大桥好几代人的夙愿,通车典礼一结束自发的就跑到桥上去了。当时我们刚撤回去准备吃中午饭,结果饭才吃了两口大桥上人山人海赶快到桥上去维护秩序。”

2009年12月23号,对于修了一辈子桥梁的熊世龙来说,仍然是他心中一个重要的日子:“我们认为坝陵河大桥的修成,对贵州来说是建桥技术水平提高的一个关键工程。”

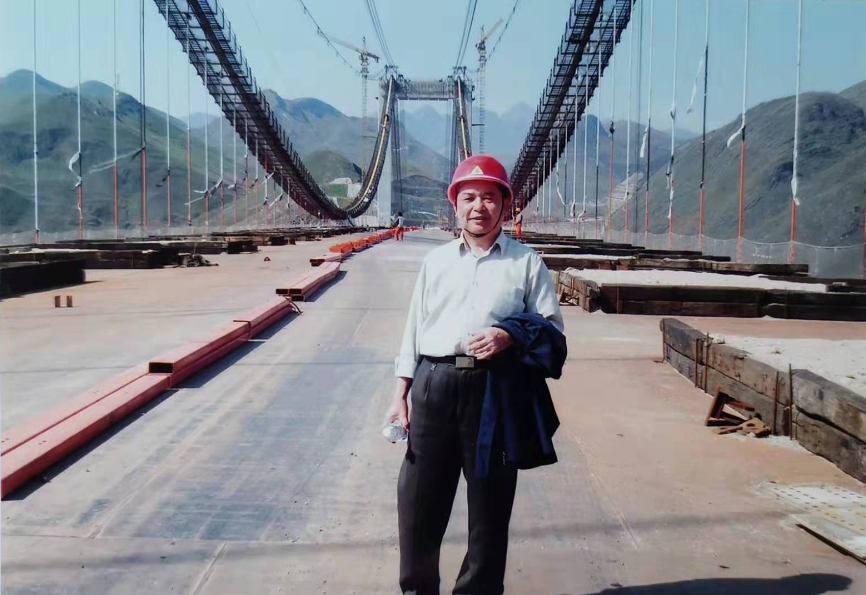

今年82岁的熊世龙是全国知名桥梁及隧道专家,也是当年贵州修建坝陵河大桥和世界第一高桥北盘江大桥时成立的两桥指挥部指挥长。1964年,从重庆交通学院毕业后分配到贵州桥工大队。说起进入贵州的场景,五十多年过去了,熊世龙依然记忆犹新:“当时从重庆坐汽车来我记得走了两天半,感觉到贵州的路给我们第一印象就是窄、弯急、坡度大,而且半边靠悬崖很恐惧。”

修了一辈子桥梁的熊老经常行走在贵州沟壑纵横的交通线上, 他认为喀斯特地形是制约贵州交通发展一个大瓶颈,但同时也无形中造就了贵州修桥人的挑战决心和技术成熟。

坝陵河大桥全长2237米,主跨1088米,桥面至坝陵河水面370 米,在当时是跨度“国内第一,世界第六”的钢桁梁悬索桥。面对这样一个超级工程,当时的建设者们充满了兴奋,但随之而来的是一串需要解决的难题。贵州桥梁集团总工程师办公室主任赵伟,当时还是坝陵河大桥项目部的一个技术员,他记得那时大量技术只能依靠自主设计:“当时国内第一次建,参考资料只有日本90年代修的明石海峡大桥杂志上的一些照片,我们每天看图片分析它的技术流程是什么,然后再设计我们自己的装置。”

要在山区一千多米跨度的河谷两岸架设拼装钢桁梁,这在当时没有先例,如何保证工程质量,确保万无一失?贵州高速公路集团副总工程师、时任两桥指挥部副指挥长的周平带领团队结合曾经留学日本学习桥梁建设的经历,准备借鉴日本的经验使用桥面吊机安装,但资金的压力,团队不得不放弃购买设备,他说:“日本的大桥采用这种方法的时候,折算成人民币一台桥面吊机要2000多万,我们也买不起很贵,所以我们就和国内的设备厂家自主研发桥面吊机,造价就降下来了只要400多万。”

就这样,贵州的桥梁建设者们不畏艰难,通过项目攻关,一个个专业术语在一次次的试验中转化为一个个难题的突破,熊世龙说:“它里面有几项新技术,隧道锚它长度是70多米,它的规模在全国是最大的,世界上都是排在前面的;还有挖孔桩60米深,而且它不是单独一两个,一共是40多个的群桩;采用桥面吊机在悬索桥上使用,在山区来说坝陵河桥也是第一次。”

事非经过不知难,在经历了多重考验、多项技术攻关之后,历时四年多的时间,2009年12月23号,世人瞩目的坝陵河大桥终于建成通车,常年往返黄果树至关岭的司机周志洪感慨万千:“20年前20多岁差点就滚到山底下去了,开着一辆东风车从关岭下来,下到半坡没有刹车了,只有抢排挡拉手刹把它控制下来,现在高速公路一上去20分钟就到了真是快啊。”

这座桥对于当地经济发展的作用不言而喻,但对于贵州建桥的意义来说,更是不能仅仅用“无先例可循,只能摸着石头过河”“教科书上找不到答案,就自己书写教科书!”等语句来形容。贵州高速公路集团副总工程师、时任两桥指挥部副指挥长的周平至今仍然是心潮难平:“回想起来,确实就觉得完全没想到,我们也建成了这么大的桥,那么大跨度的桥梁,我们国家现在桥梁建设确实强大起来了。”

如今,各种大型机械设备、各种新技术手段的运用,不仅帮助桥梁建设者们在莽莽大山之间架起了一座又一座世界级的桥梁,更维护着桥梁建成以后的安全运行。坝陵河大桥桥隧站站长贾德元告诉记者,大桥建成投用之后,一系列的科技手段也随之启用,尤其是一套包含了桥梁线性、位移、受力情况、温湿度、车载、车速等七大系统的健康监测系统:“在桥上我们有300多个传感器,通过这些传感器收集的东西汇集到我们监控室这套系统里面来进行数据的分析。尤其是贵州冬季容易发生凝冻,当温度到零度或者接近零度要导致桥面结冰的时候,我们就会采取防止桥面结冰的一些措施。”

坝陵河大桥建成通车后,对于贵州桥梁建设者来说无疑于打了一针“强心剂”,大家一鼓作气、越战越勇,一共在桥梁建设领域内发布技术指南20部、申请专利200多项,填补了多项国内技术空白。贵州省交通运输厅科技教育处处长康厚荣表示:“科技技术创新的支撑,使我们在建桥的技术能力、施工、管理等等一系列方面走在了全国前列。”

翻开近年来贵州桥梁建设成绩单,每一张都是如此漂亮,世界最大板桁结合加劲梁悬索桥清水河大桥、世界跨径最大的钢桁梁斜拉桥鸭池河大桥、世界第一高桥毕都高速北盘江大桥、世界最高混凝土高塔桥平塘特大桥,这些大桥都成为了各家媒体争相报道的重点。目前,贵州已经拥有桥梁23000多座,贵州省公路局副局长阮有力介绍:“全世界有一个统计,100座高桥里中国占了80座,贵州占了40座;另外在我们国家高速公路建设历程里,贵州在100座山区峡谷的特大桥里占比50﹪以上。”

从曾经的高山深谷,天鸟难飞;到如今的万桥飞架,天堑变通途,贵州一代又一代桥梁建设者们接续奋斗,勇往之前,引领着山地造桥的潮流。回想起几十年前,贵州用“人抬、人推、人拌”三个词来形容的建桥方法,82岁的熊世龙非常感慨:“坝陵河大桥以后看到贵州新的桥型不断就出来了,我们老一辈的桥梁建设者心里面非常高兴,感觉到现在的这些年轻人,思想解放、有创造性、技术水平也提高得很快。感到很欣慰。”

世界第一高桥杭瑞高速公路毕节至都格段北盘江大桥

世界最高混凝土高塔桥平塘特大桥

从十年前坝陵河大桥项目部的一个技术员到今天贵州桥梁集团总工程师办公室主任,赵伟觉得随着一座座贵州桥梁的建成通车,大家更为自豪的是拥有了一批又一批的后继桥梁建设人才,他说:“坝陵河大桥以后技术积累比较多了,收获比较多,当时修建坝陵河大桥的那帮伙伴现在很多都当项目总工,项目经理了 ,所有桥型我们都有信心做好。”

(视频、图片来源:贵州省交通运输厅)