贵州广播电视台《贵州教育》栏目的小记者们再添喜讯

贵州广播电视台《贵州教育》栏目的小记者们再添喜讯,凡是入选为本栏目的小记者,即可有机会参加戴公馆的参观学习。

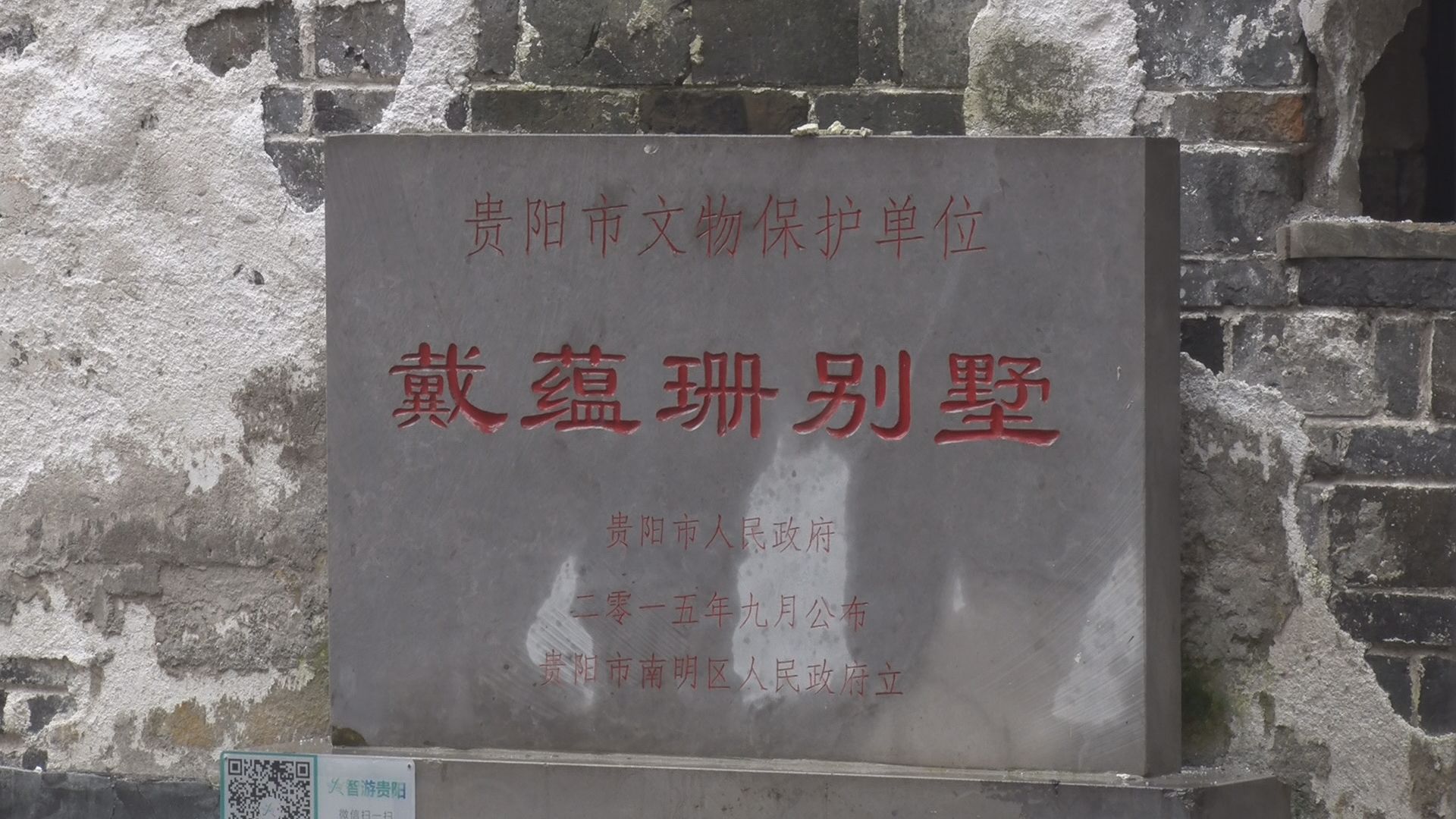

戴公馆位于贵阳市曹状元街,始建于1925年,曾是富商戴蕴珊私宅。1925年前后建成的戴公馆,在贵阳近代史上故事很多,曾是民国大名鼎鼎的怡兴昌号商行所在地、美军俱乐部,也曾是基督教青年会、地下党员接头地。

2018年,以建筑师越剑为首的团队本着"发现、保护、修复、活化”的原则,开启了戴蕴珊别墅的整体修复重建工作。目前呈现在大家面前的这桩建筑,不但是一个城市地方历史文脉百年沧桑的见证,也是建筑师基于历史感和专业素养重建空间与地方感的一一次尝试。其动力源自建筑师多年来从事建筑遗产保护、修复和文化乡建实践的“恋地情结”(Topophilia) 和”田园将芜胡不归"(陶渊明《归去来兮辞》)的家园意识。

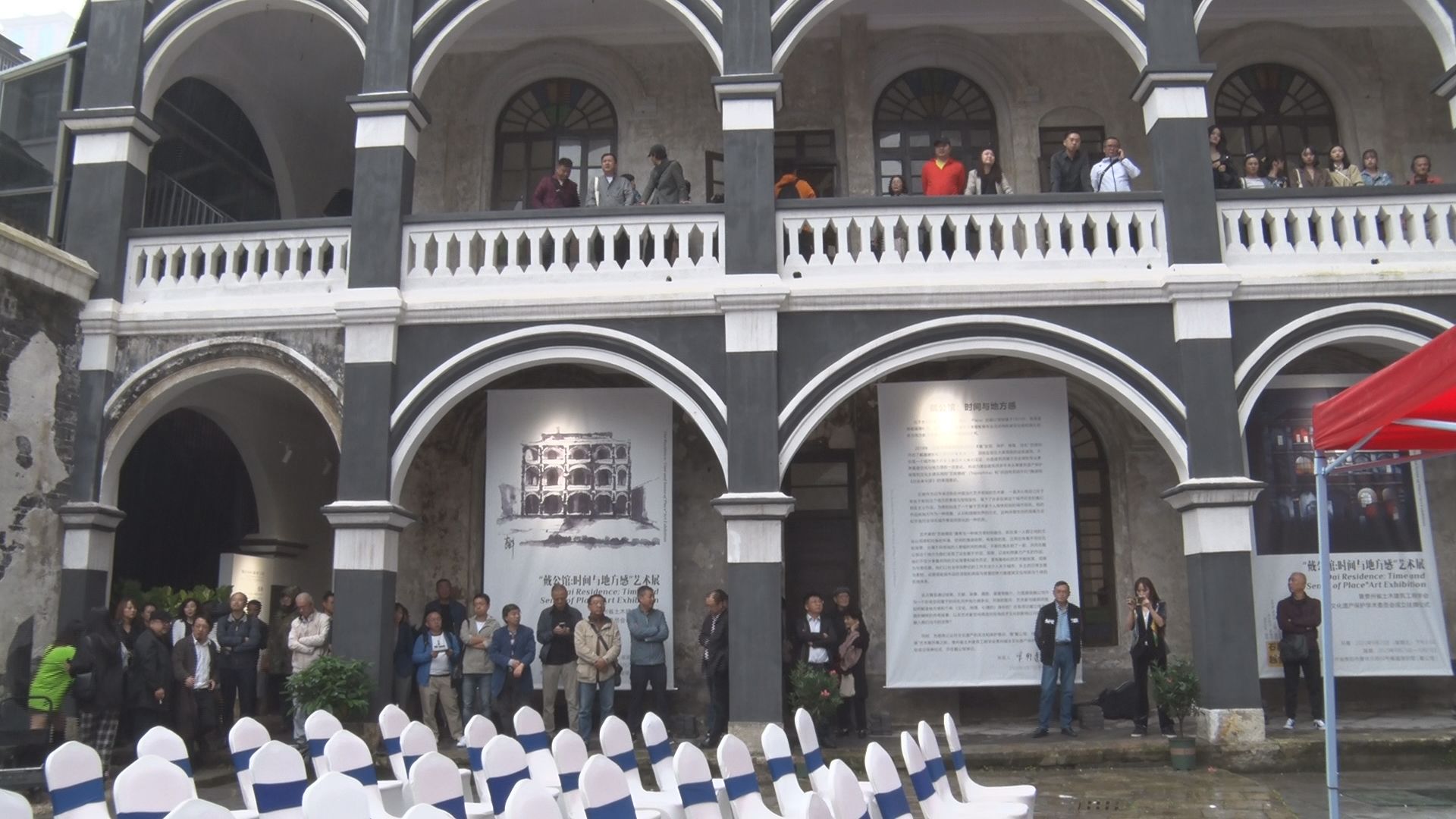

2020年9月25日在戴公馆隆重举办“戴公馆:时间与地方感”艺术展,参加本次展览的有社会各界的知名人士。

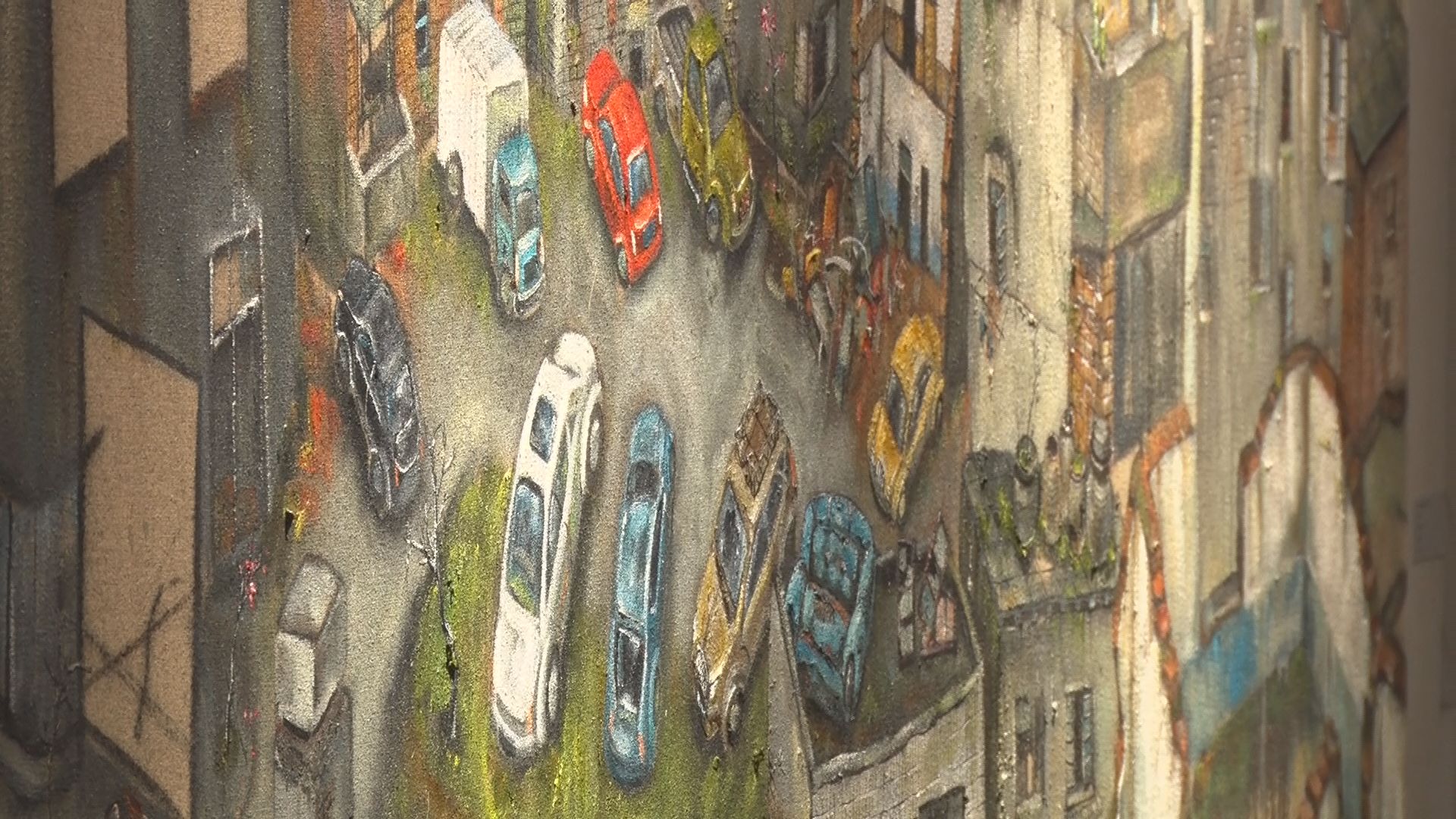

石羆作为近年来活跃在中国当代艺术领域的艺术家,一直关心他自己生于斯长于斯的这个地方的景观与空间变化,留下了许多反映这个城市巨变的魔幻现实主义作品,为贵阳创造了一个基于艺术家个人身体经验的城市别名。他的作品将地方作为一种观看、认识和理解世界的方式,这种诗意忧伤的观看方式似乎是对全球化城市景观同质化的一种抗拒。

艺术家的”恋地情结"通常与一种地方感知相融合,即在某一人群之间的文化认同感和对身处环境、空间的情感依附。有意思的是,这两位有着不同经历和背景、分属不同领域的人穿越时间的绵延、不期而遇走到了一起,共同在戴公馆这个地方为我们呈现了这些基于对话、观察、记录和想象力产生的作品,他们不仅分享着共同的文化背景和城市历史,更有着相似的艺术敏锐度、观察力与责任感。他们以社会学田野式的工作方法介入关于城市、乡土的日常主题与素材,试图借助其作品的灵韵和再现与修复的努力重建其文化传统与个体的在地关系。

为提高公众对文化遗产的关注和保护意识,借“戴公馆:空间与地方感”艺术展开幕之际,贵州省土木建筑工程学会贵州城乡文化遗产保护学术委员会成立挂牌仪式,亦在戴公馆举行,同时“贵阳达德书店”也已迁入戴公馆内。