故事之声 · 悦读 | 她说,C'est la vie,这就是人生

关于敦煌的新闻画面,我们可能看过不少了,可是近日这一幕——当两位“敦煌女儿”92岁常沙娜和85岁樊锦诗在敦煌重聚,双手紧握站在一起时,好像没有比这更动人的画面了。她们约定“下次再来,保重”,令人触动。

分开为诗,两人各自为钟爱的事业倾尽青春与心血,合而为画,敦煌今时今日焕发新颜有她们的功勋。她们站定,给我们的是绵长的温暖,是令心静下来的仰望,更有取之无穷的能量。

惜别前,常沙娜俯在樊锦诗耳边说了一句,“C'est la vie”,这就是人生。

是啊,一生择一事,一世倾芳华,不就是动人的玫瑰人生吗?

01

常 沙 娜

已经92岁的常沙娜,

身上汇聚着许多标签:

“永远的敦煌少女”

“终身成就美术家”

“敦煌守护神”常书鸿的女儿

人民大会堂建筑装饰设计师

中央工艺美院在任时间最长的院长

梁思成、林徽因病床前的学生

熟悉她的人都知道,

她最喜欢的话题总绕不开“敦煌”。

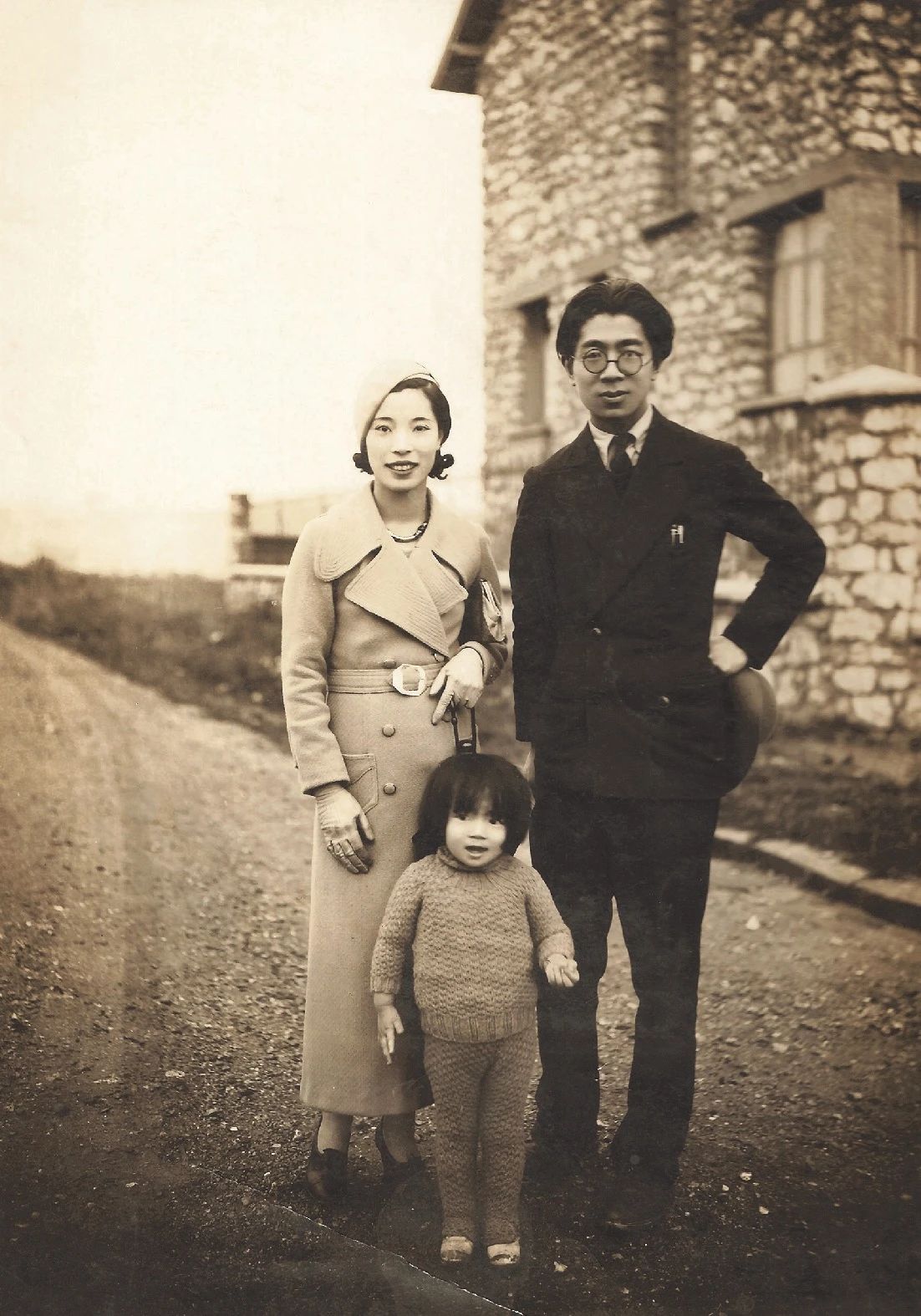

插图 | 常沙娜与父母

插图 | 常沙娜与父母

1931年,常沙娜出生在法国里昂,

父亲常书鸿用当地的索恩河纪念她出生,

给她取了谐音的“沙娜”。

常沙娜说,“也巧了,

我爸爸后来一直在沙漠地带,

人家就说他的女儿早就叫‘沙娜’,

是沙漠里一朵婀娜多姿的花。”

她的父亲常书鸿,

就是后来备受赞誉的“敦煌守护神”,

曾有人预言,

只要常书鸿在巴黎待下去画下去,

一定会成为世界级的大画家。

可敦煌的召唤,令常书鸿

不顾成名在望、战火纷飞和妻离子散。

1944年,冒着连天的炮火,

常沙娜跟随父亲走进了茫茫沙漠,

走进了成为她一生牵绊的敦煌石窟。

他们第一顿饭用的筷子,

是刚从河滩红柳树上折来的树枝,

吃的是盐和醋拌面。

插图 | 常沙娜与父亲

插图 | 常沙娜与父亲

常沙娜曾问父亲“这么苦是为了什么”,

常书鸿泰然作答:

为的是保护好这些在荒烟无际戈壁滩上沉睡了千余年的瑰宝,不让英国的斯坦因、法国的伯希和之辈,美国的华尔纳、日本的橘瑞超、俄国的鄂登堡之流在莫高窟肆意掠夺的悲剧重演。

在父亲的感染下,

常沙娜便每天兴致勃勃地登着蜈蚣梯,

爬进洞窟临摹壁画。

她说,“我的基本功、童子功,

就是在敦煌形成的。”

建于五代的窟檐斗拱上鲜艳的梁柱花纹,

隋代窟顶的联珠飞马图案,

顾恺之春蚕吐丝般的人物衣纹勾勒,

吴道子般吴带当风的盛唐飞天,

金碧辉煌如李思训般的用色……

满目佛像庄严,莲花圣洁,飞天飘逸,

她如醉如痴地沉浸其中,画得投入极了。

为宣传敦煌石窟保护研究的重要性,

常书鸿还举办了一场

以敦煌壁画临摹为内容的

“常书鸿父女画展”,

那时常沙娜不过15岁。

一次机缘,梁思成林徽因夫妇

对常沙娜非常赏识,

林徽因邀她来清华大学营建系协助,

自此常沙娜开始了工艺美术设计之路。

她身上流淌着敦煌艺术文脉,

敦煌图案的艺术精髓,

在结合了材质、功能的考虑后,

被常沙娜运用在人民大会堂宴会厅、

民族文化宫、首都机场

等知名建筑的装饰设计,

还有新中国第一块丝巾国礼、

纪念香港回归的大型雕塑

《永远盛开的紫荆花》。

插图 | 人民大会堂宴会厅天顶照明设计

插图 | 人民大会堂宴会厅天顶照明设计

她一直没忘自己身归何处,

耳边时不时想起的是父亲的叮嘱:

“沙娜,不要忘记你是‘敦煌人’,

也应该把敦煌的东西渗透一下了。”

她知道,自己一辈子,

都是敦煌的女儿。

时至今日,常沙娜在画册、在美术馆中

见到自己当年的临摹作品,

仍会“怦然心动”,她清晰记得,

那个场景美得像个梦,

画到兴致来了,就在洞窟中放开嗓子唱:

“长亭外,古道边,芳草碧连天……”

02

樊 锦 诗

命运的齿轮开始转动,

在樊锦诗大学毕业实习时。

1962年,北大考古专业的樊锦诗,

被选中赴敦煌进行考古发掘。

插图 | “实习生”樊锦诗(中)

插图 | “实习生”樊锦诗(中)

在她的想象中,敦煌文物研究所

应该是一个充满艺术气息的地方。

可是一下车就傻眼了,

飞沙走石,黄沙漫天,

研究所当时的工作人员,

一个个面黄肌瘦,穿着洗得发白的旧衣,

“一个个都跟当地的老乡似的”。

“实话实说,我当时并不想去敦煌。”

实习没结束,

这个严重水土不服的北京孩子,就撤了。

不过回京后,梦回千百遍的,

还是那一个连一个的洞窟,

以及洞窟里举世无双的壁画和造像。

毕业分配时,

樊锦诗又被“发配”去了敦煌。

父亲一度给校领导写信

陈述“小女自小体弱多病”等实际困难,

希望学校改派其他体质好的学生去。

结果呢,这封信被樊锦诗一把火烧了。

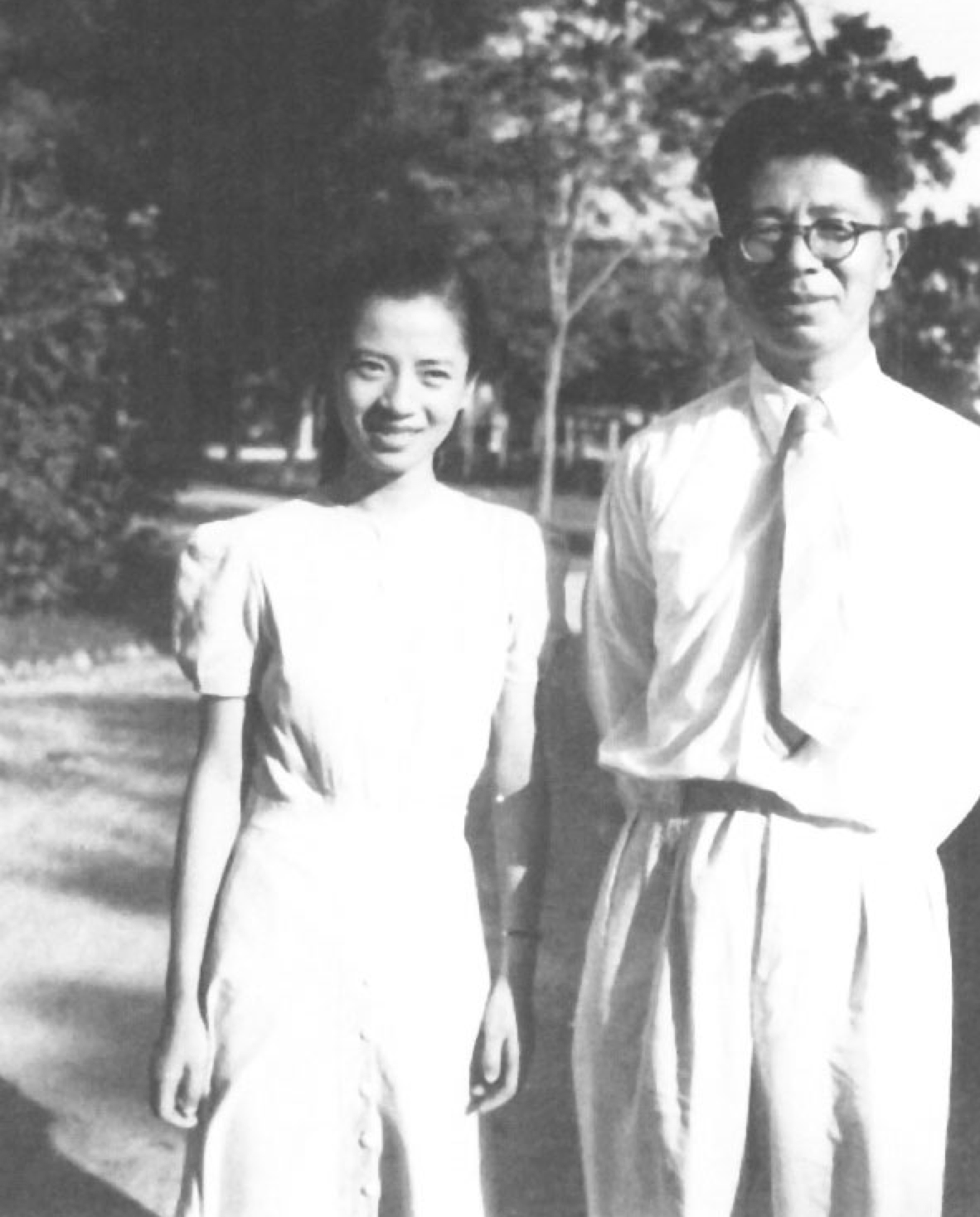

插图 | 1965年 樊锦诗与“异地恋男友”彭金章

插图 | 1965年 樊锦诗与“异地恋男友”彭金章

两年后两人结婚

火焰中,飞舞出

衣袂飘举、光影交错的飞天壁画,

就这样樊锦诗又回到了敦煌。

当时条件苦到,

习惯了孤独,

习惯了不怎么照镜子;

习惯了用报纸糊起来的天花板;

习惯了半夜老鼠掉在枕头上,

然后爬起来掸掸土,若无其事继续睡觉……

她后来在回忆录中说,

“如果说我从来没有犹豫、没有动摇过,

那是假话。敦煌和北京、上海相比,

确实是两个世界……

我常常感觉好像整个世界都把我给忘了,

北大把我给忘了,老彭也把我给忘了。

望着黑黢黢的窗外,

我不止一次偷偷掉眼泪。

可是第二天只要一走进石窟,

我就感到再苦再累也是值得的。”

既然“做梦是敦煌,醒来还是敦煌”,

她便甘作“敦煌的女儿”,

甘愿扎根大漠,甘心守护敦煌六十载。

她为敦煌所做的一切,

被季羡林先生称为“功德无量”。

就在今年7月,

樊锦诗又向敦煌研究院捐出1000万元,

鞠躬尽瘁至此。

常书鸿曾说,

他虽然不信教,但如果有来生,

还愿意做常书鸿,还愿意守护敦煌。

之于那些心归敦煌的人,

一生太短,热爱太长。

不擅长说情话的樊锦诗,

也把一生最美的“情话”给了敦煌:

“如果还有一次选择,

我还会选择敦煌,选择莫高窟。”

03

一生择一事,一世倾芳华

在书写她们的过程,发现很多“人生之惑”似乎都有了解。她们站在那里,不用言语,自成答案。

如果你正因衰老而黯然,

看着她们,青丝落雪,温雅如玉,如果能像她们一样为所爱倾尽一生,就这样老去,不也挺好?

如果你正纠结,“走哪条路才不会后悔”,

看着她们,抉择时并不以“优渥”“安逸”“轻松”作为衡量标准,她们不都奔着心之所向去了吗?

心被安顿好,以后走的路就不叫流浪。因为指针向心,每一步都是“我心归处”,你会越来越坚定,越来越踏实。

如果你正焦虑,静不下心来也坐不住,

看着她们,一路走来,若身后拖着的是一袭“患得患失”,何谈成事,何谈成大事。有一份力就出一份力,她们踏踏实实、诚诚恳恳地对待了手头的工作,对待了自己的芳华。樊锦诗有一句话叫:“当下就是涅槃”,问题是,你珍待每一个“当下”了吗?你一旦选定,就咬定不放了吗?

如果你正迷茫,关于人生还有很多疑问,

看着她们,“她们选择了敦煌作为自己的心灵归宿,敦煌也选中了她们向世人言说它的沧桑、瑰丽和永恒”。令敦煌充满魅力的,令世人为之痴迷神往的,不单在于那举世无双的文化艺术宝库,还在于痴守敦煌的人,所甘愿献上的一切。

最后,抛一个灵魂之问给你:

你愿意你的人生,借你的名字,向你的周围、向这个世界传递些什么呢?

希望你总有一天,无悔无愧地说出:“C'est la vie”,这就是人生。

内容 | 央视新闻《夜读》整编撰写