一凡读字丨心里真实想法,用“言”来表达

子曰:

人而无信,不知其可也。

那么,什么是信呢?

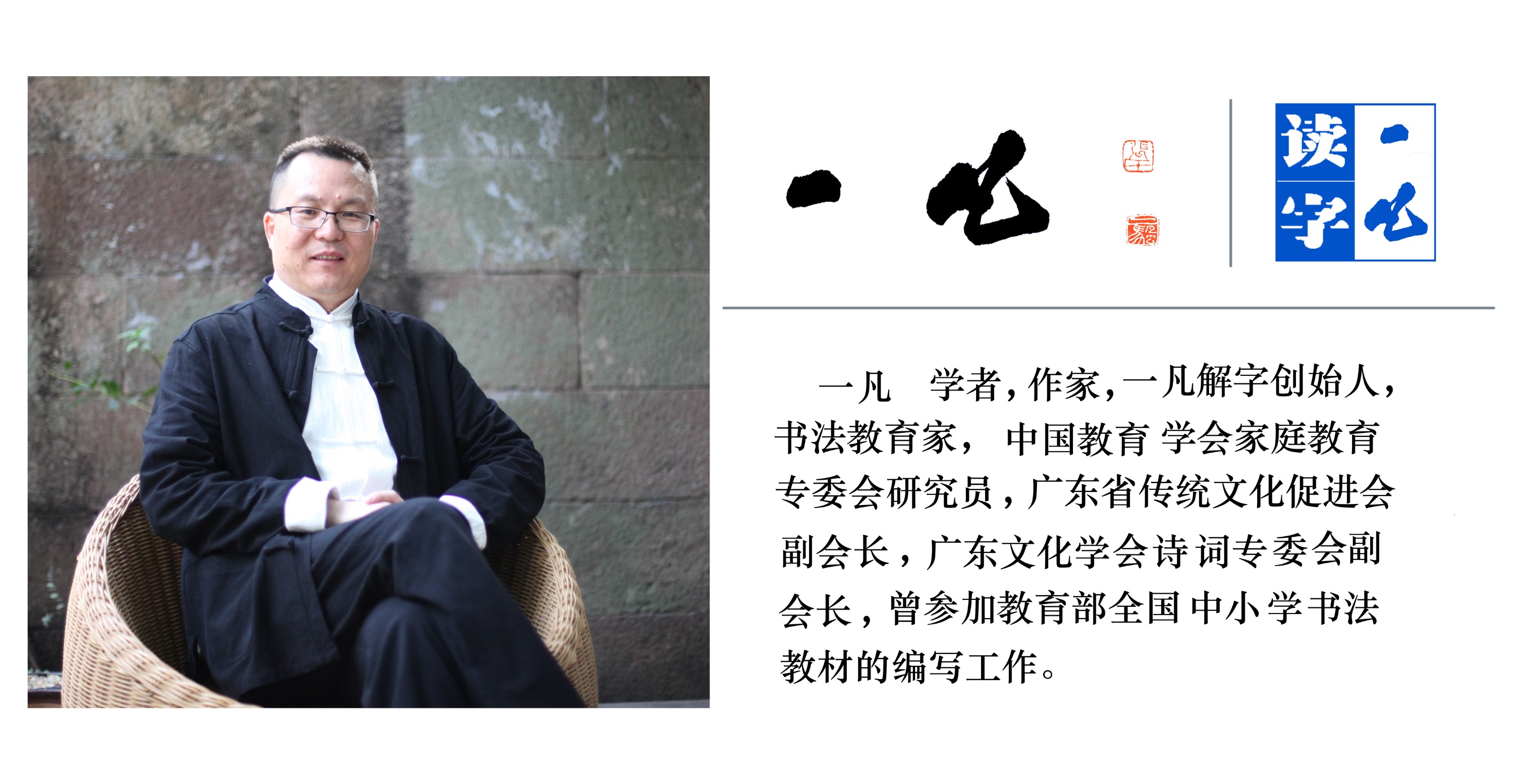

图1:“信”字的甲骨文写法

图1:“信”字的甲骨文写法

先来看“信”字的甲骨文写法(见图1),左边是一个大大的“口”,右边是一个侧身恭听的人。“口”,表示语言、口令、命令、信号;而躬身的“人”,则表示绝对服从。仔细看,这个“口”居然比“人”还大,这是为什么呢?

与很多动物不同,人类的双眼视角范围小于180°,当遇到后方袭击时,很难顾忌身后的危险。这时,人类学会了释放声音信号,来确保自身的安全。这个声音后来就发展为“语”,而“语”字就包含口令、信号、规则等意思。甲骨文中,“口”就被用来表示这些复杂的口令、信号、规则。所以,才有了“人”服从于“口”这个字形。

那么,问题又来了,从什么时候开始“信”字的字形结构变成了“人”+“言”呢?

先来看看“言”字。

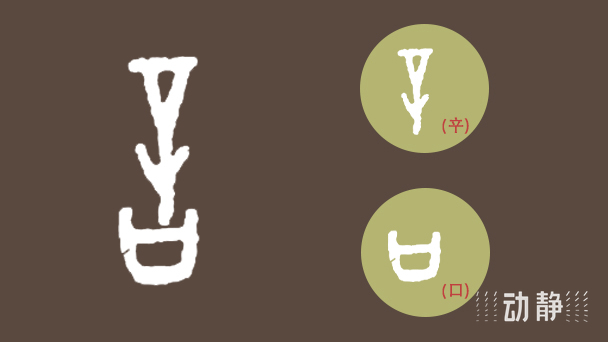

图2:“言”字的甲骨文写法

图2:“言”字的甲骨文写法

从字形上看,甲骨文的“言”字(见图2),上部是“䇂”(qiān),下部是“口”。复旦大学古文字学家裘锡圭先生认为,“䇂”甲骨文是“乂”字的最初形式。《尔雅·释诂》中说,“乂,治也。”其引申为治理之义。

一些动物经过训练也能听懂人类的简单口令,即“语”。但是,这些指令是人赋予它的,而不是它们自己发明的。所以,“言”的本义就是,经过反复斟酌而形成的一套完善的口令。引申为,围绕一个中心表达同一个意思的众多“语”的集合。因此,“言”是“语”的升级版,是人们经过深思熟虑而形成一套规则系统。

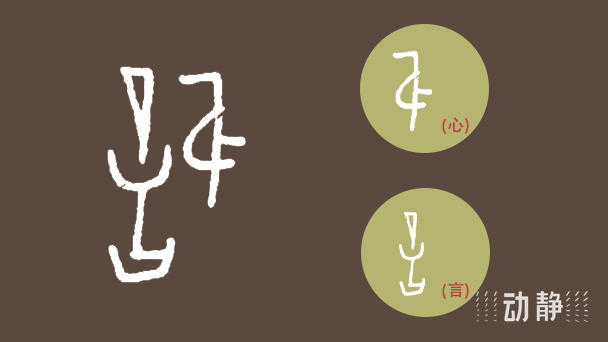

图3:“信”字的金文写法

图3:“信”字的金文写法

这时,再来看“信”字的金文(见图3),左边是“言”,右边是“心”。古人认为,人的思考在心,而不在脑。“訫”就是“信”的异体字,指真心诚意、诚实。

《汉语字典》:

訫拼音[xìn],古同“信”,诚实。

随着生产力的不断发展和社会分工的细化,从而产生了阶级。这时,“心之所想”就不再适用于所有人。但是,“信”却是人类社会赖以发展的基础,成为了一种文化传承下来,使之具备了道德属性。于是,“信”字的写法又有了变化。

图4:“心+千”的“信”字写法

图4:“心+千”的“信”字写法

其中一种是“心+千”的写法(见图4)。这里的“千”不是数量单位,而是“迁移”的意思。后来,“千”用作数量单位后,新造了“迁”字代替迁移的意思。这里的“心+千”的“信”字,就指将心比心。

图5:“千+言”的“信”字写法

图5:“千+言”的“信”字写法

另一种是“千+言”的写法(见图5)。这里的“言”指代的还是“心”。因为,“心”不能掏出来的看,而心里真实想法需要用“言”来表达。

图6:“信”字的小篆写法

图6:“信”字的小篆写法

秦统一文字后,小篆的“信”字变成了“人+言”的结构(见图6),这种写法就一直沿用至今。