一凡读字丨多一横,少一横,都是它

《六韬》 曰:“德之所在,天下归之。”那什么是“德”呢?

图1:“德”字的甲骨文写法

图1:“德”字的甲骨文写法

从甲骨文的“德”字来看(见图1),是一个十字路口中间有一只大大的眼睛,而且,眼睛上方还连着一个直直的小棍。这又代表了什么呢?

晋代崔豹在《古今注·问答解义》记载:“尧设诽谤之木……以横木交柱头……大路交衢悉施焉。”就是说,相传在尧舜时代,人们就在各大交通要道上竖立木柱,作为行路识别方向的标志。同时,供人书写谏言,针砭时弊。所以,这个小木棒就代表了现在的政府意见箱。

而那只大大的眼睛,则有很多猜测。有人认为,眼睛之上有一条垂直线,表示了目光直射的意思;也有人认为,这是“筑路时,目视绳取直之意”;还有人认为,这是“视而有所得”……简单地说,这就类似于木匠的吊线,是最原始最直观的目测物体直不直的方法。

所以,“德”字就代表了一个人在看留言,然后确立路标,以防行人走错路。不仅如此,这个“看”,还有着看时令和节气的意思。

在古代,人们主要通过观测阳光照射长杆的投影,来确定四季及二十四节气。因此,气象与农业息息相关。如果气象预测不利,就可能颗粒无收。有效的气象预测,则有助于农业增产增收,族群也可以繁荣壮大。

图2:“德”字的金文写法

图2:“德”字的金文写法

当然,无论是查看“留言”,还是给人指路,还是看时令节气,都必须恪守公正,不能心存私念,这就是“德”。所以,周代金文的“德”字(见图2),就在“目”的下方加了一个“心”,表示眼中看的和内心想的达到一致。

所以,《说文解字》说:“德,升也。”就是指,德,境界因善行而升华。

图3:“德”字的小篆写法

图3:“德”字的小篆写法

秦朝统一文字后,小篆的“德”和金文差别不大(见图3),不同点就是把原先的“标杆”变成了十字。其实,早在尧帝时,就有这样的“以横木交柱头”,指的就是“平衡木”。有“德”之人,就是要做好“平衡”。

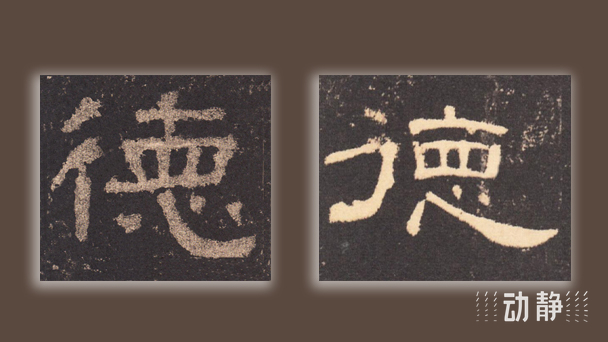

图4:“德”字的隶书写法

图4:“德”字的隶书写法

从“德”字的字体演变看,我们现在使用的简体字“德”,它中间多出了一个短横。这个小小的短横,正好就反映了这个字在我国文字书写史中的演变过程。

图5:“德”字的字体演变

图5:“德”字的字体演变

从甲骨文、金文开始,一直到唐朝初年,“德”字的写法上都没有中间这个短横。到了唐代,在大书法家李阳冰书写的篆书《千字文》中,“德建名立”的“德”字,就第一次出现了短横。几乎同时,书法家史惟书写的《荐福寺大戒德律师碑额》中,“德”字也加了一横。当然,这只是特例,并没有广泛流传。

直到清康熙49年(1710年),康熙帝下旨编《康熙字典》,圣旨说:“勒为成书,垂世永久”。康熙55年(1716年),《康熙字典》编成,其中收入的“德”字,赫然就是有一横的“德”字。至此,有一横的“德”字就成了规范字,沿用至今。