与70年前“江姐”时空对话 花灯戏《红梅赞》受好评

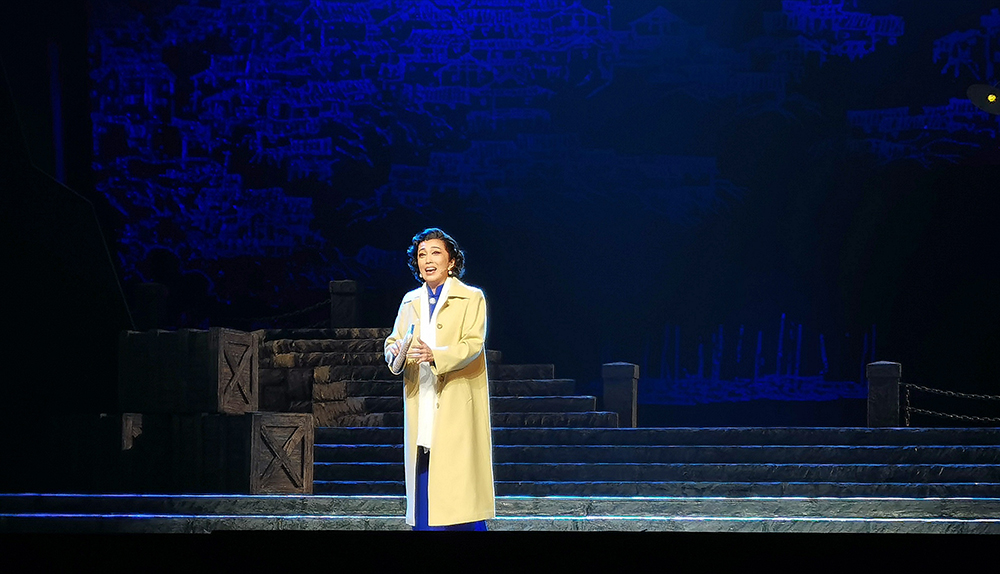

“线儿长,针儿密,含着热泪绣红旗……”一曲《绣红旗》催泪唱响,将花灯戏《红梅赞》推向了高潮。9月4日至5日,红色经典歌剧《江姐》移植改编的大型花灯戏《红梅赞》在贵阳演出,受到观众一致好评。

花灯戏《红梅赞》主人公江姐原型是女烈士江竹筠,1939年加入中国共产党,1948年因叛徒出卖被捕,关押在重庆军统渣滓洞监狱,惨遭酷刑折磨仍坚贞不屈,领导狱中的难友同敌人展开斗争。最后,英勇就义。

歌剧《江姐》自1964年首演以来常演不衰,其中的许多唱段传唱至今,成为中国艺术史上的经典之作。从歌剧到花灯戏,戏剧体裁的变化加上贵州方言的演绎,是否会达到原来经典歌剧的效果?歌剧《江姐》的编剧、著名剧作家阎肃遗孀李文辉在观看花灯戏《红梅赞》以后,连连称赞。她说:“这台戏演得非常精彩,而且那么短的时间能够打造成这个状态,真是了不起。演员队伍非常好,非常整齐,个个都到位。这个戏我一看感觉没有距离,非常感动。”

多年来,以江姐的事迹为题材的文艺作品众多,此次是首次以贵州传统戏剧花灯戏的形式来展现江姐的形象。把江姐的事迹改编成贵州地方戏花灯戏,既是致敬经典,更是表达对革命先烈的崇敬和缅怀。花灯戏《红梅赞》领衔主演、贵州省花灯剧院有限责任公司董事长邵志庆表示:“做这部戏应该说是我们贵州花灯剧院乃至贵州文化人大家都向往去做的这样一桩事,歌颂革命先烈们的初衷、信仰、追求,我们把它改成'红梅赞',因为它赞的就是红梅精神。希望观众看了以后会记住我们的《红梅赞》,记住贵州花灯。”

台上的演员全情投入,认真演绎;台下的观众也被带入到剧中的情境中。今年75岁的柯阿姨随着剧情的变化时而落泪,时而开怀。“他们演得很好啊,主要是歌颂这些英雄人物嘛,就像我们原来看的那个《江姐》一样。花灯戏是我们贵州的地方剧种,用花灯来演绎江姐非常好。”

不仅是年长的观众看得津津有味,现场很多年轻的观众也是慕名而来。27岁的梁女士告诉记者,她希望和70年前的同龄人能够时空对话,走进他们的精神世界。“在那种战乱的年代,生活条件没有我们现在好,但那个时候的年轻人反而更加的有抱负、有思想,愿意为了国家去奉献自己。通过对这些英雄人物事迹的了解和学习,让我们坚定了信念,今后也可以为国家去付出自己的努力。”