思享空间·书香满中国+|《二十四节气七十二候》@好书纪

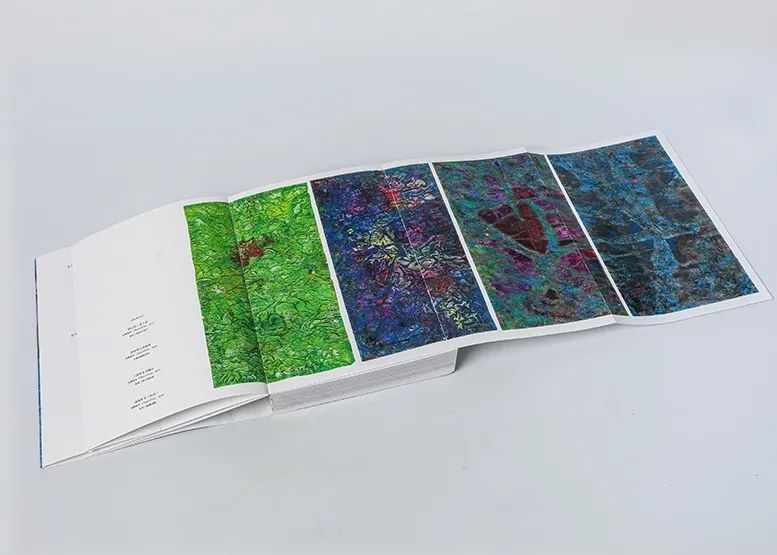

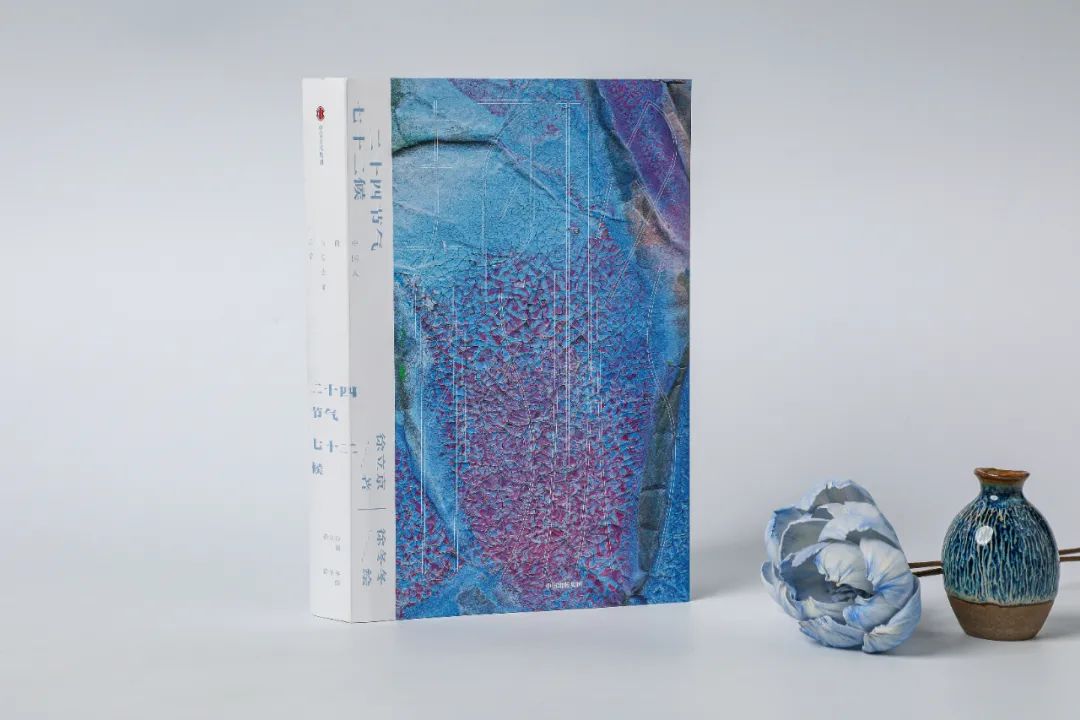

《二十四节气七十二候:中国人的诗意生命美学》是徐立京、徐冬冬创作的物候学、美学著作。

该书通过原创绘画与文字,对二十四节气七十二候进行深入解读、诗意描摹,从生命观的角度,挖掘物候之美,展现天地之变、四季之变、生命之变,诠释节气与物候的经久魅力与当代价值。

两位作者,徐立京是经济日报社副总编辑,徐冬冬是中国美术家协会会员、创建了中国抽象绘画流派,一位负责撰文,一位负责书中百余幅插图的创作。

这是第一本用中国抽象绘画来描述传统二十四节气七十二候的书,另外,书中还特别请来了王蒙,中国工程院院士、中国气象局气候变化特别顾问丁一汇等一众专家学者,从文学、科学、哲学等不同维度阐发二十四节气七十二物候的意义与影响。

接下来,就让我们一起,品味天地之大美,感悟四季与生命,在中国人独有的诗意生命美学中进行一场内心的修行……

《月令七十二候集解》如此描述立春节气与初候“东风解冻”:立,建始也。五行之气往者过来者续于此。而春木之气始至,故谓之立也。

意思是说,天地阴阳之气的继往开来由立春开始,春木之气,也就是消融冰冻、催生万物的阳气,由此开始主宰天地。

如果说北国立春的气息隐藏在冰雪融解的伊始之中,隐含在草木返青的等待之中,那么,立春时节的岭南已是无限春光 :桃花红得娇艳,俏立在青山绿水之间 ;玉兰朵朵,盛放在蓝天丽日之下 ;气温回升之快令人猝不及防。

这些急剧发生的变化,其原因和本质,都在于天地之气发生了根本的转换。作为二十四节气之首,立春是从天文上来划分的,即太阳到达黄经 315 度时。

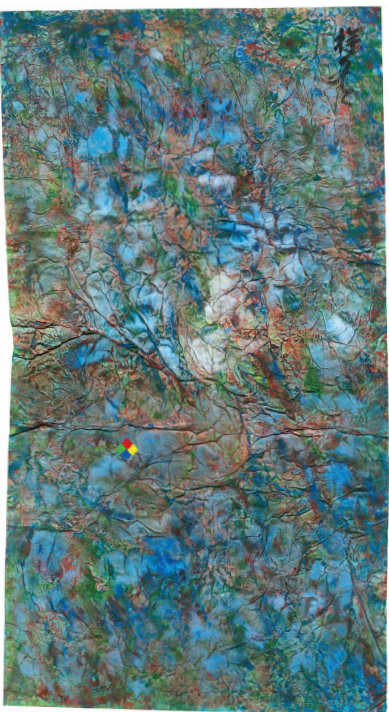

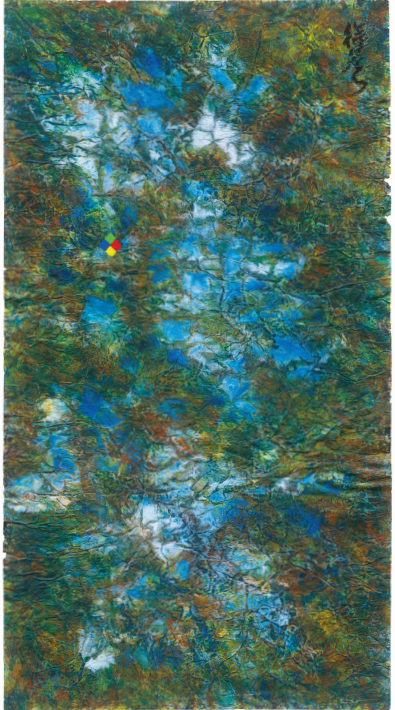

在画家徐冬冬笔下,冬的色彩具有了春的气韵,并赋予天地极其剧烈的动感,春木之气那破冰融雪、改天换地的气势,以一种特别的美感呈现出来,塑造出立春在二十四节气中独一无二的内在气质。

而《月令七十二候集解》如此解释立春二候“蛰虫始振”:蛰,藏也 ;振,动也。密藏之虫,因气至,而皆苏动之矣。

意思是说,伏藏在地里的虫儿们感受到了春之阳气的到来,开始活动起来了。

奇异的画面在这里展开 :像古老瓷器的冰裂纹,又比那稀世的青瓷开片色彩更丰富、变化更多端 ;像戈壁深处的筋脉石,而其变幻的纹理、绚丽的颜色,又比那受亿万年风雨侵蚀的奇石更细腻……

这样的艺术境界,观者或许不知其所起,画者却是有心而为之。

提起二十四节气,大家印象中更多地感受到这是一种传统,是一种审美。但事实上,在中国工程院院士、当代著名天气与气候学家丁一汇看来,背后蕴含着一种“大思维、大科学”。

我们的祖先观察气候变化,第一个是天时,就是我们所谓的“天文”。第二个是物候。开花、结果、树木发芽、河水结冰等,看的是这些大自然的现象。第三个是农业和天时物候的配合。

所以,二十四节气七十二候实际上是一种大思维、大科学,并不是对一个个现象简单的描述与记载。

这个诞生于农耕时代的文明成果,其影响一直延续到现在,它所包含的科学的基本要素仍然是正确的,节气和物候的描述即使在今天看来也是完全准确的。

其中,天文的要素变得很少,变的主要是物候。物候随着气候而变,譬如在冷期和暖期是不一样的。我们现在说气候异常不异常,就是根据二十四节气七十二候树立的这个坐标、这个标准来判定的。

这是我们独一无二的宝贵财富。所以从这个意义上来说,国际气象学界才会将二十四节气认定为中国的“第五大发明”。

几千年来,中华历法的发展、调整、完善,是中华民族对人类文明的一个极大贡献。

在王蒙看来,中华文化对宇宙世界的认识有一个重要特点,就是从系统出发,从整体出发,从包罗万象的宇宙世界中找出万事万物最本质的联系。

正因如此,谈中华历法的二十四节气与七十二候,离不开中华文化传统。

二十四节气是中华历法对四时变化的概括,也是一首简明、纯真、亲切、充满生活气息的对于天地、对于中华民族、对于先祖、对于重农亲农的先民生活的颂歌、情歌。

而七十二候,是天文观,是季节与气候的时间观,是农业文明观。更是中国人的生命观、自然观、世界观、宇宙观,是自古的乡愁乡情,是对于神州大地的赞美与亲近,是对各种生命现象的关注、好奇、想象与富有好生之德的价值观。

文本参考:中信出版