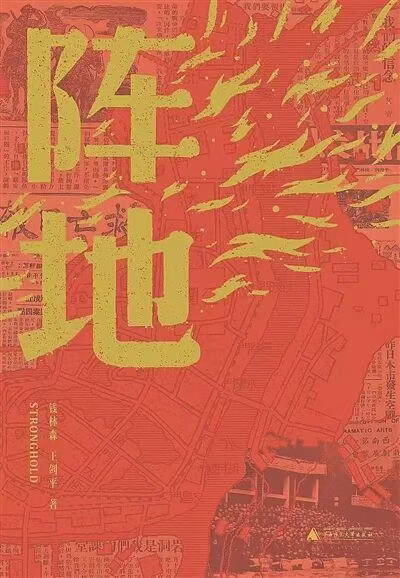

王剑平:39万字的坚持 探寻80年前的文化抗战记忆

2024年9月,贵阳。作家王剑平接到一通来自广西师范大学出版社的电话,邀他将一部剧本改写成小说。彼时,他尚未意识到,这将是一场长达数月的“历史打捞”——不是虚构传奇,而是为一群曾在炮火中执笔呐喊的人,重新擦亮名字。

本以为改编“不算难事”,可当王剑平真正翻开泛黄的档案、战时报刊和回忆录,才明白其中的分量。

以笔为刃,以文铸魂

以笔为刃,以文铸魂

“每个时间节点都要严丝合缝,资料零散,又没法去80多年前采访。”他说,写作过程像一名老裁缝,把散落在岁月里的碎片,一针一线按时间脉络缝合起来。

原计划十五万字的小说,最终扩展到三十九万字。为还原一个细节,他可以翻阅数万字资料。

夏衍与李克农在八路军桂林办事处交流的场景——两人是否抽烟?他查证再三,只为确保那一缕青烟的真实;田汉曾翻译日军“出云舰”情报,并撰写科普文章《潜水艇的构造》,这一鲜为人知的事迹,也因他在旧报刊堆里反复搜寻而得以重现。

面对删去梁实秋被批评段落的意见,他坚持保留。“那场论战真实发生过。”他说,历史不是任人打扮的小姑娘,小说可以虚构对话、心理,但不能篡改事实。

写作的日子漫长而枯燥,他常在贵阳家中伏案到深夜,困了就倒在桌头,醒来继续写。书桌堆满复印资料和手写笔记,窗外,是黔中山色,笔下,是八十年前的漓江风雨。

2025年10月31日,王剑平(中)在桂林分享《阵地》的创作故事

2025年10月31日,王剑平(中)在桂林分享《阵地》的创作故事

“挑战未知,才更有吸引力。”他说,“尤其是当小说慢慢脱离预设,开始自己呼吸、生长的时候。” 写作过程中,他不断问自己:在枪炮轰鸣的年代,文艺工作者究竟能做什么?

通过梳理从孔子到“五四”、从文艺复兴到抗战的文化脉络,他逐渐看清,文化不只是风花雪月,更是凝聚人心、塑造民族精神的力量。桂林之所以能在战火中成为文化高地,正因它提供了一种可能——哪怕在高压之下,思想仍能悄然萌发,艺术仍能传递希望。

“广西为何有那么多学生兵奔赴前线?不能不说与当时浓厚的文化氛围有关。”他无意煽情,也不刻意唤起某种共鸣,只希望读者合上书后,能轻声问一句:“如果再有战争,今天的文艺工作者会如何选择?”

这份克制让《阵地》脱离了英雄颂歌的框架,成为一场关于责任、勇气与文化信仰的思辨。

郭沫若的矛盾与担当、夏衍的机敏与隐忍、田汉的炽热与执着,欧阳予倩未竟的军人梦……都在扎实史料的支撑下,焕发出真实而动人的文学光泽。而桂林街头的米粉摊、漓江畔的读书会、七星岩防空洞里的排练声,也被细腻还原,构成一幅有温度、有呼吸的历史图景。

作为贵州作家,王剑平的文字里始终带着黔山贵水的沉静与坚韧。从《黔中护宝记》到《阵地》,虽非自觉,但他的作品始终贯穿着一种对土地与历史的深情凝视。即便书写全国性题材,那种对细节的执念、对普通人命运的关注,依然清晰可辨。

“写完本想狠狠睡一觉,结果躺下反而睡不着了——心里还装着那些人,那些事。”他说自己可能有“社恐症”,写作时几乎与世隔绝,却乐在其中。

作家王剑平

作家王剑平

这份近乎苦行僧式的投入,源于他对文学的敬畏,也源于贵州文学前辈的精神传承。写作之初,曾得到《山花》杂志何锐等编辑帮助,如今也以同样方式扶持青年作者——手写退稿信、认真回电、甚至自掏腰包帮助困难作者。

“对作者要好一点。”这是老主编袁政谦教给他的第一课,也成为他坚守的文学伦理。

《阵地》出版后,一位朋友在微信留言:“读着读着,仿佛走进了1940年的桂林。”

妻子陪他重访桂林时,竟凭着书中的描写,准确辨认出八路军办事处与《救亡日报》旧址之间的路线——这些细微的回响,让他感到“惊喜而意外”。

若田汉、夏衍能看到今日之《阵地》,他们会作何反应?王剑平颇为洒脱,“大概只有两种可能:破口大骂,或沉默不语。”他并不在意评价,只求无愧于历史,无愧于那些曾在烽火中执笔呐喊的灵魂。

眼下,贵州全面推进“四大文化工程”建设,丰富的红色资源与抗战记忆逐步被挖掘。他说,“只要外部条件允许,不排除再来一次这样的挑战。”

在这个信息爆炸却记忆速朽的时代,《阵地》如一座文字铸就的纪念碑,铭刻着一个民族在至暗时刻如何以文化守护尊严。王剑平,仍以他沉静而坚韧的笔,在历史与现实的交汇处,默默打捞那些不该被遗忘的回响。

记者:郭红宇