走进贵州省博物馆 看文物里的酒迹

贵州省博物馆《人文山水时光峰峦——多彩贵州历史文化展》首次系统展示贵州30万年历史文化。从这里,我们探寻到了酒的足迹。

绵延数千年的酒脉,勾画出贵州酒之轮廓。除了自然的造化,还得益于人与自然的共生。酒的兴盛,意味着人文的兴盛。

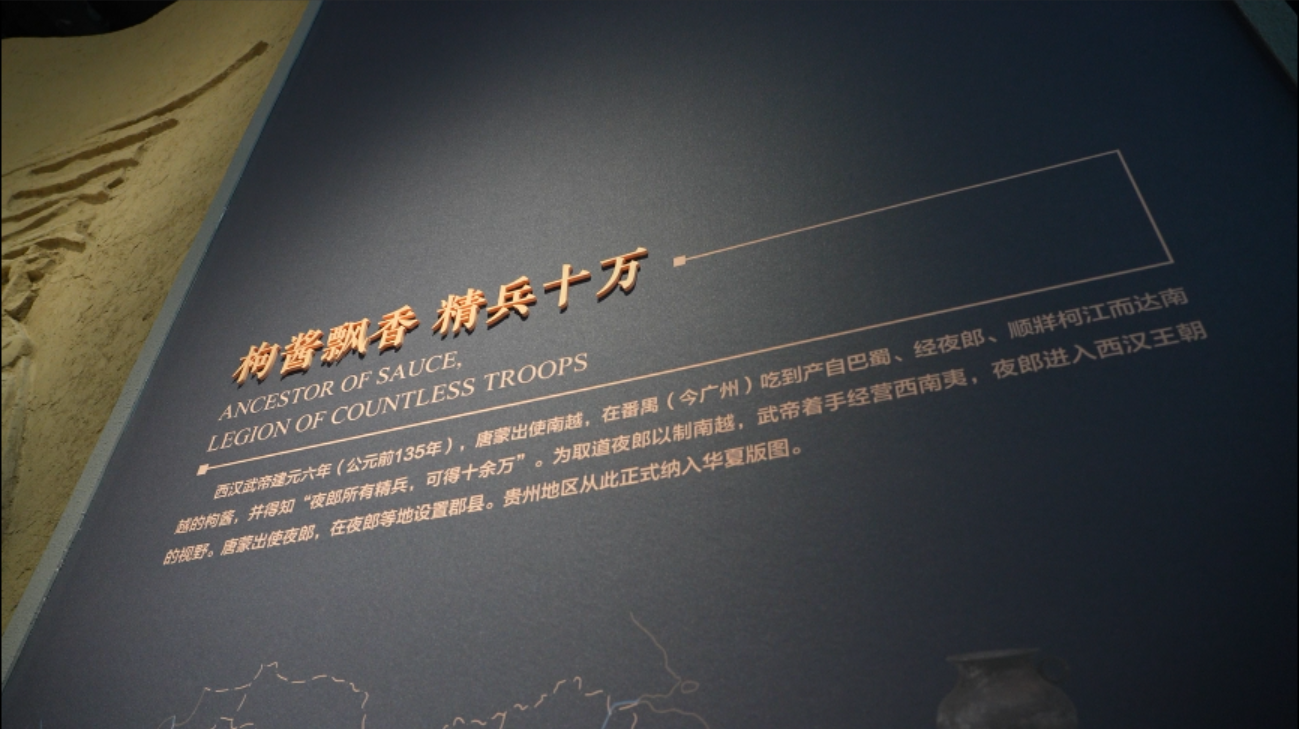

说到贵州酒的历史,有一个怎么也绕不开的东西:枸酱。

据《史记·西南夷列传》记载,公元前135年,汉武帝派遣唐蒙出使广州。席间,南越拿出蜀郡出产的枸酱款待,唐蒙询问这枸酱来自何处,答曰:“道西北牂牁,牂牁江广数里,出番禺城下。”唐蒙回到长安,就此事又详细询问蜀商,答曰:“独蜀出枸酱,多持窃出市夜郎。夜郎者,临牂牁江,江广百余步,足以行船。”意思是枸酱虽蜀郡特产,但蜀人趋利求财,便经常偷偷卖到夜郎。唐蒙据此献计汉武帝,“窃闻夜郎所有精兵,可得十余万,浮船牂牁江,出其此制越一奇也”。

贵州省博物馆研究部副主任袁炜告诉记者,由此事也拉开了中原王朝开发贵州的序幕,可以说开发贵州序幕的产生与枸酱是密不可分的。

但这枸酱到底是什么东西呢?据袁炜介绍,是荜拔(胡椒科胡椒属植物)还是蒟蒻(魔芋)、酒、拐枣酱都是人们的猜想,它是否是一种含酒精类的饮料,还有待于今后的研究。

本次展出还有不少与酒相关的器物。跟小编一起了解一下其中几件,看看这些随着贵州变迁流转的文物,如何勾画出千百年贵州的酒之脉搏。

酒以成礼

细颈三系陶瓶,出土于贵州省毕节市鸡公山遗址。

袁炜告诉记者,这件陶瓶可能是一个比较大的盛水或盛酒的容器。“在商周时期,中国先民还没有掌握现在高度白酒的蒸馏技术,酿出来的酒酒精含量相对较低,想要达到微醺的状态,喝的量就要比较大,酒器的容量也要大,喝过酒之后,人的精神会有恍惚,那时的人认为由此可以到达一个与天、与神进行沟通的状态,因此这件陶瓶就有可能是一个盛酒的容器,同时有礼仪祭祀的功能。”袁炜说可以证明威宁鸡公山遗址早期酿酒技术比较发达的,就是遗址中出土的大量碳化稻谷,说明当时此处的居民已经掌握了较高的水(旱)稻种植技术,当粮食已经满足人口吃饭的需要时,就可以用来酿酒。

永元十六年青釉硬陶罐,出土于贵州平坝马场平,属东汉时期文物。

文物罐身有一圈铭文:“永元十六年正月廿五日为古沈,四耳,褒面,小口,中可都酒,行贺吉祠。古沈直金廿五。” 在它的介绍卡片上这样描述:铭文记载了该罐的制作时间、用途及价格等信息。其中,“四耳,煲面,小口”描述了罐的形制。“中可都酒”表明其为酒器,“行贺吉祠”意为以坛盛酒,择良辰以为春祭之贺。“古沈”即为“酤坛”,即为盛酒之坛。直金廿五,表明该器的价值。综合起来,其大意为:永元十六年(104)正月廿五日制作此件盛酒之坛。该器四耳,施釉,小口,用以盛酒,并择良辰以为春祭之贺。该件酒器值金廿五。

袁炜说,这两件酒器,都体现了自己的礼仪祭祀功能。《汉书·食货志》记载:“酒者,天之美禄。帝王所以颐养天下,享祀祈福,扶衰养疾。百礼之会,非酒不行。” 因此在古人看来,酒作为“天之美禄”,在祭祀中用酒具有通天达地的妙用,能与神明心意相通。

文明延续

据小编了解,在青铜器出现之前,人类使用的器皿大致经历了骨器、石器、木器、陶器等阶段。从夏朝开始,冶铜技术的进步和铜矿开发,让青铜器从早期萌芽逐渐进入鼎盛阶段。

相较于之前的石器、陶器等,青铜作为金属冶铸史上最早的合金,具有稳固、不易破裂等特点,但是更费时费工,在原料的获取上也相对不易。

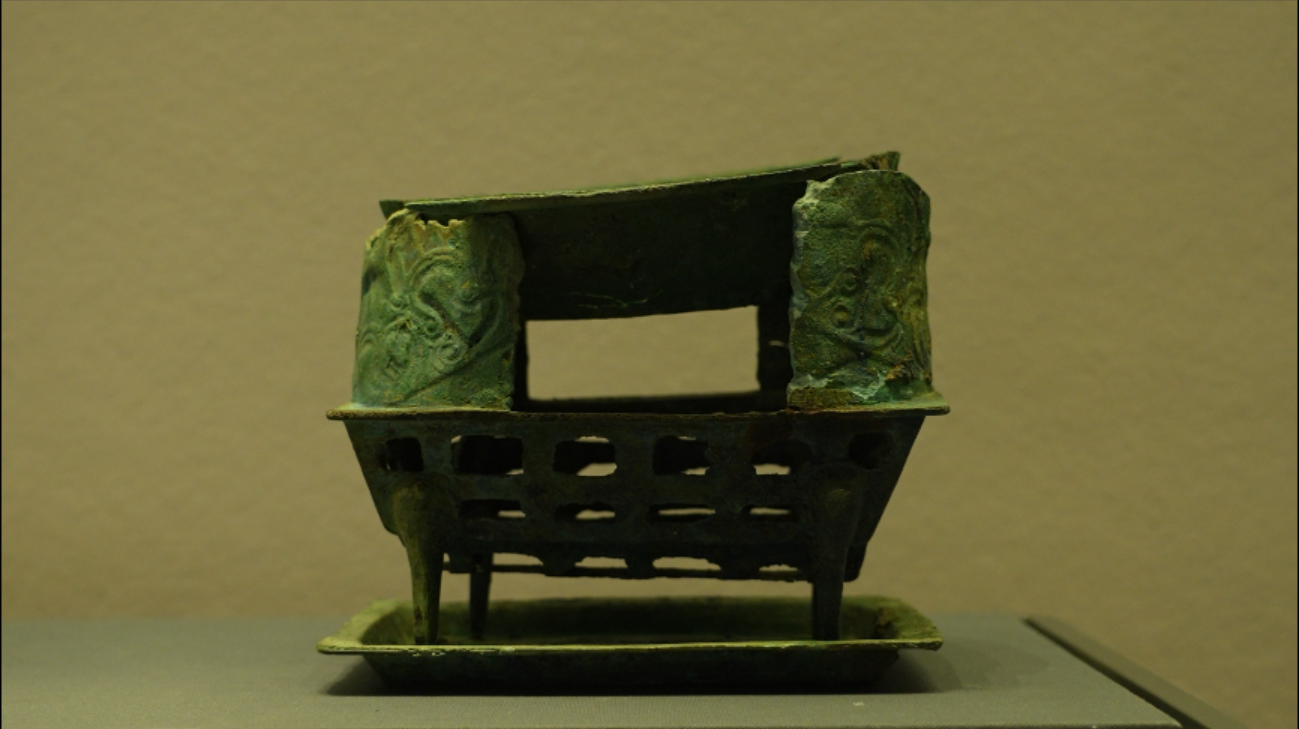

铜染器,出土于赫章可乐,属汉代时期文物。

袁炜说,铜染器全身以青铜铸造,由三部分组成,最上面是一个耳杯,中间是一个小火炉,下面一个盛盘。据袁炜介绍,耳杯中盛满酒,中间的火炉放置木炭进行加热,木炭灰便可落到下面的盛盘之中。袁炜告诉记者,古时粮食酒内部含的杂质较多,所以人们往往将酒进行加热之后再饮用,温酒是它可能的其中一项功能。而现代的人们也会在寒冬里围炉而坐,温酒洽谈。

伴随着王权而兴的青铜器,也在祭祀、宴飨等礼仪制度下,衍生出一整套体系完备的青铜礼器。中国古代青铜器,和酒有关的,无论从品种还是数量上来说,占的比例都非常大。例如,殷墟妇好墓的随葬礼器就有200件,以酒器为主,占70%,品类有角、斝、盉、觥等10余种。

三足铜盉,出土于赫章可乐,流行于商代至汉代。

袁炜说,三足铜盉造型简洁,但执柄上微微一折,以及流口的蛇头造型,显现了铸造者的机巧匠心。盉是古代用以温酒或调和酒水浓淡器具,作用大概类似后来西方的潘趣酒碗或者现在用于制作鸡尾酒的摇酒壶。“由于长期埋于地下,这些青铜器多呈现氧化后的青铜色。而古时的青铜,是明亮的金黄色,被称为‘吉金’。它们都曾是墓主的心爱之物,器物虽无言,器身上的痕迹却记录着历史。”

酒以成礼,藏礼于器。今天这些珍藏于博物馆中的器物,依旧凝重典雅,在它们沉睡的数千年间,王朝更迭,社会变迁。酒器被埋于地下,然而,逐渐走向成熟的礼仪思想,却在数千年间持续被选择、接纳、延续,直至成为现代中国的文明底色。

记者 包诗靖