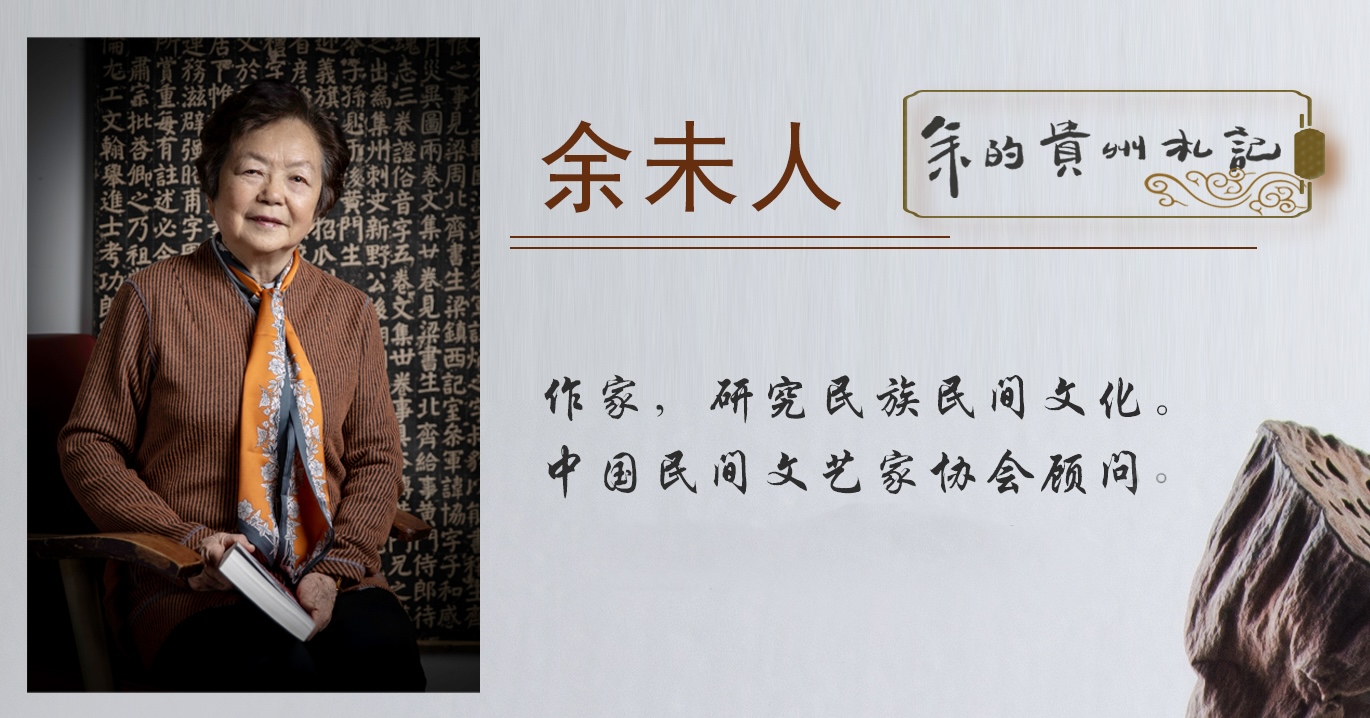

余的贵州札记丨他在北京留下的瑰丽印记——朱启钤先生

非遗的贵州,文化之触达,人的趣事,艺之逸闻,皆在余的贵州札记。

要想将人的一生浓缩为一篇文章,既困难,又索然。对朱启钤这样跌宕起伏的人生,有屹立在中国大地上的著名建筑、园林,有传世之作,还有学位官位,就更是无从着笔了。于是,我撇开键盘,任目光飘逸,思绪游弋。

1959年秋,我随学习的单位组织到了北京天安门广场,山里人第一次出远门,兴奋莫名。当年游历的第一个景,就是天安门一侧的中山公园。步入公园,那从未见过的既宏伟又斑驳的宫廷建筑,几百株虬劲屹立的古柏树,仿佛就是历史的一个个见证者,还有黑压压的一群乌鸦,据说是满族人心中的神鸟,煽动翅膀有一种傲视人类的磅礴气势……我被这一切给震住了!

中山公园古柏

中山公园古柏

岁月漂移,见识稍长——中国园林美不胜收,但建造公园的历史还真不长。中山公园建成于民国初年,那时满清皇室刚废,曾经辉煌灿烂的、皇家祭祀的“社稷坛”已是芳草萋萋。

贵州籍名士朱启钤先生,身为北洋政府政要,他站在与世界同步的高度,思考这片皇家禁地“社稷坛”的出路。他的视角从高层转向民众。他提出将社稷坛改造为一个公园,向公众开放。

当年,这思路是一种了不起的嬗变。社稷坛的改造,从设想到实施,要伴随一系列前无古人、无章可循的开拓性举措:核准、筹资、设计、施工,特别是贯穿始终的古建保护……而这一切的支撑,是身兼多种专业身份的朱启钤强烈的现代意识、专业造诣和强大的执行力。

方案既定,经费为先。朱启钤别无它途,只有发动募捐,带头出资并成立董事会,他个人捐资大洋1000元。政要、商贾们也纷纷解囊。朱启钤以超人眼光,开放的心态、实干的精神,亲力亲为,北京的第一个公园,名中央公园,开园的日子是1914年10月10日,京城民众蜂拥而至,争相一睹这片皇家禁地。

1925年,中央公园经历了一个重大事件——中国民主革命的伟大先驱孙中山先生在北京逝世,灵柩停放在中央公园社稷坛北的拜殿内公祭。三年后,为永远纪念孙中山先生,中央公园改名“中山公园”,拜殿也改名为“中山堂”。此后,全国各地陆续跟进,中山公园多达200余座。

朱启钤在民国时期还主持了修建北京环城铁路、东西长安街贯通、以及南北长街和南北池子的开放,还有开发北戴河海滨……这些屹立于山川大地的建设成就,世代景仰。

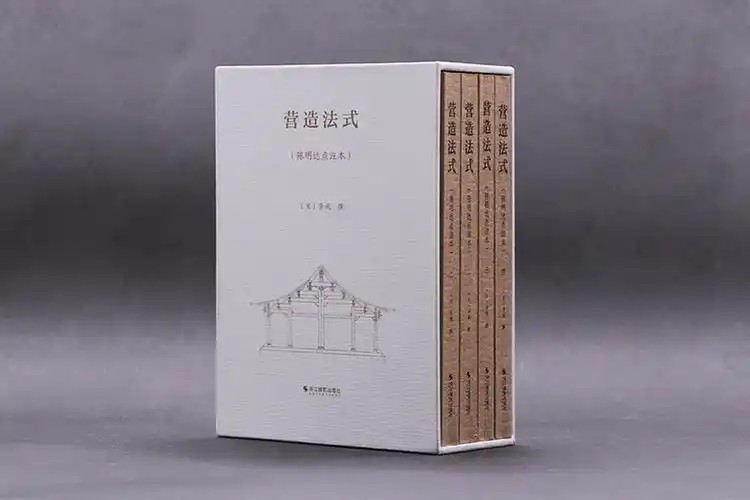

作为古建筑学家,朱启钤的重大学术发现之一,是千年前宋人李诫编修的建筑学巨著《营造法式》。

1919年,朱启钤出席南北议和会议。读书人对图书馆情有独钟。当他游走于江南图书馆时,发现了落寞于一隅的丁本《营造法式》手抄本。朱启钤慧眼识珠。这是读书人与书籍的缘分。为了将此书借出阅读,他找到江苏省长,才得以如愿。

全书36卷,357篇,3555条。这是对古建筑标准化的权威著作。此书到了民国初年,几近失传。一般人也根本读不懂了。

1921年朱启钤赴欧洲后发现:“见其一艺一术,皆备图案,而新旧营建悉有专书。”这种专书,这种建筑规范,在现代是不可或缺的一门科学。同是旅欧之人,别人也许在不经意间对此有所忽略,而朱启钤却为此脑洞大开。朱启钤的善于发现,对新鲜事物的敏感度,是极为可贵的学术品格。

历时7个年头、花了5万多元,学者们对手抄本反复校勘,其间,整理中的细致、艰辛难以回述。此书于1923年校勘完毕,朱启钤委托商务印书馆将《营造法式》影印出来。1925年正式刊行。

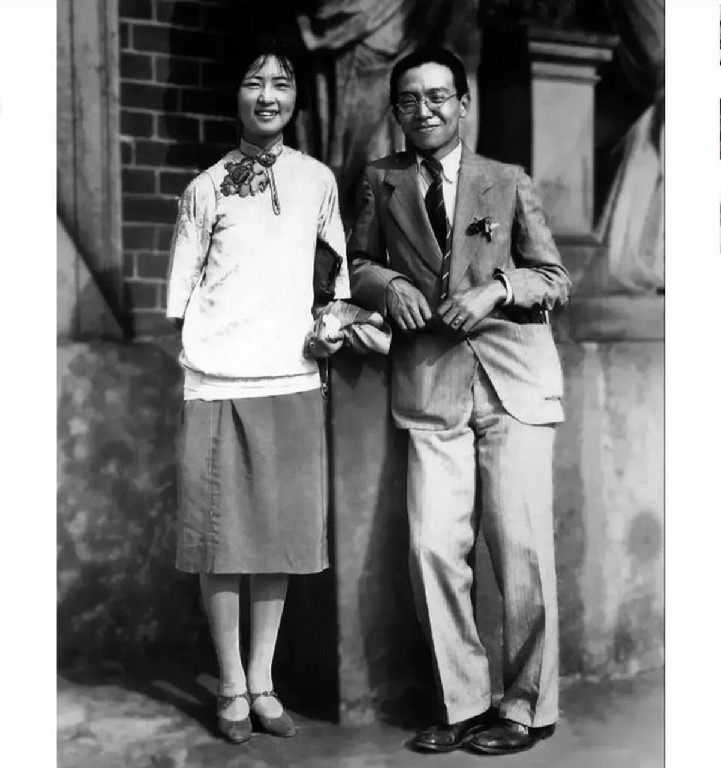

朱启钤将其中一套赠予著名思想家、学者梁启超。梁启超将其寄给了儿子梁思成,当时梁思成正在美国宾夕法尼亚大学建筑系学习,成绩优异。梁思成收到《营造法式》后,既兴奋又懊恼——“当时在一阵惊喜之后,随着就给我带来了莫大的失望和苦恼——因为这部漂亮精美的巨著,竟如天书一样,无法看得懂。”这部珍贵的著作给了梁思成极大的启迪。他回国后,便参与到朱启钤开创的事业中来,成为顶梁柱。

朱启钤在政坛上一波三折,早生倦意。他就此脱离政界,专致读书、学术研究。几位志同道合者成立了营造学会。他的人生轨迹,就此叠印于学术上,硕果累累,更显辉煌。

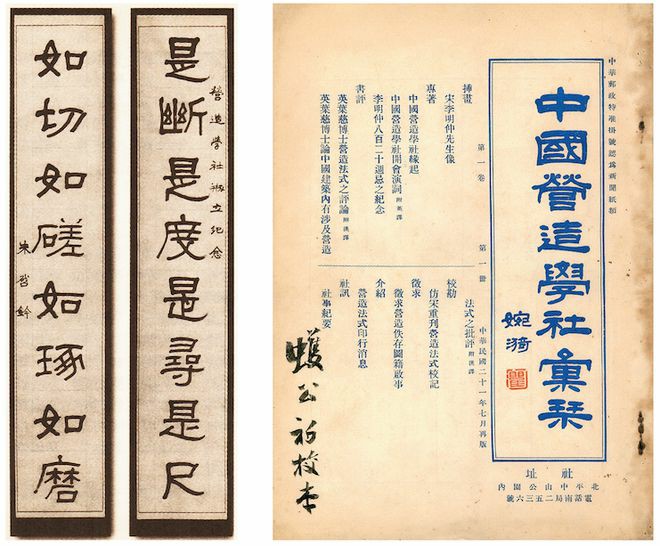

中国建筑学者们在探讨与普及的道路上前行。在美国庚款资助下,于1929年开始了关于《营造法式》的系列主题讲座。后来,朱启钤先生领衔,又将营造学会发展成专业的学术团体,1930年更名为中国营造学社。并于当年创刊《中国营造学社汇刊》,这是一份重要的学术刊物。

在营造学社创立之前的漫长岁月里,中国人缺乏对文献的系统搜集,不了解自己的建筑家底,更没有对国宝现状的田野调查,古建及其研究都处于自生自灭的状态。

营造学社内设法式、文献二组,案头研究和对中国古建的田野调查分头进行。由梁思成和刘敦桢二位分别主持。1932——1937年抗日战争爆发之前的5个春秋,是学者们工作的黄金时期。他们勘探调查的珍贵数据,至今在学术领域熠熠生辉。

营造学社出版了30多部古建专著,其中有一本《贵阳甲秀楼建筑调查纪略》。

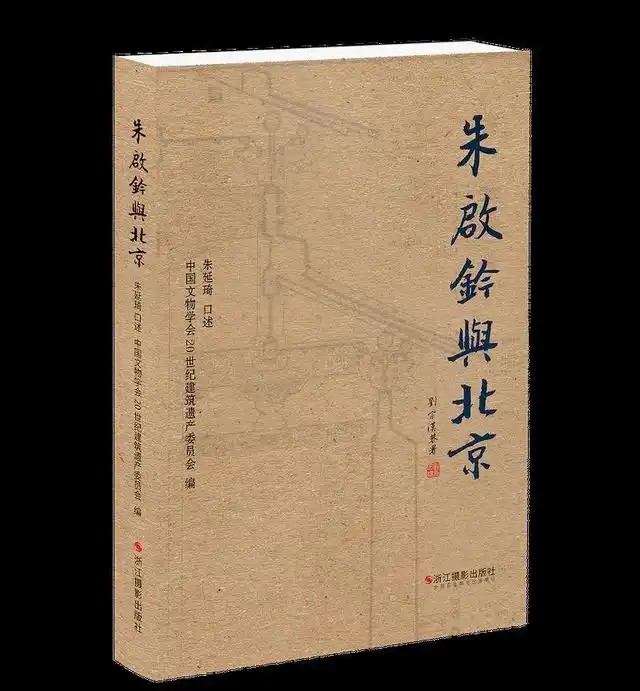

1953年7月2日朱启钤将他记录的《黔南游宦诗文征》及有关贵州地方文献和手稿、图片等资料1308件交北京图书馆保存。1960年又将存在北京图书馆有关贵州的文献拨赠贵州省博物馆和贵州省图书馆。

朱启钤对家里人说:“周总理是我在国内外所遇到的少有的杰出政治家,也是治理我们国家的好领导。可惜我生不逢时,早生了30年,如果那时遇到这样的好领导,我从前想做而做不到的事一定能办到。”

1964年,朱启钤病重时,周恩来总理远在国外,发电报指示北京医院全力救治。终因他年迈体弱辞世,享年92岁。1982年,朱启钤故居被列为北京市东城区文物保护单位。2013年1月,朱启钤旧居被天津市人民政府公布为天津市第四批文物保护单位。