一凡读字丨“匠”字里藏着的秘密:为何古人把斧头供在神龛里?

《庄子·徐无鬼》记载了这样一个故事:楚国首都“郢”有一个不知名的人,暂且管他叫“郢(yǐng)人”吧!有一天,郢人往自己的鼻尖儿上抹了一层比苍蝇翅膀还薄的白粉,当众对他的朋友“匠石”说:“你把这层白粉用你的斧头给我削下来!”匠石二话不说,抡起斧头呼呼生风,只见斧头所到之处,郢人鼻尖儿上的白粉被削得干干净净,摸摸鼻子,竟然毫发无损。这就是成语“运斤生风”的来历。

匠石技艺高超,是由于他在长期的工作实践中积累了丰富的经验,熟练地掌握了基本功,掌握了工作的技巧。因此,在自己工作的范围内,他已经从“必然王国”达到了“自由王国”。这就是我们今天常说的“匠人精神”!

什么是“匠”呢?“匠”字由两部分组成:一部分是外面的“匚(fāng)”,另一部分是里面的“斤”。

“匚”是什么?

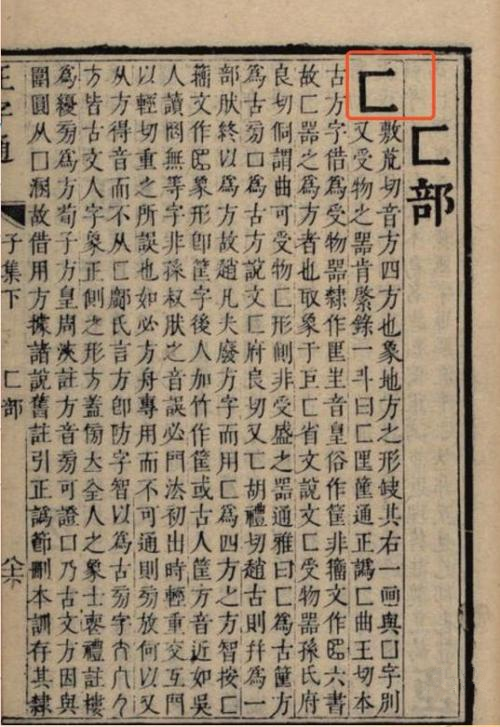

《说文解字》:

匚,受物之器,象形。

大致意思是说:“匚”是个象形字,字形就是一个像筐子一样的容器。

这种解释是不是有点太单薄了?清段玉裁在注释中说,“匚”实际上描绘的是侧放的方形器物,这种设计使得器口朝向侧面,便于“供奉神灵”。

供奉神灵?这种解释比《说文解字》更进了一步,我推测他是受到了《六书正讹》和《正字通》的影响。

《六书正讹》中,“匚”被解读为“古方字”,这里的“方”字不仅象征着方形,还隐含着它与“方”字的某种渊源。

《正字通》(图1):“匚,象征四方,其字形宛如地面的平面图,但与‘囗’字有所差异,因为它省略了右侧的一划。”这一解释不仅展现了古人对字形构造的精细洞察,更透露出他们在文字创造过程中的匠心独运。

图1

图1

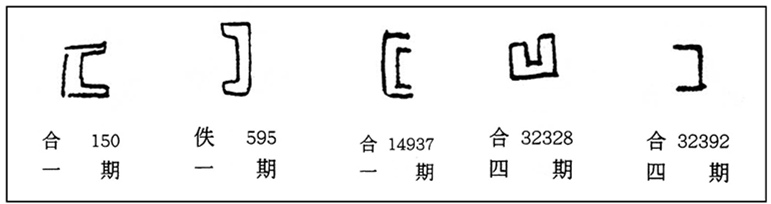

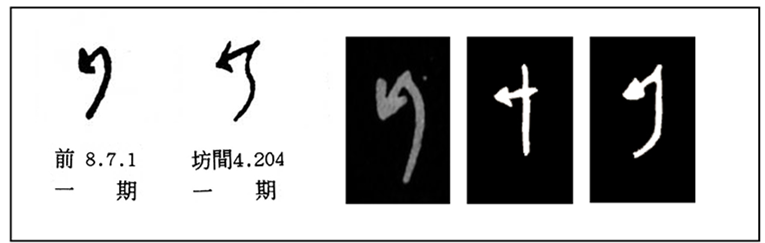

再来看“匚”的甲骨文(图2)。

图2:“匚”的甲骨文

图2:“匚”的甲骨文

在甲骨文中,“匚”字有时被读作“报”,并被用作一种祭名。例如,甲骨文《合集》14530(图3)中记载:“㞢(贞)匚(报)于河”,意思就是向河神献祭。

图3

图3

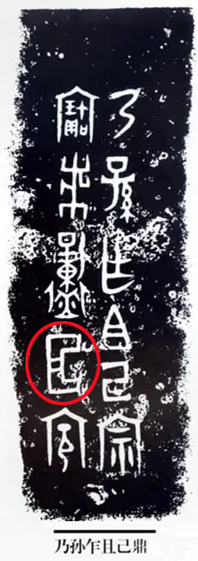

这一义项一直延续到周代的金文,“匚”字也是被用作祭名。在“乃孙乍且己鼎”(图4)的铭文中,提到了以宝鼎进行的祭祀活动,其中“匚”就是指对祖先的祭祀。

图4

图4

金文中的“匚”比甲骨文更精细,边框描绘了不同的纹理,强调了“匚”的不同寻常。

综上所述,“匚”字可以理解为一种供奉神祇或祖先的专门器物,类似于我们今天所说的神龛。

再来看“斤”!在古老的甲骨文中,“斤”字(图5)呈现出一把斧子的形象:上方是一个横刃,下方则是不同的柄,有的直、有的弯、有的曲……

图5 “斤”字

图5 “斤”字

所以,这个“斤”我们还不能简单地理解为普通的斧头,而是类似于“斧头”这一类工具的总称,比如镢、锄、斧、锛、钺等等,上文讲到的“郢人”,显然是个做木工活的工匠(木匠),因此,《说文解字》上说:匠,木工也。

其实,“匠”不光指的木工,除了木匠,还有石匠、铁匠、泥瓦匠等等,各种“匠”所使用的工具不同,但却都有一个共同点,那就是“把工具像对待神圣一样供奉”(图6),其实,这是行业敬畏感和职业信仰的一种体现。

图6

图6

以木工行业为例,木匠常常把鲁班像与工具一同供奉,认为工具是祖师爷智慧的化身。例如墨斗上的“班母”(小钩)和刨子上的“鲁妻”(压板)等部件,都被赋予了神话色彩。

即使是现代的一些木匠,也仍有不少人保留这些传统,他们将工具视为“魂魄所在”,禁止他人触碰。这种信仰既是对技艺传承的重视,也体现了工匠对祖师爷的敬畏。

在古代,三百六十行各行各业几乎都有行业崇拜,从“匠”的字形看,心中自然而然升起职业崇拜感的人就是“匠”!

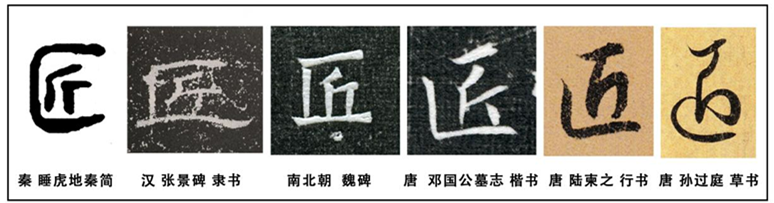

图7:“匠”的字体演化

图7:“匠”的字体演化

匠者,心存匠心也!匠心,是岁月长河中那颗不灭的星,在时光的打磨下,愈发璀璨夺目。它静静地流淌在每一个用心雕琢的瞬间,诉说着对品质的坚守、对完美的追求。