裂变· 艺术十日谈丨吕连涛X南方:重复中感受时间的力量

为了和艺术相遇

我们仍可在对话中行进

《裂变 艺术十日谈》

倾听一些与艺术有关的声音

点击音频收听本期节目

吕连涛X南方

第三日:重复中感受时间的力量

艺术家 吕连涛

【1】

吕连涛,1987出生于河北,现工作生活于北京。

2009-2013 年 就读于中央美术学院版画系,获学士学位

2016-2019 年 就读于中央美术学院版画系,获硕士学位

展览经历:

2020年“Good news & Bad news”,798艺术中心,北京

2020年“未来艺术学”,光明美术馆,深圳

2020年“机器·人·艺术·时代”,华美术馆,深圳

2019年“广维交互”,大家艺术博览馆,广州

2019年“反向放大”,无同空间,湖南长沙

2019年“开合未来”,合美术馆,武汉

2019年“叹气计划”个人艺术项目,PLATE-SPACE,北京

2019年“黑暗中可见”,金陵美术馆,南京

2019年“人机合一(2)”,北京当代艺术馆,北京

2018 年“国际雕塑展”,深圳(坪山)

2017 年“AM-DEBUT BUFF”,中央美术学院版画系展厅,北京

2017 年“艺术北京”,中国农业展览馆,北京

2017 年“在路上,2017 中国青年艺术家作品提名文献展”,关山月美术馆,深圳

2017 年“中国青年实验艺术展”,潍坊鲁台会展中心,山东潍坊

2017 年“人机合一” ,NO SPACE,北京

2016 年“常青藤计划 2016 年中国青年艺术家年展”,天津美术馆,天津

2016 年“尖先生与卡小姐”项目 B,宋庄美术馆,北京

2016 年“发烫的冰”,798陌上画廊,北京

2015 年“楼上楼下,元典美术馆,北京

2015 年“这是一句谎话”,NO SPACE,北京

2014 年“一见青年”,半空间,上海

2014 年“一见青年”,西五画廊,北京

【2】

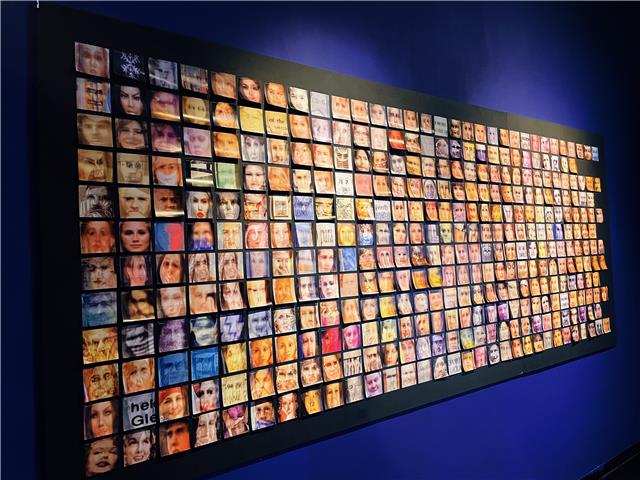

2022年贵州省博物馆“裂变—数字艺术的全球化浪潮”展览作品

艺术家:吕连涛(中国)

《2020》作品阐释:艺术家将自己的腿通过3D扫描制作出来,金属铸造的右腿反复踢打着墙壁,发出一声声闷响。脚尖锤击着墙壁,留下“sorry”字样。这是异常状态下徒劳的挣扎,不知所措的倔强和执拗。一个显而易见的问题:一条腿到底多久才能踢倒这一堵高墙?

《我愿意 我不愿意》作品阐释:

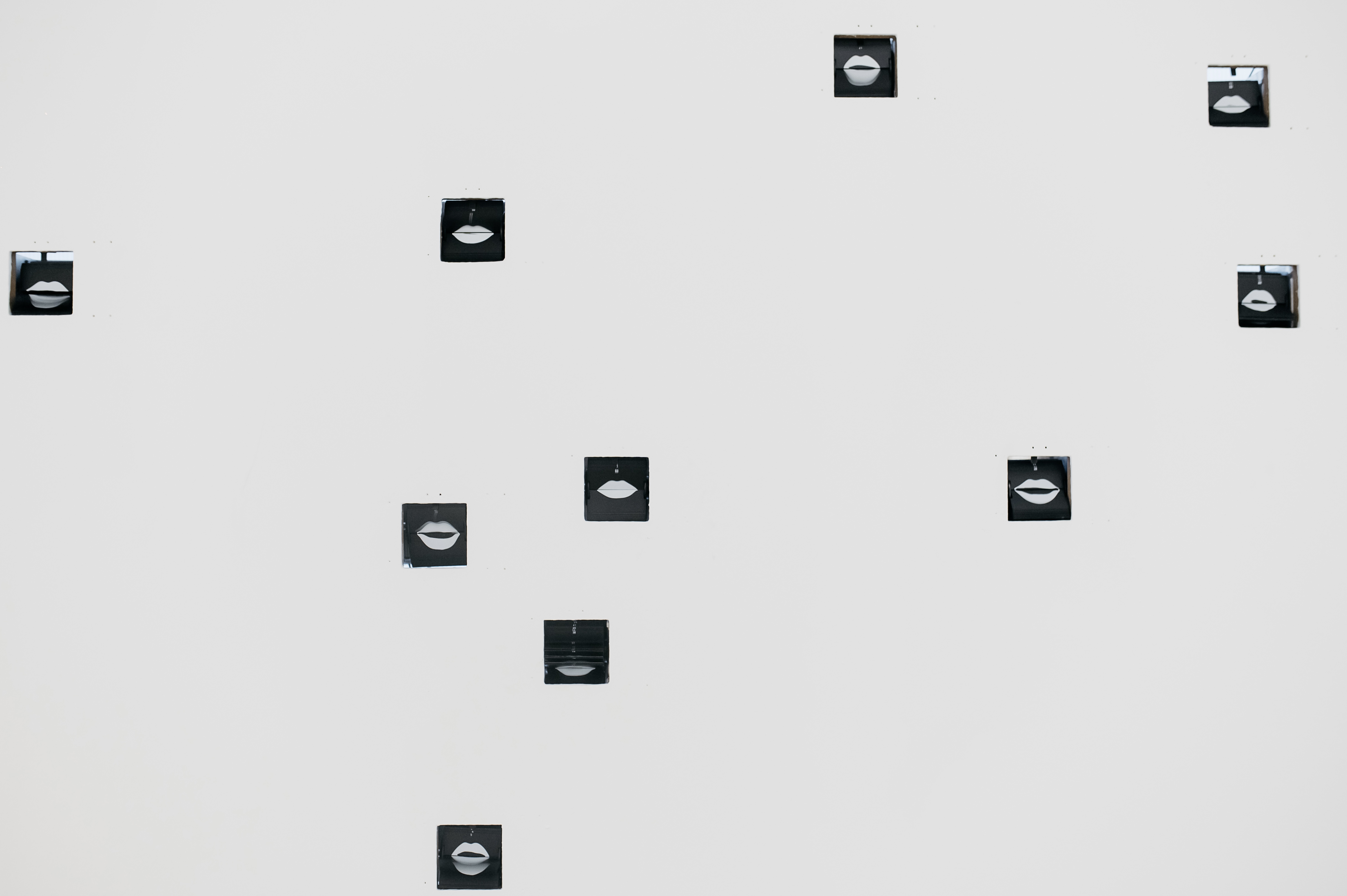

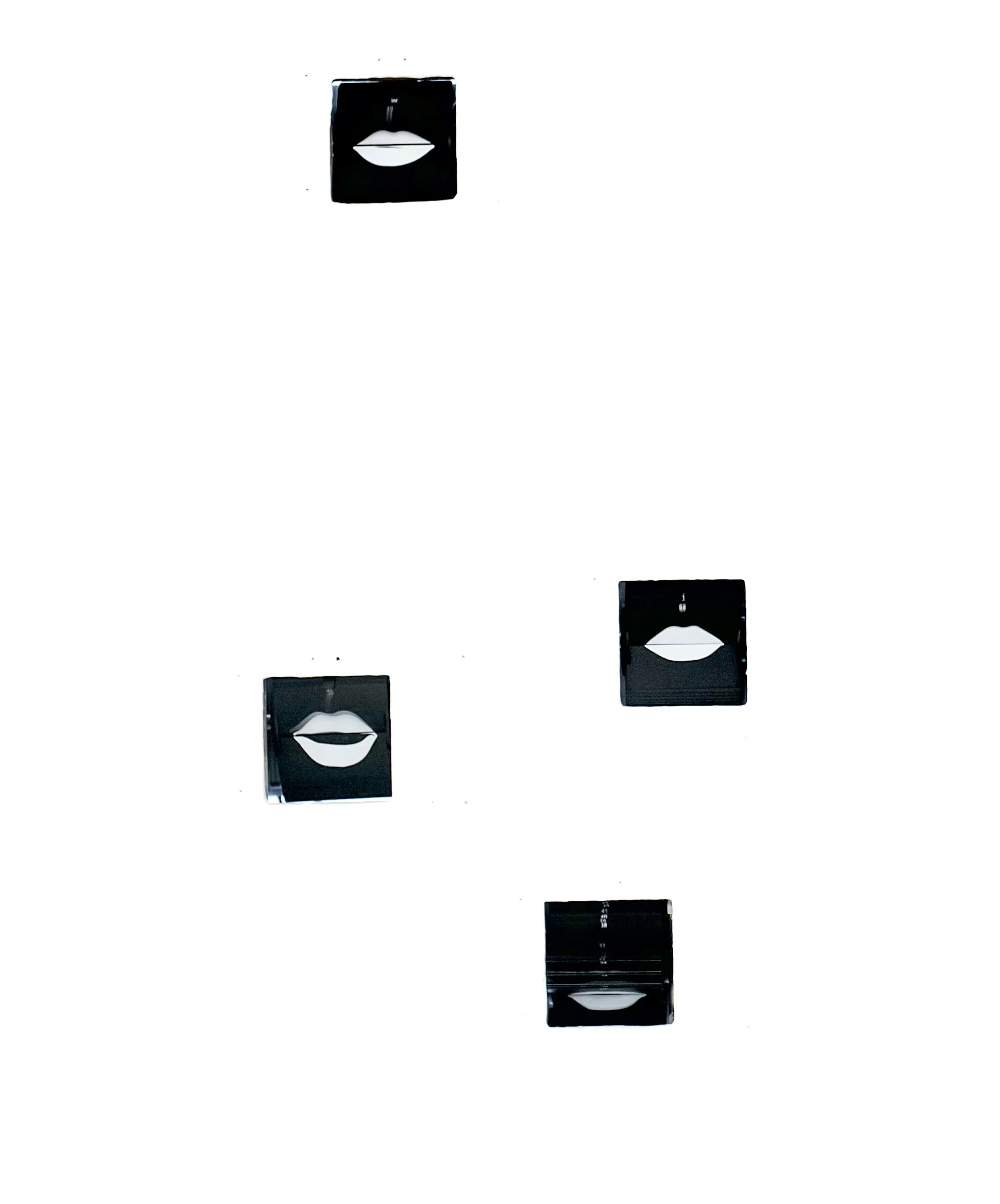

无数个翻页高速转动,形成充满迷幻感的动态效果。黑色扇叶上用白色描绘出艺术家的嘴:整面墙的立面夹杂着不断重复的「我愿意」和「我不愿意」两种意见相左的口型,但无论是虚与委蛇的接受还是义正言辞的拒绝,都被这面墙所吞噬,只剩杂乱的虚无之声。

【3】

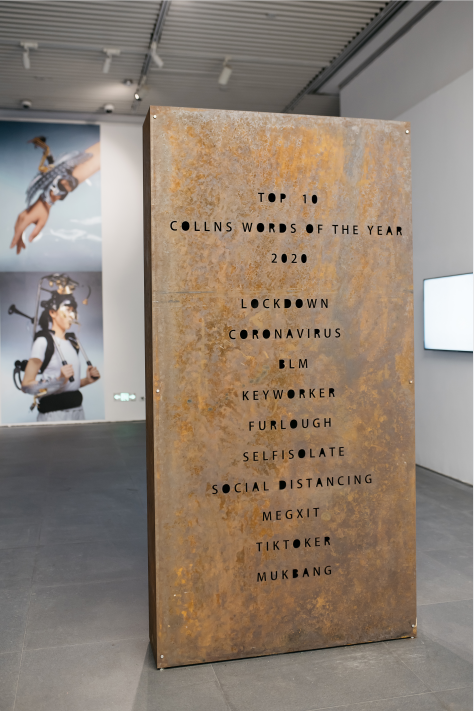

新世纪的二十年如此深刻地影响了我们80后这一代,同为80后的吕连涛在这其间成长,也深受其影响,且成为了大时代浪潮中的一分子。正是2003年,河北沧州少年吕连涛在进入高中后正式开启了自学艺术的历程,我们可以想象一个认真学习素描速写的少年,他必然无法知道2020年的自己已经成为一名艺术家,同时他回望自己的艺术创作形式居然和画画并无直接联系。2003年的非典疫情的背景下吕连涛开始学习绘画,那时的他或许并不知道手中的画笔可以为2003的集体记忆提供什么建设工作,而2020年的吕连涛在疫情中创作了《Sorry No Image Available》《胆小鬼游戏》《捏手捏脚》《2020》四件作品,四件作品无一例外都与2020年发生的诸种社会现实相关,他试图用作品去表达自己对于2020年的情感和理解,这些情感必然是复杂的,观众可以从这四件作品中阅读出吕连涛的多种情绪。首先这些作品形式上是荒诞并且具有幽默感的,它的趣味性之后总会给出一个提示,像是一场催眠引人走入深思,其背后的情绪是焦灼的,反省的,甚至于批判的。

吕连涛作品的创作方式和呈现都赋予无情绪和情感的机器以抒情色彩,在他的作品中始终贯穿的是一种规定性和重复性,至少从技术层面来讲如此。当他处理技术问题时像是一个理性的研究者,也更像是一个创客,吕连涛完全以一人之力解决创作的技术问题。所谓技术只是观念的呈现方式,而在观念层面吕连涛又像是一个诗人,他在作品中表现情感的含蓄性和复杂性往往需要人们对其长期了解才好解读,因此不同的人对于吕连涛的作品所得出的解读也必然不同,事实上这种解读的开放性恰恰与前面说到的重复性和规定性是矛盾统一的。

从他早期的作品《我已经能够看见不曾有过的时间》和《一排腿》中我们可以印证他技术与观念的结合是一种规定性和开放性的结合。在此我们不得不提到的是吕连涛在美术学院的学习背景,他有中央美术学院版画系的专业背景,版画创作中的思想和方法的统一,技术与观念的统一对应到现在吕连涛的创作中一样成立,版画在中国艺术的传统中本身就是技术思维和文学思维的结合体,这两种思维模式恰好对应了吕连涛创作中的两种状态,版画自身在技术层面的限定性同时也是吕连涛动态装置所体现的,因为他在作品中使用编程的方式实现了在装置创作中的规定性和复数性。

吕连涛的作品是两种截然不同状态的矛盾统一,作为技术的客观和理性与作为属性和思考的感性结合在一起形成了他作品所呈现出来的状态,在他的作品中大量使用人的身体元素,将现实生活中体现情感情绪的肉身异化为机器,小的动作通过编程的方式形成连续性,同时这种转化又赋予机器以肉身的情绪等感性色彩,于是我们就看到了颇具怪诞和幽默感的吕连涛的作品,吕连涛在艺术家角色中完美地阐述了艺术与科技的结合。“艺术与科技”在今天的中国艺术界成为浪潮不只是属于科学界或者艺术界,而是作为一个新的领域出现。相比较两个古老的学科,艺术与科技是第三学科,在这个新的领域,艺术与科技扮演两只翅膀的角色,这两者缺一不可,正是感性和理性的结合才形成了今天的艺术与科技的新面貌,而吕连涛的作品正体现着他处于这样的第三种状态,艺术家的情感、思辨与作为创客的技术研发是可以融合一体的。

除此之外,吕连涛的作品更像是反映今天都市生活的一面镜子。他所提出的“剩余能量”在作品中的呈现就是对于今天社会现实的批判反思,科技将人引入现实的欲望深渊,科技的更新无不与满足现实生活欲望相关,就好比通讯技术原本便捷人类生活。而在今天“剩余能量”使得科技公司推出一代一代的新产品,欲望将更新带入深渊,新的诞生意味着旧的垃圾越来越多,这种更新同时刺激着人现实生活更大欲望的产生,于是我们可以在全球化的超市中看到上百种方便面和饮料,我们真的需要这么多的产品吗,真的有这样庞大的欲望吗?我们是不是有必要反思一味地科技进步真的就是进步吗?伴随着进步而来的伤害是不是一种“剩余能量”的伤害?2020年的疫情到来,我们似乎看到了这种提示。

贵州首个国际数字艺术的顶级展览

《裂变·数字艺术的全球化浪潮》

4月29日——8月31日

贵州省博物馆正在展览中

《裂变-数字艺术的全球化浪潮》展览是从全球化数字艺术的思想和方法入手,是一次具有学术性、公众性、本土化、国际化的科技艺术项目,该展将是贵州首次国际数字艺术的顶级展览。其中涵盖了卡塞尔文献展、威尼斯双年展、奥地利林兹艺术节等参展艺术家的重要艺术家作品。不仅是一次全球数字艺术的峰会,更是对中国数字艺术教育、科研、生产的一次重要事件,也是一次国际化与本土化 的实践项目。

本次展览分为四个单元:

• 古物新生:考古学与数字艺术的融合

• 后生命意向:人与自然、社会、科技的连接

• 合成人间 : 虚拟现实与现实人间的关联

• 算法图像 : 数字艺术的意义

展览亮点

(一)本次展览是贵州当代艺术史上第一个涵盖全球化数字影像和多媒体浪潮的国际化的大型学术展览。

(二)本次展览是汇集全球10个国家和地区的44位重要数字媒体艺术家的展览,其中有参加过威尼斯双年展和卡塞尔文献展的艺术家七位,这也是代表全球顶级影像和数字艺术的国际峰会。

(三)本次展览将会有来自全球重要的影像艺术家参展,影像和数字艺术占参展作品的50%,是本次展览的重点,也是与贵州省博物馆的积极对话。

(四)本次展览是一个数字科技+艺术的国际“饕餮盛宴”,该展将会是贵州具有国际品质的新媒体艺术事件和网红打卡热点, 沉浸式的观展体验,成为本次展览的一大亮点。

展览场地:贵州省博物馆

《裂变》是一次数字艺术国际化的虚拟时空会面;是一次数字艺术从媒体实验室走向公共场域的实践;是全球化数字艺术与贵州博物馆的一次“核聚变”实验项目;是全球化时代科技迅猛发展的时代症候,也是巨变时刻文明交汇的缩影。这场饕餮盛宴,值得你的驻足!

策展人

Birgitta Hosea| 英国创意艺术大学教授,博士生导师。

张小涛 | 1970 年生于中国重庆,1996 年毕业于四川美术学院油画系,2010 年创建四川美术学院新媒体艺术系,2016 年博士毕业于中央美术学院,现居住于北京,张小涛是中国新锐绘画与新媒体艺术的代表人物。

李飞 | 1976年生于云南昌宁,毕业于四川大学考古系,史学博士,研究馆员。贵州省博物馆馆长。

购票扫描以下二维码

支付宝-贵州省博物馆展览购买二维码

小程序-展览购票二维码

美团购票二维码