这一站,贵州|原来在古代,贵州就有“高速公路”了

贵州,百万大山连绵。人在山中行,开门便是山。在高速发展的黄金十年,贵州紧跟国家政策,建成了四通八达的高速平原。如今的贵州,率先在西部实现县县通高速,村村通硬化路……交通基础设施已成为贵州一张亮眼的名片。其实早在古代,向来被“闭塞”“行路难”所标志的山中之省——贵州,也有自己的“高速公路”。

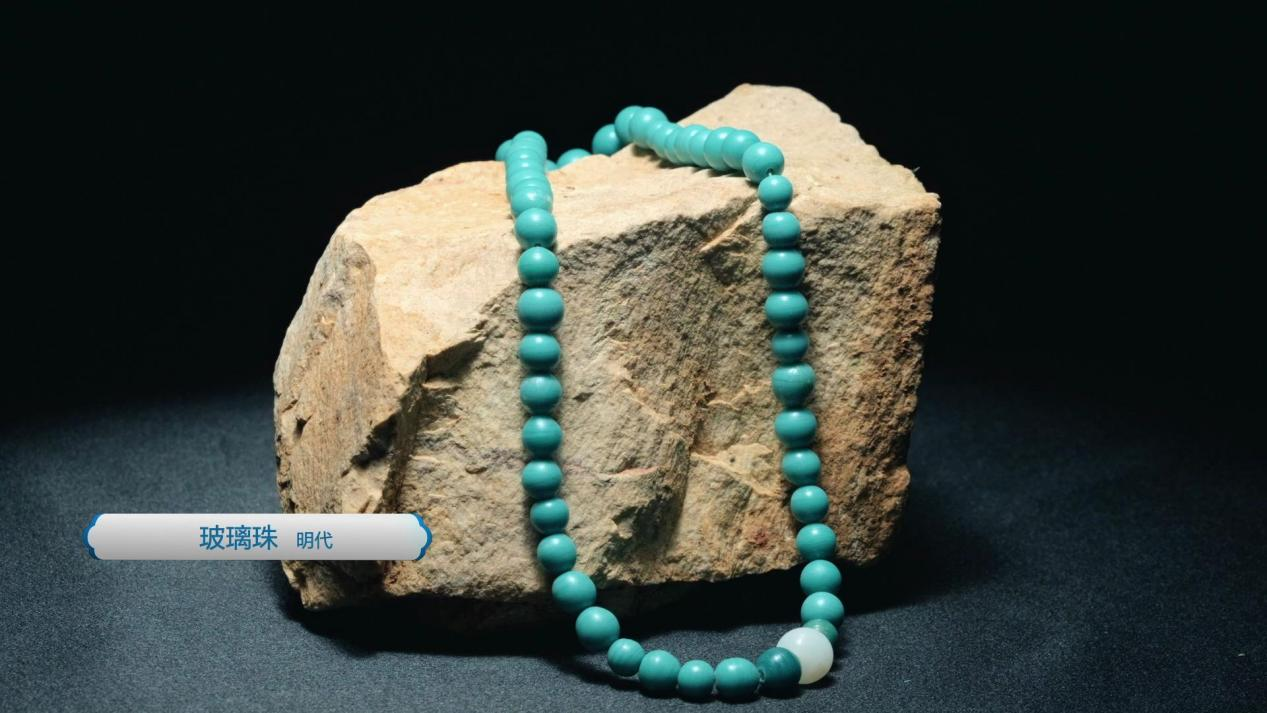

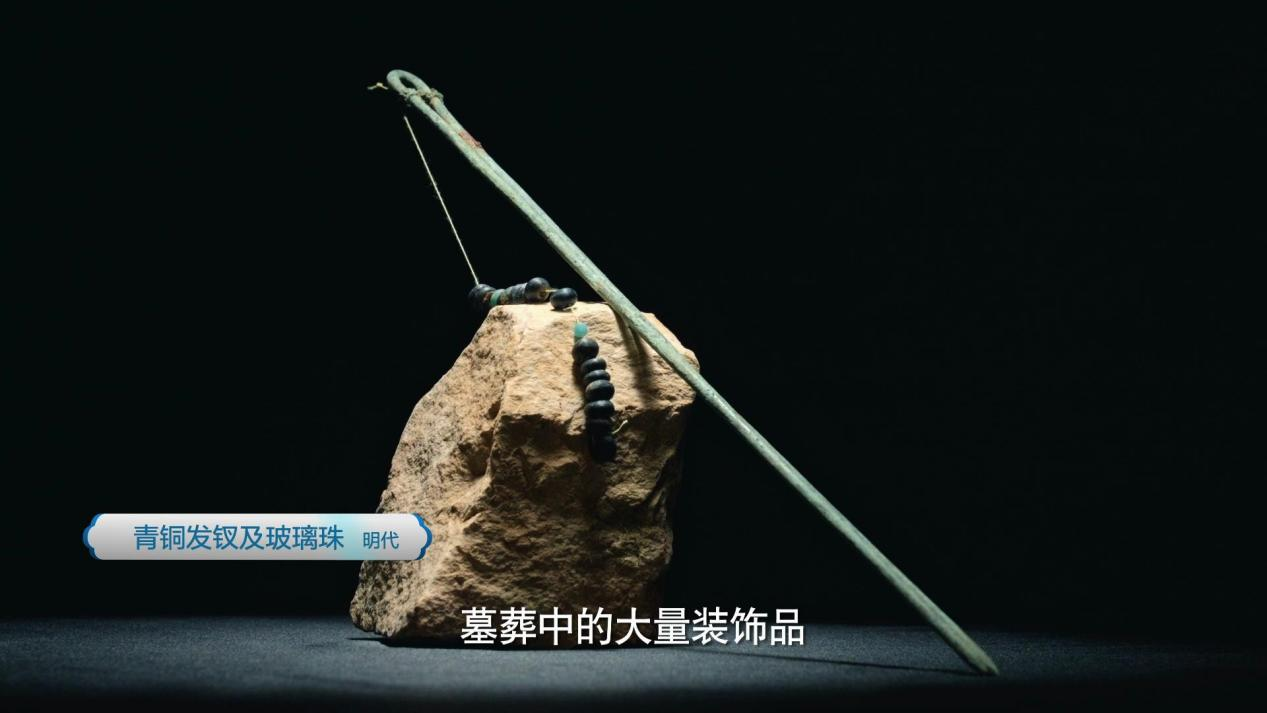

2022年,一片规模空前的平民古墓地群引起人们关注。从贵阳往西100公里,大松山的出土文物显示了一番繁荣景象:隋唐时期的青釉四系瓷罐来自广西梧州;青瓷高足杯来自浙江龙泉窑;青花瓷来自江西景德镇……更值得注意的是,大松山墓藏还出土了不少反映中外文化交流的宝石和珠饰,显示这一地区与南亚、东南亚有着密切的经济往来。由此可见,贵州并非长期游离于中原的“化外之地”。相反,黔中地区不仅是贵州的交通枢纽,贵州也是中国西南腹地的枢纽,潜在的路网四通八达。

2012年杨志强教授首先提出了一个文化走廊概念——苗疆走廊。其地理范围涵盖元代新开辟的东西向“滇湖大道”(即“湘黔滇驿道”)官道及其支线。学界认为,其起点为湖南常德,终点为云南昆明,与唐宋以前的南方丝绸之路相连,并延伸至缅甸、印度。

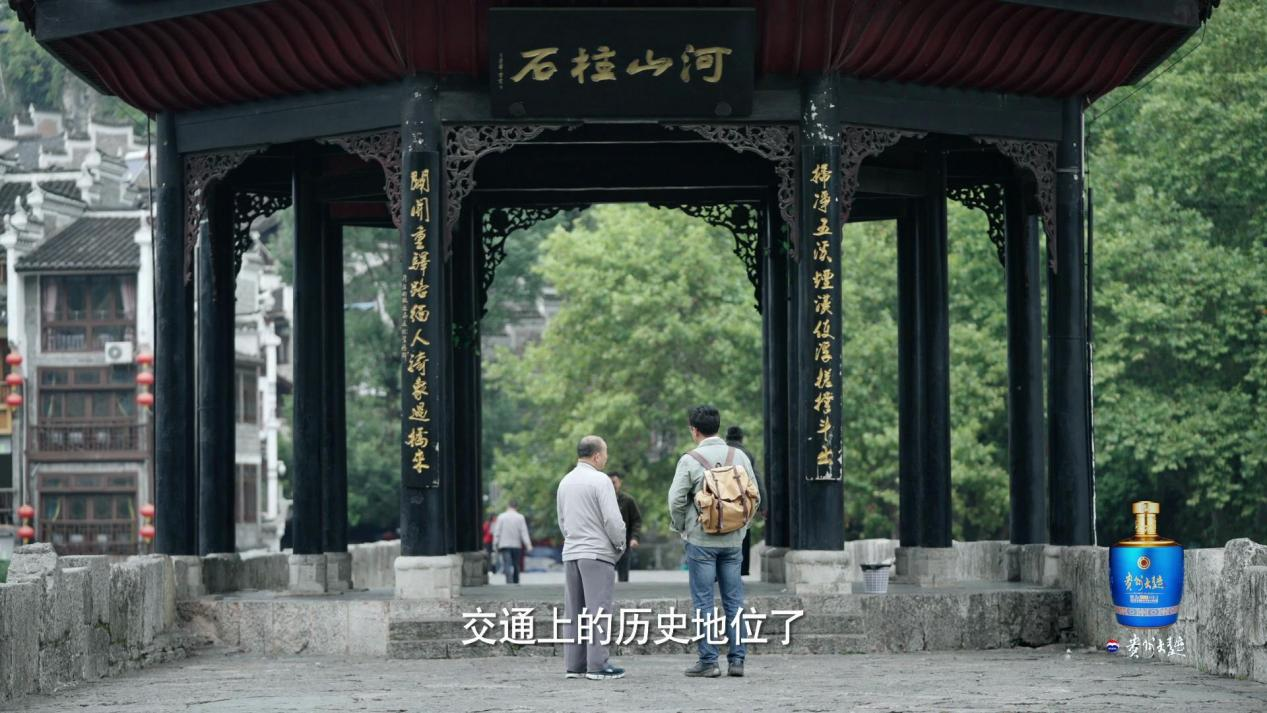

永乐十一年(1413年),贵州建省,各种物资运输量增加。繁荣的贸易创造大量商机,吸引各类移民来到。他们或经商,或从事服务业,几代之后便扎根下来,成了新的贵州人。祝圣桥始建于明洪武年间,迄今已有600多年历史,有“缅人骑象入朝”的记录。无独有偶,在《黔游日记》中,徐霞客记录了他在驿道上遇见象奴牵象的场景。这真实反映了滇湖大道成为连接起贵州与南亚、东南亚的通道。

历史留下的痕迹,让我们窥见贵州热络非凡的贸易往来。个性巍峨的山脉、四散奔流的沟壑,共同雕刻出魅力卓绝的贵州。贵州的路,把川、湘、滇、桂、粤连成一体,也打造了一条中华文明通向海洋的战略走廊。更多你不知道的贵州历史文化故事,尽在12月23日起每周六21:20由“贵州大曲”冠名播出的贵州卫视《这一站,贵州》第二季,敬请关注。

文稿:秦弘