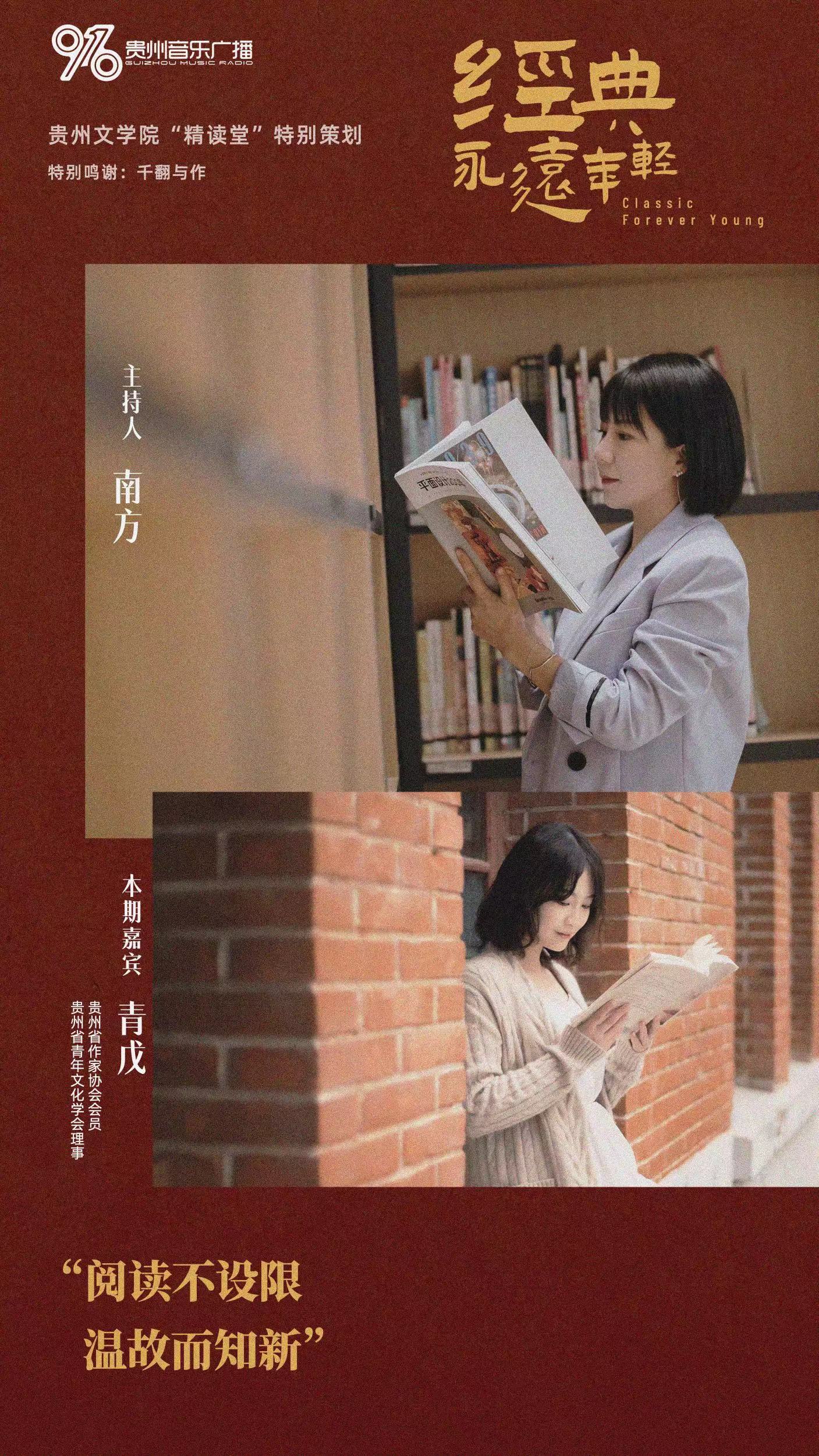

“精读堂”特别策划丨经典永远年轻——青戊X南方:阅读不设限,温故而知新

因为有书,时光便也不会老去

经典永远年轻

FM91.6贵州音乐广播 联合

贵州文学院“精读堂”特别策划

特别鸣谢:千翻与作

点击音频收听节目

本期嘉宾:青戊

贵州省作家协会会员

贵州省青年文化学会理事

青戊,本名王燕妮,女,80后;贵州省作家协会会员;贵州省青年文化学会理事。作品散见《诗歌月刊》《诗选刊》《山花》《草堂》《山西文学》《文学港》《延河》《贵州作家》《星星》等。居贵阳。

一、一本书之所以称为经典,需要具备什么条件?

1、经过长时间的实践检验,有一定公信度和典范性的。首先,我认为经典分为大众的经典和个人的经典。大众的经典产生于不同的历史背景和时代背景,是跨越不同时代,经过长时间的实践检验,有一定公信度和典范性的。然而,每个时代有每个时代需要解决的问题,不同时代背景下,人民的生活状态以及研究的重点和方向一定是不一样的,因此,这决定了大众的经典必然是会受到时代和环境背景的影响和限制的。

那么,在漫长的历史变迁中,一本书能之所以成为经典,其实时间是个最好的淘汰机制。我相信在我们所没有亲身经历过的那些漫长的时代,一定曾经出现过数量众多,像群星闪耀般的书籍的。然而由于各种原因,他们中的大多数逐渐就失去光芒了,而最终留下来的,成为了经典。我们可以把这看作一种自然淘汰的过程,能留下来的,一定都是那些顺应时代的,在时代里具有指导性和前瞻性的,是被大众所认可,有一定公信力,可以起到典范作用的。

2、其次,每个领悟和学科有自己的经典。比如我们提到儒家,儒家经典《论语》《孟子》;道家经典《老子》《庄子》是吧。不同的学科,也会有自己的经典,哲学、人类学、数学、物理学。每个领域,每个学科一定都会有自己的经典的。这种经典是带有指导性的,甚至可以说是一门学科产生和发展的根本。我们今年也开始做一些以《道德经》为主题的公益讲座,给企业讲,同时也会给幼儿园的小朋友们讲。那么《道德经》讲的到底是什么?首先,道,是指事物的特性和发展变化规律。道之在天地,叫作“道”,应在人身,就叫作“德”。它往大了讲可以涵括百家、包容万物,可以是治国之道,甚至解释宇宙的运行规律;然而往小了说,每个人的日常,日出而作,日落而归。饿了要吃饭,渴了要喝水,就是一种顺应自然的规律。而且,我发现很神奇的一点,其实很多不同学科的经典,它们有很多地方都是可以相通的。比如我和我一个学哲学的朋友,我们也曾经讨论过事物变化的规律,他用的是哲学理论,我用的道家思维,但是,经过几轮激烈的讨论,虽然还是有谁都说服不了谁的时候。但是,很奇妙的,我们得到的一些结论,是殊途同归的。虽然他的依据是可能是黑格尔,我的依据可能是《道德经》。

3、经典是因人而异,且每个人每个阶段的经典是不一样的。之前说的是大众的经典,其实每个人也会有每个人的经典,并且这个经典一定不是一成不变的,是会随着我们人生的不同阶段而发生变化的。童年,我们的经典可能会是安徒生童话、格林童话这一类的;之后由于生长环境和经历的不同,会有自己对经典的选择,并且,这种选择也可能是会随着时间的变化而发生变化的。举个例子,比如海明威的短篇小说,他是我现在的经典,但是在我更小一些的时候,最初读到海明威,他是并没有在当下时就成为我的经典的。当年我记得我读了有篇非常有名的《乞力马扎罗的雪》。它开篇就写到,有一只豹子的尸体,出现在了非洲最高的山脉乞力马扎罗雪山上,并且还提出了悬念——没有人知道为什么一只豹子会出现在海拔这么高的地方。无疑这个悬念给的非常成功,我接下来读这篇小说的整个过程都在思考这个问题。然而,读过这篇小说的朋友都知道,这头开篇出现的豹子,之后直到全文完结就再也没有出现过了。并且那个网络还不发达,信息的渠道还没有那么多,我就只能自己一个人冥思苦想。并没有觉得它是经典。因为那个阶段的我,其实还不够强大,还不够站在乞力马扎罗的雪山顶去直面那只死去的豹子。那么,因为那个阶段的我没能和一些作品达到共鸣,那些作品就不是经典了吗?不会的啊,经典依然是经典,只是人受自身发现阶段和规律的限制,暂时和一些经典没有达到相同的频率,但是,我相信,当我们达到了下一个阶段,是有可能会有和那些经典作品同频的一天的。

4、所以,我认为一本书之所以能成为经典,还有一个条件是,它是可以让人有重读的欲望和需求,并且经得起探究,能让人“温故而知新”的。

多年以后,我再次重读海明威《乞力马扎罗的雪》,再次思考那只豹子的意图,才隐隐约约捕捉到一些作者对生与死的探索,才真正的能站在雪山顶上,逐步地一点点地靠近那只死去的豹子。现在我真的非常喜欢海明威的短篇小说,它成为了我现在这个阶段的经典。并且,在这点上,很多经典作品都是有共性的,我有很多书都读了非常多遍,其中包括《山海经》,带着走了很多地方,每次想读点什么,又不知道读点什么的时候,都会把它拿出来,随便翻到一页,每次重读都会有新的感觉和不一祥的收获。所以,好的作品,它就有这样的魔力,它像一座取之不竭的矿山,真的是可以让人不断不断地去探索,去挖掘,并且还能有获得的。

二、为什么要读经典?

庄子说:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆己!”,说的是什么意思?人的生命是有限的,而知识是没有穷尽的,书是读不完的。以有限的生命去追求无穷尽的知识,最后肯定是会徒劳无功的。那么我们怎样在浩渺的书海里面找到需要去读的?去读经典。经典,它是入门,也是捷径。对于一门学科,去了解它最快的方式,当然是去读他的经典了。先宏观地去阅读经典,再选择对你有帮助的经典,最后形成自己的经典,再以一双发现的眼睛去探寻经典以外,还没有被“看到”的经典。我会觉得是一个比较科学的阅读规律。

三、哪些经典曾深深影响你?

之前也说到,我认为在个人,每个阶段都会有不同的经典。其实我的阅读是比较杂了,我小时候可能阅读的资源是没有那么丰富的,也没有那么多书可以供我读。所以,只要有字的,我基本上什么都读。我小时候我家订报纸嘛,《电视报》,一般介绍一些电影电视剧,然后有每个台的节目大概几点几点会播什么?甚至包括报纸上的广告,失物招领,我什么都读。然后,第一本影响我的书,可能一般人想都很难想到。因为我父母都是医务人员,上班都特别忙,我一个人被锁在家里,就特别无聊。于是就去家里的书柜里面读到了第一本影响我的书——《人体学基础》。现在想来,应该是我爸爸妈妈的教科书。其实它说的具体是什么,现在早就不记得了。可是,奇妙的就是,这本书里有张插图,黑白的,就画出了各个脏器的位置和名称。这是我对人体最初的了解。并且可能也是因为这本书这张图,后来我再学“十天干十二地支”,背到十天干对应人体的哪一个位置:“甲胆乙肝丙小肠,丁心戊胃己脾乡。庚是大肠辛属肺,壬系膀胱癸肾藏。三焦也向壬中寄,包络同归入癸方。”我脑海里出现的就是最初看到的那张黑白的人体剖面图。这是在学科上的。

然后,我自己也写诗。在古典诗词里面,对我影响比较深的是《诗经》。可以说是《诗经》形成了我最初的审美。就文字居然可以这么美,原来这些文字他们排列在一起,肩并肩手牵手,是有节奏的,是有声音的,是有氛围的。这是我最初和文字以及文字之美的相遇。所以很长一段时间,《诗经》都是我的经典。包括当时写作文,都会引用《诗经》的句子。什么“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”,经常出现在作文里。然后,不得不说,现在的书做的越来越好了,我经常在书店看到各种版本的《诗经》,有各种配图的,都很赏心悦目,现在我都会经常把《诗经》再找出来读一读。

然后慢慢接触到现代诗,读到《海子》,可以说是我从古典文学到现代文学的一个转化,对我的影响也是非常深的。你看我读的古典诗词,陶渊明给我描述的是:“采菊东篱下,悠然见南山。”,海子告诉我:“我有一所房子,面朝大海,春暖花开。”《诗经》里的爱情是:执子之手与子偕老。海子就说:你来人间一趟,你要看看太阳,和你的心上人,一起走在街上。当时第一次读到的感觉,真的很惊艳,就觉得,啊,原来现代诗还能这样写,真的就像是打开了新世界的大门,然后就一度很迷海子,包括同期的顾城,北岛,舒婷。但是我敲开现代诗这扇门的,确实是《海子的诗》。我记得我写的第一首现代诗诗,大概在高一的时候,就是模仿的海子。作为一个写作者,最初一定是有个让你模仿的对象的,我可能和很多80后一样,最初写诗的模仿对象就是海子!

然后之后也是到了人生新的阶段,开始读到很多小说。因为其实我是理科生,是没有受过专业的文学教育的,我的阅读是非常随意且不系统的。这个阶段我离开贵州,去了郑州求学。然后,我有机会第一次接触到了话剧和舞台剧。我个人是偏爱小剧场多过电影的。然后就迷上了读各种剧本,包括赖声川啊,廖一梅啊。其中对我影响非常深的一部,我看了非常多遍,是廖一梅的《恋爱的犀牛》。这本被誉“永远的爱情圣经”的剧本,对我的影响真的也非常大。我当时几乎可以把其中很多片段背下来,然后一个人躲在没人的角落,自我沉浸般的念剧中人物的台词。“你是不同的,惟一的,柔软的,干净的,天空一样的,我的明明。你是我温暖的手套,冰冷的啤酒,带着阳光味道的衬衫,日复一日的梦想。”并且,很重要的一点是,《恋爱的犀牛》让我第一次产生了要自己写一个故事的冲动。我觉得这其实也是经典作品对人的激发性。它最先让我起了这个念头,我想,我需要,我有这个冲动去进行创作和创造,这点是非常难得且重要的。

之后,也被很多其他的经典影响过,包括村上春树的《挪威的森林》、张爱玲、海明威……但是都是似乎都是阶段性的影响,不像之前这几次是转折性的了。

四、推荐一本经典书籍。

其实好的书,经典的书真的非常多,我脑子里也出现了非常多的书单。但是如果只推荐一本的话,我一定会推荐《山海经》。《山海经》真的不可不谓是一本“奇书”。就我自身的阅读体验,我觉得它是不受读者的年龄段和阅读经验所限制的。你在不同的年龄,不同的阅读阶段,你都能在《山海经》里读到符合你当前阶段的东西,并且都能得到受益。具体一点说,我还是个孩子的时候,初次读《山海经》,读的插图版,我那时候读到的是神秘的神话故事,比如我们现在耳熟能详的女娲补天,精卫填海,大禹治水。然后,几年后再读,我发现原来它和我小时候读的不一样了,原来它不仅仅是一本关于神话故事的书,因为我在里面又看到了山川海河,以及其上的奇珍异兽,比如九尾狐、烛龙,《南山经》篇还描述了传说中的凤凰。再深入阅读,我又发现它不仅是一本关于奇珍异兽的书。它更是一本地理志,它甚至详细描述了不同方位的每个山头,它的特产是什么,有什么神奇的植物,又有什么什么神奇的矿产,有什么异兽,有没有毒,能不能吃,吃了有什么功效。慢慢的,你的脑子会开始绘制一个地图,并且每读一次《山海经》,你脑海里的地图就会扩展一分,并且你甚至会觉得这种扩展可以是无穷无尽。我们生活的地方可能是很小的,我们能去到的地方也可能是很少的。但是肉体到不了的地方,《山海经》带你去,它给你构建了一个无限的宇宙。在阅读的时候,对每个人都是公平的,它能让我们在有限的生活里,看到了无限的可能。所有我认为,我们不管是什么年龄层,处在什么样的人生阶段,都要对我们生活的世界充满想象力和探索力。除了我们眼前能看到的一小片地方,在我们看不见的地方,也许还有很多奇妙的事物是与我们同在。很多年以前,可能人类还没出现的时候,它们就已经存在了,可能现在也依然存在。那么会不会有那么一天,我们会和那些书本里的事物,再次相遇呢?所以,我推荐《山海经》,因为它真的常读常新,只要你愿意去探索,你会发现它真的是包罗万象,并且无论是小孩,青年,老人,任何人去读都是非常适宜的。

五、我们应该如何阅读?

我自己是个写作者,最初写诗歌,现在主要写小说,所以我自己的阅读是非常杂的。在我个人的经验:

1、首先,我觉得阅读不要设限。我觉得读书是非常私人的事,但凡你认识汉字,你就可以读书。我知道现在阅读有很奇怪的鄙视链,但我认为阅读是不能被分为三六九等的。这点我自身都很深有感触,我的阅读是很杂的。也读网络文学,并且非常喜欢一本网络文学叫《盗墓笔记》。我曾经抱着分享的态度和一些老师吧,分享过,结果对方给我的反馈是,你怎么会读这种“闲书”。其实这也让我一度挺迷茫的,觉得这样是不是真的不对,我是不是真的在浪费时间。但是,后来我渐渐觉得,其实这是很顺应人性的事情。你生活在这样的环境里,经过这样的阶段,试问:谁的童年不喜欢童话?谁的青年不喜欢武侠和言情?谁在某个阶段不曾对探险和玄幻动过心?人天生有好奇心和探索心,我觉得不要设限,想读什么就去读,喜欢《盗墓笔记》也没什么好丢人的。读书的载体也没有那么重要,不管是纸质书还是电子书,喜欢读书的人怎么都能读。时间会以淘汰的方式留下经典,其实你自己也会。人不会一直在原地停留的,随着你读过越来越多的书,你积累了越来越多的只是,你的阅历在增加,你的高度在提升,其实你一定会自己筛选出属于你自己的经典的。所以,不要过早的给自己的阅读设限。

2、经典要读,但不要“硬读”。什么意思,就是我们去读经典,但是不要非得去求那个果。因为有些经典其实是有一定门槛的。在你的经历和认知还没达到一定高度的时候,是很有可能被这个“槛”拦在门外的。举个例子,有一本非常经典的意识流的代表作,普鲁斯特的《追忆似水年华》。应该大家都知道吧,非常经典,老师和身边的长辈都说它是经典,我也知道它非常经典。于是,我应该是初中,忘了是初几的某个暑假,第一次读了普鲁斯特的《追忆似水年华》。结果?结果当然是:没有读懂!那没有读懂怎么办?当时我采取的方式是:读不懂,硬读!我记得特别清楚,夏天特别热,我去图书馆借这套书,书架上整整七大卷,每卷都特别厚。但是图书馆是不让一次借完,好像是一次只能借两本。就现在回忆起来非常感谢图书馆没让我一次把七本借完。事实证明就我借回去的这两本,整个暑假我都没有读完。我始终记得这部书它的第一部名字叫《在斯万家那边》,因为我就停在了第一本。这部书给我的感觉就是全是非常长且繁复的长句子,然后,心理描写。并且人物众多,很难记得住。于是用了最笨的方法,用纸记录出现的人物、人物关系和大概发生的事情。然而,断断续续尝试了几次,结果依然是:没有读懂。为什么?因为那个时候的我还配不上这部书,我还没有那个高度。但是,我读不懂丝毫不会影响这本书它依然是个经典,因为,我对它还是有想要去阅读的欲望和需求。只是,可能不是现在,而是在以后的某一个阶段,我相信到了那个阶段,我是能和它达到一定共鸣的。所以,拿到一个经典,暂时读不了,没关系,不要以有涯随无涯,书是读不完的,经典是一直在的。不要着急,不过是时间未到而已。

3、养成阅读的意识和习惯远比怎么进行碎片化阅读重要。其实碎片化在今天的社会背景和环境里面已经是种常态了,不仅仅体现在阅读上。我们缺的不是碎片化的时间,我们缺的是怎么合理分配利用碎片化的时间。这样的时间其实是很多的。每天的等车时间,坐车时间,“马桶时间”,饭后到睡前的一段时间。这些时间加起来其实已经不少了,我自身的阅读也是在这样的时间里面完成的。所以,我认为说没有时间其实有一些借口的成分的,时间是有的,只是你有没有那个要进行阅读的意识和习惯。打开手机,刷刷某音,刷刷某博,打把王者,一天就过去了。因为在快节奏的生活中,这些都是很即时的娱乐。而读书,相对来说不一定都是放松的,至少在这些娱乐活动里它不是有非常大的娱乐效应的,所以,选择读书可能意味着可能我们是要放弃一些及时的娱乐和享乐的。其实我也会刷某因,也会刷微博,因为要了解每天正在发生的事情。我的习惯是,一天早、中、晚三次,花几分钟看看热搜榜,看看新闻,然后,可以了,手机可以收起来了。因为现在大数据真的很厉害,“猜你喜欢”,给你推荐的真的都很精准,只要没控制住一点进去,这一天可能就过去了。所以在我看来,你拿出手机,还是拿起书本?你有没有阅读的意识和习惯是更重要的事情。

(本文图片均由受访嘉宾提供并授权使用)