打滑挞——中国古代滑雪运动

体育对现代人来说,早已不只是“活动一下”的意义。在北京冬奥会赛场上,许多日常生活中鲜少见到、更难以参与的项目走入大众视野。这些或追求速度、或崇尚技巧的冰雪运动,唤起了疫情以来久违的运动热情,更打开了我们对体育项目的好奇——原来,有些运动竟然还能这么玩。接下来,你将在本文中认识一项古老的游戏“打滑挞”,它不仅让人感叹还能这么玩,更让人惊讶,原来早在几百年前,每年经历冰冻季节的北方人就已经把冰雪玩出了花。

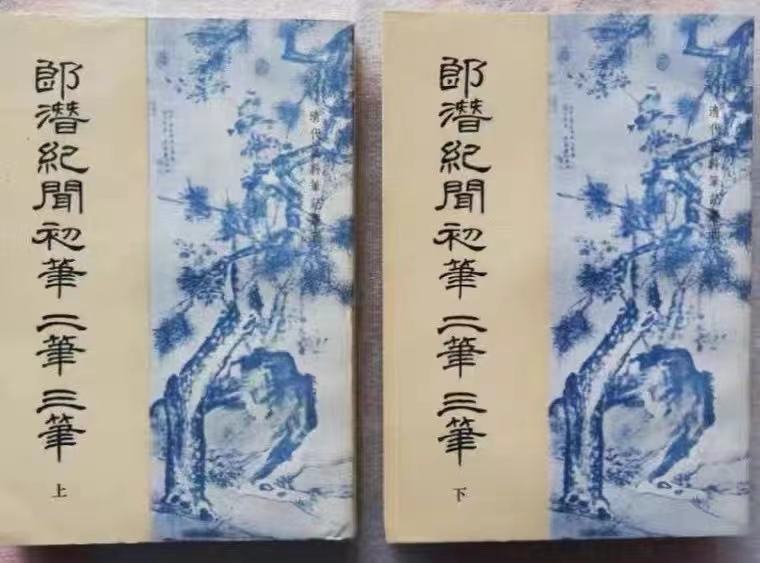

“打滑挞”来自东北地区明清时期方言,意思与现在的“打出溜儿滑”相近。但它可不是一般在平地上的出溜滑。晚清进士陈康祺在他的笔记《郎潜纪闻》中曾详细描述他在禁中见到这项游戏的过程,“先汲水浇成冰山,高三四丈,莹滑无比。使勇健者着带毛猪皮履,其滑更甚,从顶上一直挺立而下。以到地不仆者为胜。”

清 陈康祺 《郎潜纪闻》

清 陈康祺 《郎潜纪闻》

根据陈康祺的描述,人工浇水冻成冰山,制造一个陡坡,游戏便有了场地。由此可以推测,乾隆朝举行禁中冰嬉时推行起来的“打滑挞”,可能与来自东北地区的满族人原本擅长在山林间活动有关。这样的游戏场地即便离开山林,依然算是容易获得,这也为它的流行打下基础。这座人工冰斜坡有多高呢?清代的一丈,约相当于现在的3.1米,“高三四丈”即9至12米多。以上限来看,这个斜坡相当于现在普通居民楼4层左右的高度。

冬奥项目自由式滑雪空中技巧的运动员出发后,首先以站立姿态经过坡度为25度、长度70米左右的助滑区。如此算来,该项目的出发高度是现代滑雪项目中最接近“打滑挞”的了。

冬奥项目自由式滑雪空中技巧的运动员出发后,首先以站立姿态经过坡度为25度、长度70米左右的助滑区。如此算来,该项目的出发高度是现代滑雪项目中最接近“打滑挞”的了。

有了斜坡,自然要比拼怎么滑下来。坐在皮垫上滑下来是最简单的方式,这与如今我国北方地区冰雪季时大量出现的冰雕滑梯玩法相似,容易上手、体验安全。但是,清代的勇士们显然不满足于此。在国力鼎盛的乾隆朝,八旗子弟玩起“滑挞”,追求站立着滑下光滑的冰斜坡。除了有一定摩擦力、又能帮助滑行的带毛猪皮做成的鞋,滑行者只能依靠自身平衡力来完成动作。谁能站着滑到底而不摔倒,谁就算赢得游戏。

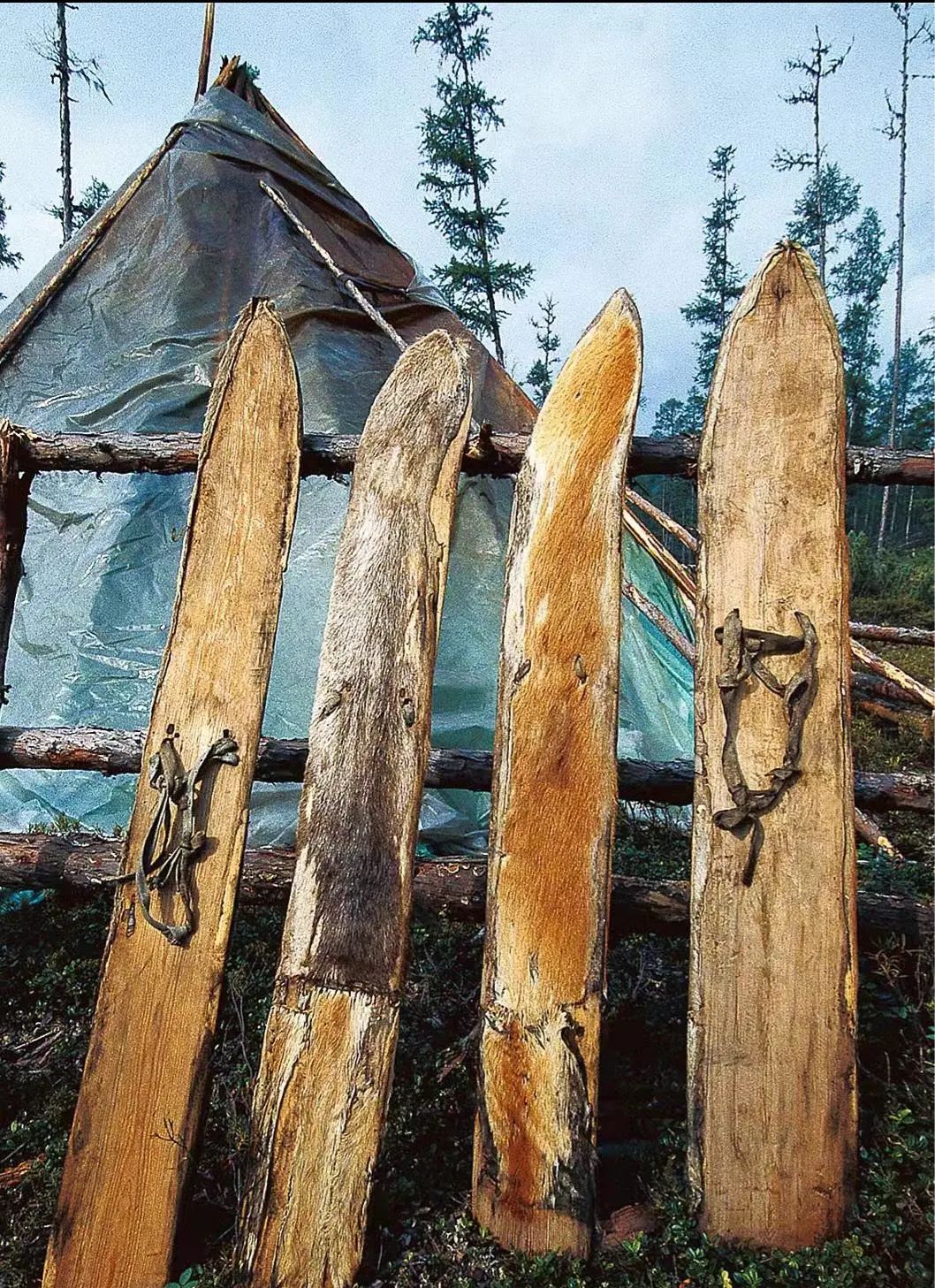

新疆阿勒泰地区的毛皮滑雪板

新疆阿勒泰地区的毛皮滑雪板

在使用动物毛皮制作滑行用具这一点上,清代皇家和远在西北边陲的阿勒泰人达成了一致,都在利用动物皮毛本身的方向助滑。上坡时,逆茬的毛能帮助滑行者增加阻力,辅助蹬腿上坡;下坡时毛的方向则正好能为滑行者提供助力,加快速度。只不过,“打滑挞”所用的皮毛面积较小,辅助作用有限,更多的还要靠滑行者本人的平衡技巧。

冬奥项目跳台滑雪的运动员在出发后要压低身体助滑,降低风阻对速度的影响。在借助工具追求速度这一点上,与“打滑挞”非常相似。

冬奥项目跳台滑雪的运动员在出发后要压低身体助滑,降低风阻对速度的影响。在借助工具追求速度这一点上,与“打滑挞”非常相似。

到这里,我们已经能够概括出“打滑挞”的特点:以光滑斜向冰面作为场地,参赛者穿着动物皮毛做成的鞋,站立滑向地面,以不扑倒为赢。可见,“打滑挞”重在比拼平衡能力。以此类比,现代冰雪运动中与其最接近的并非某个单项,而是大跳台和空中技巧项目的出发助滑阶段。

冬奥项目自由式滑雪大跳台,中国运动员谷爱凌出发。从相当于17层楼高的地方滑下,获得在跳台上多周翻腾的速度和动力。大跳台堪称“打滑挞”在高度和复杂程度上的升级版。

冬奥项目自由式滑雪大跳台,中国运动员谷爱凌出发。从相当于17层楼高的地方滑下,获得在跳台上多周翻腾的速度和动力。大跳台堪称“打滑挞”在高度和复杂程度上的升级版。

无论是单板滑雪大跳台、自由式滑雪大跳台还是被称为“雪上体操”的中国队王牌项目自由式滑雪空中技巧,出发助滑阶段几乎与这三个特点完全一致。说是几乎,唯一的显著区别便是脚下的动物毛皮已经变成了尺寸各异的雪板。人类利用不同工具帮助滑行的高度逐渐提升,距离越来越远,踏着云朵向追逐勇气与技巧之巅进发。

(来源:新华网客户端-故宫正青春)