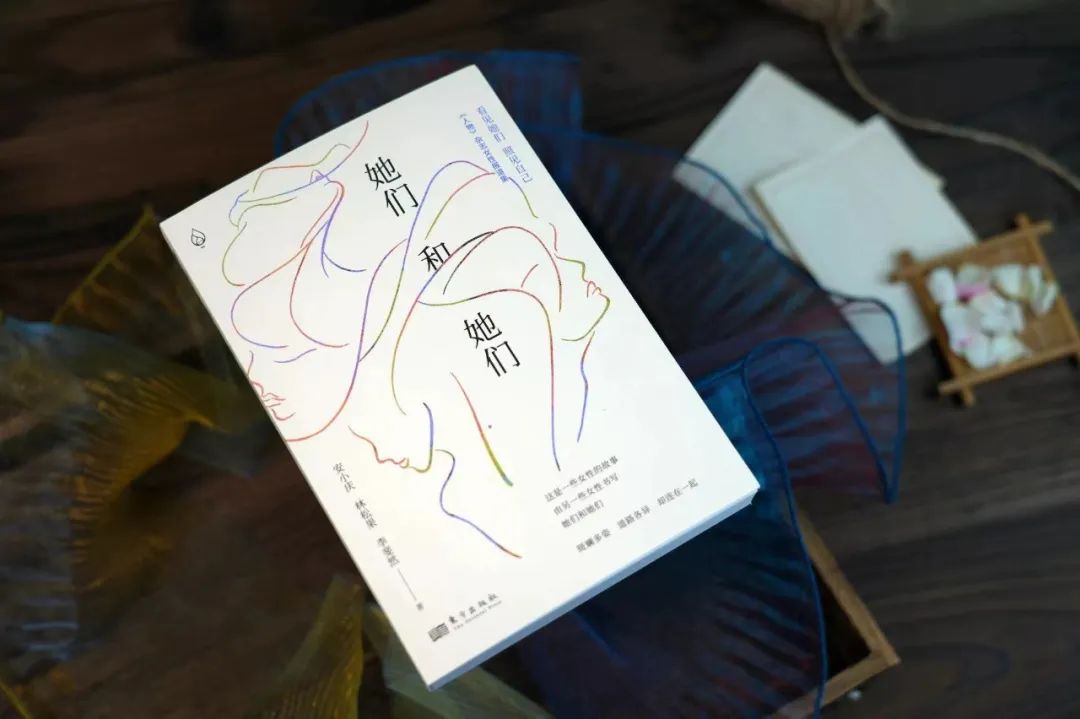

思享空间·好书纪|《她们和她们》

《她们和她们》是《人物》第一本女性报道合集,收录了9篇直击人心的女性故事,包括《平原上的娜拉》《在长丰,女性向前一步》《张弥曼:只属于极少数人的夜晚》等广为流传的报道,并进行了重新修订。

这些女性年纪不一,个性迥然,生活在不同的地方,从事各种各样的工作。她们都曾拥有希望与梦想,也曾遭遇困顿与打击,承受着身体的疼痛与精神的迷惘。不过最重要的是,她们都在努力尝试面对自己,忠于自己,成为自己。

《她们和她们》特别之处在于,不仅汇集了三位作者各自的代表作,也收录了她们情感与理智交融的长篇自述。安小庆、林松果、李斐然三位作者,每个人都用上万字的篇幅,诚恳地分享了自己身为女性在成长历程中的困惑与觉醒,以及作为创作者对写作本身的思考。

如同一位网友所言:我们不仅仅满足于阅读女性故事,更渴望阅读和理解书写女性故事的女性作者她的故事。梳理女作者和她的书写对象、故事中的人和阅读故事的我、女作者和女读者之间层层交织、错综复杂的链接。

安小庆的故事,简直像是一则寓言。大山里的彝族女孩,在少女时代偶然看到了《半边天》张越采访刘小样的节目。“平原上的她,对远方世界的向往,为何和群山包围中的我一模一样?”她接到了刘小样的讯息。她知道,自己原来不是一个人。20 年后,她找到了隐身在平原深处庭院里的刘小样,续写了她的故事 ——《平原上的娜拉》。

我始终相信,这世上多一个女性主义者,就多一份自由的保障。这几年来,在重复的愤怒、书写和表达之外,我仍为很多人感到遗憾。生而为人的一生,其实极为难得。但如果一个人终其一生,都无法真正正视、理解、共情另一半人类,那此生不是太可惜了吗?这样的个体,恐怕连自身也无法真正理解——这实在是太遗憾了。

——安小庆《一艘自己的涉渡之舟》

林松果是三位作者中最年轻的一位。《在长丰,女性向前一步》是她第一次完整地讲述一个关于性别的故事,“当新的看世界的眼光出现之后,很自然地,它会改变我对选题的审美和趣味。”后来,她去写了宋小女的故事——一个为自己前夫的冤案四处奔走的女人。在漳州东山岛的海边,四下无人,宋小女把自己的裙子拉上去,给她看肚子上的手术伤疤。那一刻,海边不再有报道者和报道对象,而是两个女性之间毫无保留的信任和抚慰。

我想那是一个决定性时刻,让我从真正意义上挣脱了原来那种统治过我的单一的家国叙事和男性视角,找到一个属于女性也属于我自己的声音——不考虑太多,而是写出那些更丰富和更广阔的、不被注意的女性故事。这两种叙事不矛盾,不分上下,它们是可以共存的。

——林松果《从零开始的女性主义》

李斐然是编辑部里最喜欢写科学报道的一位作者,在约访时常常被误认为是男性。某次和一位社会学家在邮件沟通时,对方总称呼她为斐然兄。当时她以为这只是对方的语言习惯,直到第一次见面,对方露出了诧异的神情:你怎么是女的?她至今还记得当时对方一直遗憾地摇头,说了三个字:可惜了。

这样的经历也影响了她的写作,她努力用作品来反驳这种日常偏见。在写张弥曼的时候,李斐然希望让女性科学家回归“人”的视角,让张弥曼作为科学家完全立住,让任何人都无法对她笔下的女性说出“可惜了”这三个字。

十年间,我的写作一直在变,改变体例、改变叙事、改变主题,甚至改变了语言风格。然而,在写作深处,我的目标不变,我希望文字能够帮助一个人抵达另一个人,从一个采访对象抵达一个读者,让两个原本很难相见的人看到彼此,让理解发生,哪怕只是短暂存在,希望文字的存在能让共鸣成为可能。这也是写作留给我的希望——改变是可以发生的,从一个小零件开始。

——李斐然《旁观者的谜》

娓娓道来中的张力,平实默契间的低吟。女性笔下的女性,你的素描,我的心影。

——戴锦华(学者)

文本参考:人物