抗联英雄谱:东北抗日联军第一军二师师长 曹国安

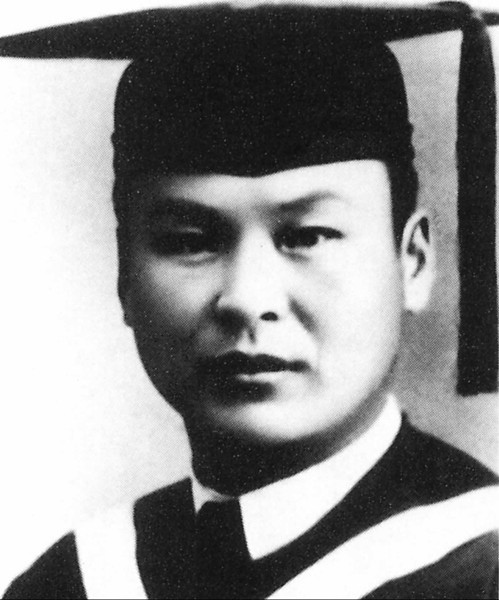

曹国安

曹国安

曹国安,原名于德俊,1900年12月17日出生于吉林省永吉县一户农民家庭。他幼年丧母,在姐姐的照料下长大,因家庭困难,直到13岁时才到私塾里读书。1919年,曹国安到吉林省立第一师范学校就读,1925年考入山东军政大学,1928年到北平毓文学院插班学习。在校读书期间,正是五四运动以后全国掀起反帝反封建的浪潮,曹国安受到进步思想的影响,经常阅读《向导》《新青年》等进步书刊,他很快地接受了马列主义,并积极投身到革命运动中。1930年,他从毓文学院毕业后,曾化名于学韬去绥远军任参谋长,因谋划率部起义而被反动当局特务监视,被迫又潜回北平。

九一八事变爆发后,曹国安组织北平大学生走向街头进行演讲,张贴标语,散发传单,参加反日集会,举行示威游行。10月,他参加北平学生赴南京请愿代表团,呼吁南京政府实施“停止内战,一致抗日”“恢复东北主权”的主张,遭到国民党反动政府残酷镇压。同年,他光荣加入中国共产党,1932年冬被党组织派遣返回东北从事兵运工作。1933年,他与宋铁岩、张瑞麟等打入伪吉林省铁道警备第五旅十四团迫击炮连,成功领导全连官兵武装起义,后编入杨靖宇领导的中国工农红军第三十二军南满游击队迫击炮大队,曹国安任大队长,从此跟随杨靖宇转战南满地区,战斗在武装抗日斗争的最前线。

一军二师师长曹国安与一军政治部主任宋铁岩合影

一军二师师长曹国安与一军政治部主任宋铁岩合影

为适应抗日斗争形势迅速发展的需要,南满游击队于1933年9月18日扩编为东北人民革命军第一军独立师,下设一、三两个团,曹国安任三团政委。独立师的建立,引起了日伪军的恐慌,开始对独立师进行大规模的“讨伐”。在敌强我弱力量悬殊的情况下,为了减少损失,有力地打击敌人,党组织决定留下一团和少年营坚持游击区反“围剿”斗争,师部和三团南渡辉发江开辟新的游击区,联合江南抗日武装共同战斗。

1934年春,曹国安率三团百余人进入通化、临江地区迂回穿插,寻机歼敌。三团将士6月袭击临江六道沟伪警察署,8月伏击山城镇到通化公路的日军汽车队,9月远征桓仁山区,给敌人以沉重打击,增强了抗日军民的胜利信心,壮大了我党领导的抗日队伍的阵容和声威。在一次次战斗中,三团锻炼成为一支作战勇猛、坚韧顽强的生力军,曹国安也在战斗中成长为一名能率兵冲锋、独当一面的优秀指挥员。

1934年11月7日,东北人民革命军第一军正式成立,下辖两个师,曹国安任二师师长兼政委,率二师部队以濛江(今靖宇县)为后方根据地,主要活动在磐石、双阳、西安(今辽源)、海龙、伊通、东丰、永吉、桦甸等广大地区,牵制大量敌军,有力地声援军部和一师完成南下开辟游击区的军事任务。1935年3月,曹国安率二师向东满地区活动,在桦甸和抚松一带与南满第一游击大队、第二游击大队成立共同指挥部。三支队伍密切配合协同作战,取得了攻打夹皮沟煤矿、袭击老金厂金矿、收缴二道溜河反动地主武装等一系列战斗的胜利。

东北抗日联军第一路军部分指战员

东北抗日联军第一路军部分指战员

1936年6月末,东北人民革命军第一军正式改编为东北抗日联军第一军。军部下辖教导团和3个师,曹国安任二师师长兼政委。改编之后,曹国安率二师活动于抚松、临江、长白等地,与第二军的四师、六师互为犄角,配合作战,打开了长白山麓、鸭绿江边抗日武装斗争的大好局面。1936年12月8日,曹国安率二师部队在长白县十三道沟设伏,击毙尾随而至的伪靖安军数十人。之后,第一军第二师同第二军第四、第六师在临江县七道沟会合,经第一路军总政治部主任魏拯民与各师师长共同决定,在临江县七道沟设伏,继续打击敌追兵。21日,200余名伪靖安军和临江县伪治安队到达伏击地点,曹国安见敌强我弱,便在靠近七道沟的江边道甩湾处险要地势设伏。战斗打响后,敌人依仗人多,从正面强攻,遭到抗联战士顽强反击受损后,便派小股敌人从背面打冷枪。曹国安背部中弹,倒下去后又捂着胸口坐起来,命令道:“调过一挺机枪,狠打背后串上来的敌人!”战斗结束后,曹国安因流血过多壮烈殉国,时年36岁。