思享空间·叙谈录|木头的可能性

中国的古建筑已经成为一个象征,任何人都能轻而易举地分清中式建筑和欧式建筑,传统建筑和现代建筑的区别。它着实太具特色,以至于和欧式的哥特式教堂、现代的钢筋水泥建筑成为泾渭分明的两个世界。一看到雕梁画栋、飞檐挂月、黑瓦白墙,便能想到中国,及其蕴含的厚重文化。

中式建筑到底是什么呢?恐怕很难用一两句话说清楚。在外观上,它有种种独特的零部件,窗棂、卷帘、斗拱、瓦片、凭栏,翼展的屋顶,崇厚的阶基,形态各异而又带着文人的逸趣。就在内部结构上,中国匠人惯用木料,以立柱和梁枋的牵制来稳定整间房屋,与欧洲的石质建筑殊不相似。

远古时代,先祖们还没有高超的技术,只能顺应自然、简单居住。他们或是像《周易》所说的“上古穴居而野处”,寻个天然洞穴,只求不风餐露宿即可;或是像《墨子》中那样“陵阜而居,穴而处下”,一半房屋露出地面,一半深入地层,既能防止野兽侵袭,也能冬暖夏凉。南方地区苦于水患,就设置木桩,使房屋高出地面,洪水来临时就不会淹湿地板,也不会遭到鳄鱼的攻击了。

渐渐地,先民的技艺更高了,生活品位也上去了。商末周初的时候,商纣王和周武王已经有能力广做宫室,从考古发现来看,当时已经有了规模宏大的阶基,及行列整齐的立柱。天子都城已有了方形的结构,布局也和后世的“分座建筑组合成一院”的形态相似。至春秋战国,又有了亭榭园圃,诸侯王竞相制造高高的宫台,作为他们王权的象征以及炫耀的资本。这些都为秦汉时期的大规模建造埋了伏笔。

秦始皇称帝之后,就开始嫌弃宫殿狭小,配不上自己辽阔的疆土和崇高的王权,于是便开始新一轮的大造宫殿。有文献记载,咸阳城二百里内,有宫殿二百七十座,阿房宫的各处宫殿都有相接的复道和甬道,光前殿就可以塞得下上万人。不过这座宫殿是否建造完成,已成了悬案,只知道它们被项羽一把火烧了干净。

继之而起的汉朝也不能免俗,虽然刘邦对宫殿规制并不太在意,但仍然出于皇权考虑,修筑了长安城。汉代的建筑已经为后世定了规制。斗拱已经大量出现于汉墓,其结构还较为简单;雕饰绘画等装饰也遍布墓葬墙壁之上。汉代最有名气的是瓦当:古建筑屋檐上一排排圆筒形的物体是筒瓦;塞在筒瓦前面的,便是瓦当,能够保护屋檐边沿,且利于泄水。瓦当上刻着动物、植物、吉祥文字,或是青龙、白虎、朱雀、玄武之类的神兽。甘泉宫上的瓦当则刻着金乌,象征着太阳。

隋唐时期,殿堂、楼阁、斗拱都有进步之处,集大成者就是长安和洛阳的城市建设。其设计布局颇具章法,宫殿、官署、民居、东西市场各有分区,全城街道横竖交叠成棋盘形,整齐划一。桥梁的建造也颇为精巧,最有名的要数赵州桥了,五十多米的桥身全用石头铸成,四个桥洞既可减轻水流的冲击又能节省石料,桥面上则刻着条条游龙,不愧为技术和艺术的结合品。

宋代的时候,《营造法式》的出现代表着建筑史上了一个新台阶。北宋官方将这本书作为建筑建造的规范,书中系统总结了各种殿堂、厅堂、余屋的制作范式。至明清年间,文人工匠融汇建筑部件和文人意趣,创建了牌楼、园林,以及紫禁城、圆明园这样的集群性作品。

可惜的是,许多文化遗产都在历次战乱中损毁,中国古建筑慢慢退出了舞台,成为一种久远的记忆和文化象征。不知道,创造千年辉煌的中国古建筑美学,是否还能在新时代浴火重生呢?

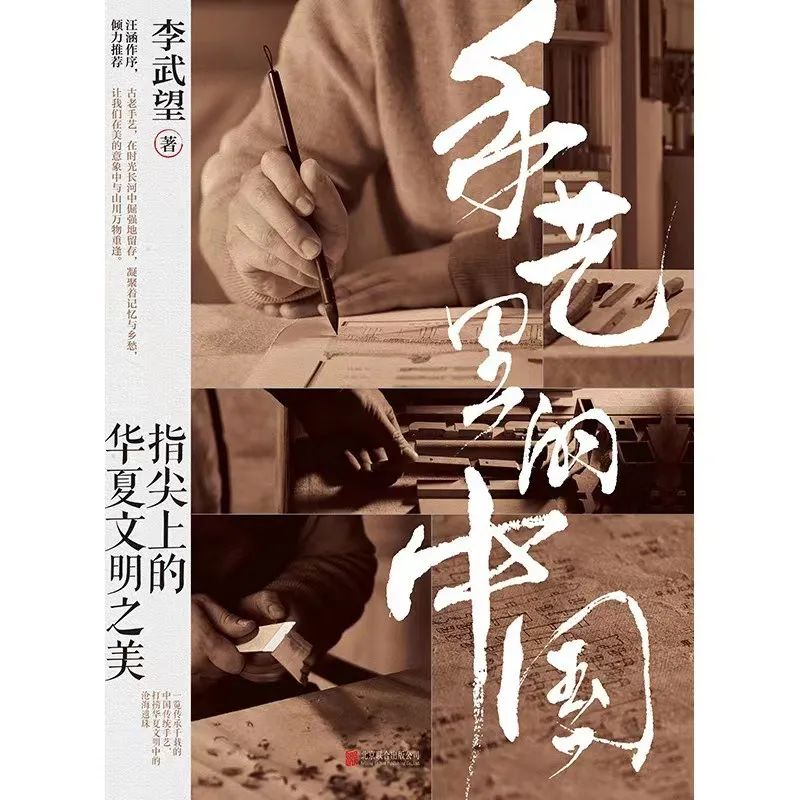

本文节选自《手艺里的中国》一书。手艺,凝聚着中华文明与先人智慧,于世代相传中,塑造华夏子孙特有的文化素养和民族气质。制瓷、剪纸、竹编、木雕……这些承载着千百年历史与情感的手艺,是中国人对绵延数千年文化的自信,反映着中国人与古为新的生存智慧和生命力。

本书将带领大家走进历史长廊,用手艺描摹中国,寻访指尖上的华夏文明之美。你将会从105件文物瑰宝中,穿过22种古老手艺的历史记忆;了解150余道工序细节,读懂中国传统文化的美学精髓和终极浪漫;体悟24位匠人的守艺人生,感受独属于中国人的精神内核与处世哲学。手艺里的中国,质朴、坚韧、广博、灵性,有着无穷的生命张力。

文本参考:贝书单