【领读者】张大羽、汪梦露:绘画让她回归

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

本期主题:绘画让她回归

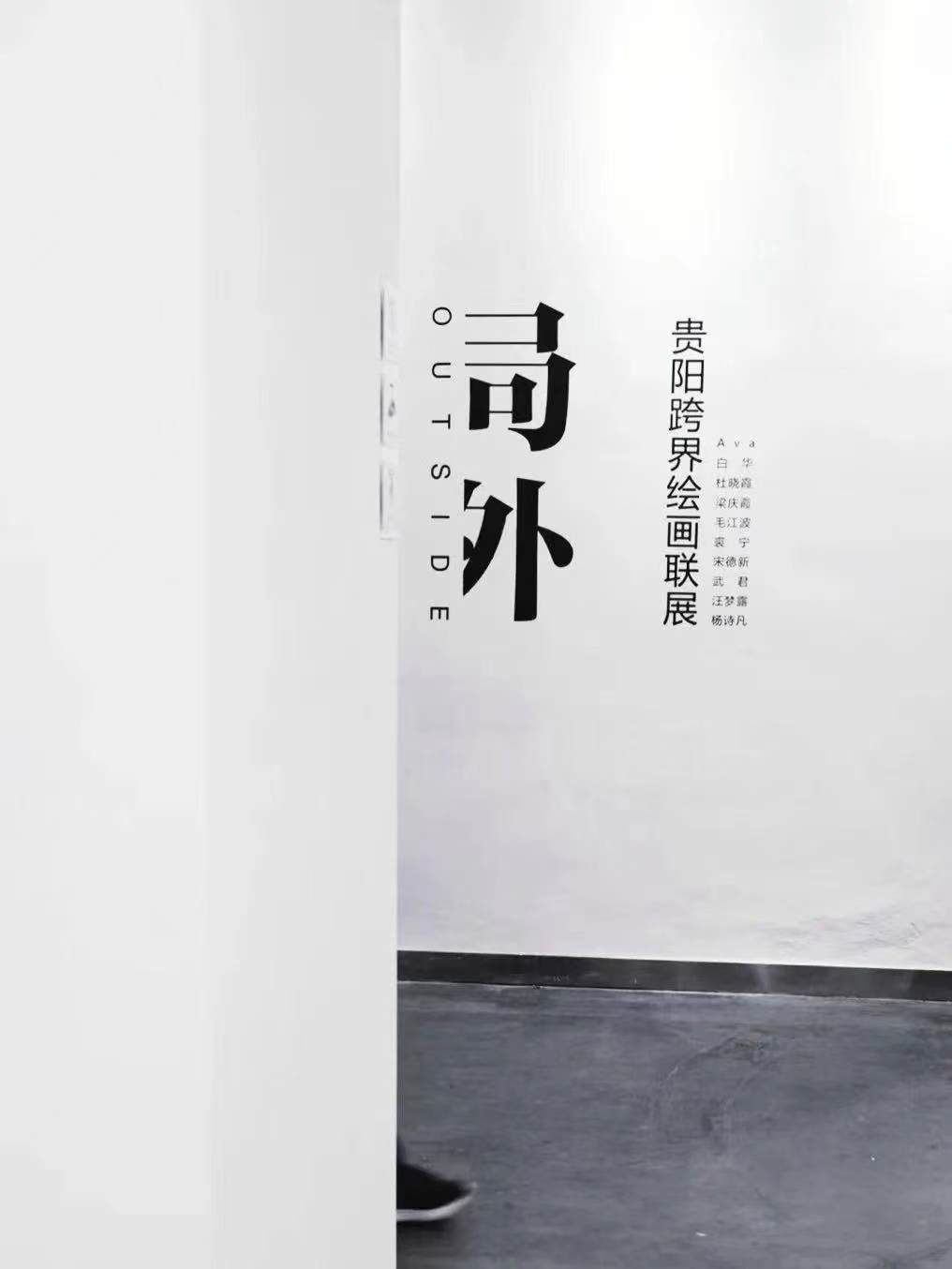

一场非专业绘画创作者的艺术展在贵阳拉开帷幕

《局外——贵阳跨界绘画联展》

在点当代美术馆展出

律师、教师、厨师、自由职业者

10位参展人,不同职业,不同年纪

却对艺术有同样的热爱

本期领读者

张大羽 艺术家、本次展览策展人

汪梦露 参展创作者

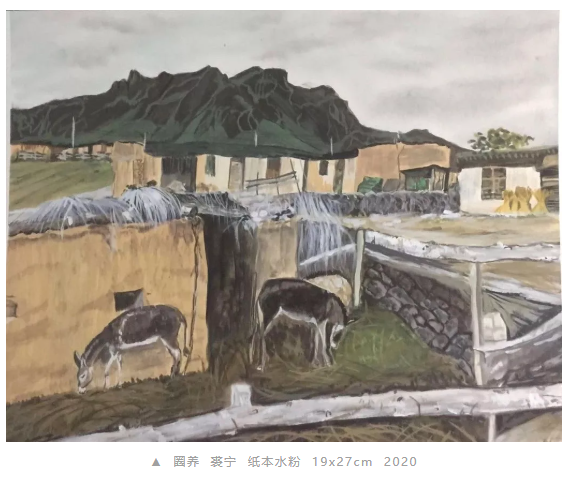

点当代美术馆自成立以来的第二场展《局外——贵阳跨界绘画联展》,于7月25日开幕。本次展览共邀请来自贵阳本地的10位绘画创作者参展,展出70余件不同风格与材质的作品。

局外的绘画:边界 认同 离群之光

张大羽

这是一个“普通人”的展览,公务员、律师、国企员工、创业者、教师、自由职业者,参展者们既不是艺术专业毕业,从事的职业也与艺术无关,既跨专业又跨行业。贵阳本地这一创作群体及其绘画实践,无法用“原生艺术”、“素人艺术”等现有概念来准确定义和描述(尽管有较多交集),暂且以“跨界”一词来指代。

贵阳跨界群体的绘画,呈现出几种不同趋向:以原生艺术的方式展开工作;追寻学院绘画;自觉的主动选择个人化的方向与方式,进入到艺术系统中来。将本地跨界创作群体的基本面貌与创作状态以样本和切片的方式呈现出来,是这次展览的意图与动机。

原生艺术、素人艺术等概念,自1947年艺术家杜布菲提出Art Brut(涩艺术)之后,其定义与范畴便持续不断的处于变动、质疑和争议之中,时至今日仍然如此。如何称呼这一族群及其艺术并不重要,值得讨论的是在全球视野下该群体的艺术与所谓“主流”艺术之间的交集与边界。不再清晰的边界正在变得松动与含混,依据创作者身份、学科背景及艺术品本身愈发难以判定。模糊的边界地带中仍可用于辨识的界限之一,在于“局外”群体的创作动机:没有策略、非功利性、不会预设“观众视角”、近于本能,一种成年人的涂绘之戏。

他们的创作热情从何而来?绘画对于他们的意义何在,表达、寄情、疗愈?创作行为与日常经验有着何种的关联性?专业艺术群体对局外艺术拥有足够的好奇、适度的包容和挑剔的认同。他们通常认为,局外艺术的价值在于原生性、纯粹性和差异性,这是前者将审美取向与价值判断强行投射在局外艺术之上的一厢情愿式的浪漫假设,局外创作群体有他们自己的判断。

……

展览《局外》,对于乐于分享和交流的参展者,希望可以提供一次契机;对于在绘画世界自享其乐的参展者,也希望没有打扰到他们的清净。

有的东西是天生的。没有为什么。

绘画应该是人的天赋,每个人的,就像任何人都会去说话一样。只是很多人早早丧失了这个天赋,或者说主动关上了这扇门。

参展创作者汪梦露记得那个时候很小,有一次把自己关在房间,安安静静地拿出铅笔,画了自己,不知出于什么原因,那副画格外生硬,怎么都不像属于小孩应有的天马行空之笔,为此汪梦露很难过,她不希望画成这样。直到今天,即使她持续画画,这种生硬并没有扭转。有时候她也会很怀疑自己,但与之相反,汪梦露又看得见自己的一点点优势。她喜爱艺术,她能看见它。

汪梦露高中时朋友在黑板上办黑板报,叫她一起帮忙,拿起粉笔,画起了几根线条,她不会也不想画那些它们办板报时常画的。于是,她在画飘动的线条,心里洋溢出烟和气,汪梦露大概想描述一种意境。而实际上,汪梦露从未有过对绘画无比清晰的热爱,一切在懵懵懂懂中自然发生。

相比绘画,汪梦露真正享受的应该是沉浸在艺术里的状态——不太好描述清楚的一种状态。当失去这种状态,绘画变得较为苍白。

但几乎不可能永远沉浸在这种状态中,像山岚一样,它偶尔出现。

本期【领读者】:张大羽、汪梦露:绘画让她回归。

(本文部分图片,由受访嘉宾本人提供授权)