周思明:用一生的奉献,谱写一曲千古绝唱——评广播剧《党和人民的骆驼》

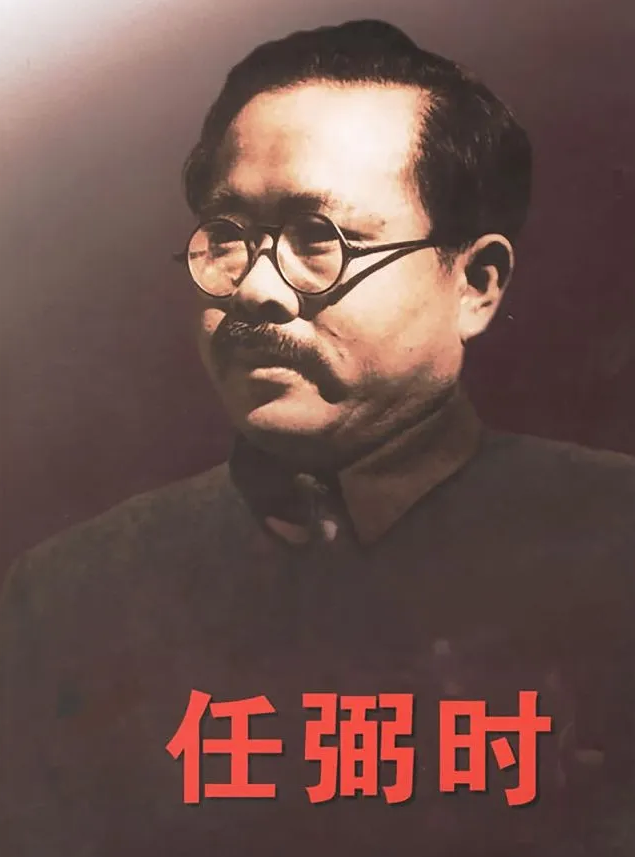

在茫茫大漠之中,顶风冒雪、日晒雨淋、忍饥耐渴、砥砺前行,骆驼的形象着实令人钦敬!人们时常赞美耕牛,殊不知骆驼比耕牛更坚毅、更忠诚、更勤奋,更能吃苦,更能负重,因而有着“沙漠之舟”的美称。由贵州广播电视台与深圳市委宣传部联袂制作的广播剧《党和人民的骆驼》(导演:王进 王斯乐,编剧:牛金瓶 杨卿饶 陈臻),将主人公任弼时比作“党和人民的骆驼”,可谓剀切。任弼时是伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家、政治家、组织家,中国共产党和中国人民解放军的卓越领导人,是以毛泽东为核心的中国共产党第一代中央领导集体的重要成员。任弼时的一生,是革命的一生,战斗的一生,奉献的一生。此者,恰如该剧开头那段引子中任弼时与女儿任远志之间那段隔空对话:当一阵清脆的驼铃声由远而近时,女儿问爸爸那是什么,任弼时答,那是骆驼。女儿说骆驼头那么小,身子那么大,背上还鼓起两个大疙瘩,好难看啊!任弼时闻听却说:闺女,你觉得它不好看,可骆驼很了不起。骆驼很坚强,忍饥耐渴,驮着很重的东西,却可以不吃不喝连续行走几十天。任弼时还与女儿共勉:我们也要向骆驼这样,少索取、多奉献,埋头苦干,为了自己认定的目标,坚韧不拔,负重前行。这段父女之间的隔空对话,显然是主创虚构的情节,但回顾任弼时的光辉一生,他不就像一头为党为人民勤勤恳恳、任劳任怨、鞠躬尽瘁、死而后已的骆驼吗?

广播剧与一般叙事体作品一样,都靠扎实、鲜活的人物故事来完成艺术使命。但广播剧在画面展示的局限性,决定了它有自己特殊的审美范式,其中,“对话”是重要手段之一。无论人物塑造、环境介绍、故事情节展开等等,都离不开“对话”这个重要媒介。写好且演好“对话”,对一出歌剧至关重要,也是考验主创者的一块试金石。广播剧《党和人民的骆驼》真实再现了任弼时身为一位共产党人,有着坚定而远大的共产主义理想信念。他与妻子陈琮英之所以能够走到一起,也是因为双方均具有共同的信仰。结婚之前,任弼时与爱人之间的“对话”,真挚而动人,朴实且伟大:未来我们要吃很多的苦,冒很大的风险,甚至可能付出生命,你也愿意?陈琮英答:我愿意,只要能和你在一起,我干什么都愿意!任弼时闻此,激动地说:琮英,我们结婚吧!让我们一起为共产主义事业奋斗终身。陈琮英闻此,有些犹豫,说自己就是个没怎么读过书的“土包子”,而你任弼时是个满肚子洋墨水的“大教授”,他俩之间差距太大了。任弼时则说:琮英,你记住,只有爱是不够的,爱和信仰在一起,我们的爱就可以永恒!为了创造一个人人平等、没有压迫的新世界,就是任弼时心中的信仰。于是,一颗在贫困土壤里播下的爱情种子,在革命斗争的风雨中成长开花了。在一个小小的亭子间,两位新人迎来了他们第一个孩子。可孩子尚未满月,中共中央就委派任弼时前往安徽传达党的六大精神,在从芜湖前往南陵巡视的路上,他被捕了。在敌人的监狱里,任弼时表现得非常顽强。任敌人用尽怎样的手段和酷刑,任弼时始终咬紧牙关,决不招供。最终敌人以“证据不足,无法定案”,同意将他交保释放。

任弼时可谓一位大智大勇、智勇双全的革命者。他对敌斗争意志顽强,对党内右倾机会主义分子、叛徒、汉奸、蜕化变质分子张国焘的斗争,也表现得机智过人。剧中,张国焘明明要抢夺任弼时的领兵指挥权,却说要分担远道而来的任弼时的负担,假惺惺地奉劝任弼时部队交由他来带;张国焘明明是在分裂红军队伍,却口口声声是为了增强部队的团结。对任弼时而言,张国焘权位比他高,年龄比他大,所以开始时他是低姿态,但具有高超智慧的任弼时,乃以棉里藏针的策略回怼:“国焘兄是不是担心我们年轻,带不好队伍?”此言口气听去轻松,但听出“话外音”的张国焘立马尴尬,忙解释道:“我绝无此意!只是为了团结一致……”具有深谋大略的任弼时借着张国焘的“团结”话题,以其人之道还治其人之身:“国焘兄,咱们还没有会合的时候,我就收到你发来的电报,里面说了很多对党中央和红一方面军很不好的话,说北上是“逃跑”,还把矛头直接指向毛泽东,这可不是你所主张的团结精神呀!”被任弼时“将”了一“军”张国焘,只有招架之功,全无还嘴之力,任弼时乘胜追击、直戳要害:“国焘兄,遵义会议之后,中央已经明确成立了 由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的三人军事指挥小组,负责长征中的军事指挥工作,在军事上,我们必须跟中央保持一致,不是吗?如果真像一些人说的你意图另立中央,分裂革命力量,这会给党造成不可挽回的损失啊!国焘兄,那样的话我们对得起党,对得起这一路上牺牲的同志吗?”张国焘见阴谋败露,无可奈何问:“这——唉!那你要怎样?”任弼时义正辞严斩钉截铁道:“我要三支主力红军胜利会师!”任弼时敏锐的政治判断,坚强的党性原则,巧妙的斗争艺术,于此可见一斑。

广播剧《党和人民的骆驼》以扎实丰满的人物塑造和真实生动的故事,塑造了任弼时这样一位顶天立地中国共产党人形象。整剧以思想性、艺术性、可听性三者统一的审美效果,将任弼时仰不负天、俯不负地、忠于党和人民的崇高“骆驼精神”刻画得淋漓尽致。他就如同一头无言的骆驼,埋头苦干,踔厉奋斗,锚定一生追求的为人民服务的宏大目标,坚韧不拔地负重前行。剧作在叙述和描绘任弼时这种崇高品质时,恰到好处地通过首尾呼应的方式,紧密围绕剧作主题,以张驰有度的节奏,将任弼时这位历史人物刻画得栩栩如生,感人肺腑。值得一书的是,在此过程中,饰演主人公的演员将演播情感拿捏得恰到好处;而主题歌的激情澎湃,音乐音响效果的层次细腻,以及父女二人充满深情的隔空对话等,如同辐条指向车轴,使得全剧向着自我价值实现的方向高歌奋进。主创在声音艺术基础上,创造性地运用影视化手法,将任弼时对党和人民的深情大爱,天衣无缝地融入这场荡气回肠的心理闪回和时空对话之中,进而展现出任弼时那深沉热烈、丰富博大的内心世界及其坚如磐石的革命信仰的跨时空力量。

鲁迅先生说:“我们自古以来就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人, 有为民请命的人,有舍身求法的人,这就是是中国的脊梁。”奥斯特洛夫斯基借长篇小说《钢铁是怎样炼成的》主人公保尔·柯察金之口说:“人,最宝贵的是生命;它,给予我们只有一次。人的一生,应当这样度过:当他回首往事时,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻;这样在他临死的时候,他就能够说:我已经把我的整个生命和全部精力,都献给了这个世界上最壮丽的事业——为了人类的解放而斗争。”任弼时身为老一辈无产阶级革命家的杰出代表,一生忠于党,忠于人民,吃苦耐劳,任劳任怨,鞠躬尽瘁,死而后已。榜样的力量是无穷的。任弼时的短暂一生,是共产党人初心与使命的高度凝缩,也是今天的广大干部群众见贤思齐的标杆式历史人物。任弼时生逢内忧外患的乱世,少年时代便萌发爱国之心,决意赴俄寻求一条救国救民之路。入党之后,成为一名坚定的共产主义战士。任弼时理论水平高超,善于将共产主义理论深深植根于中国革命实践,在国共合作、土地革命、抗日战争、解放战争时期,每个重大历史关头,都有他殚精竭虑的身影。中华人民共和国成立开国大典,任弼时却因超负荷的工作积劳成疾,只能躺在病床听着广播在脑海中勾勒出这一幕期盼已久的盛景……新中国成立后的一年间,任弼时依旧不知疲倦地工作,最终因突发脑溢血不幸去世。任弼时用一生的无私奉献,谱写了一曲感天动地的千古绝唱!广播剧《党和人民的骆驼》以声音的艺术,对任弼时在不同历史阶段的突出表现与突出贡献予以真实还原,剧作主题积极向上,人物丰满立体,故事曲折跌宕,历史感与现实感交织,客观性与主体性相融,聆听之后催人泪下、感人至深。全剧全无呆板说教,不以概念灌输,而是用生动活泼栩栩如生历史人物故事濡染受众,可听、可感、可颂、可传,堪称一部思想精深、艺术精湛、制作精良的视听艺术精品。

转载自:作家联盟公众号(作者为中华曲艺学会创新发展委员会理论委员会主任)