山海长虹|第三集:《鸭池河上的桥》

五集系列微纪录片《山海长虹—贵州桥梁博物馆》由贵州省广播电视局指导,贵州广播电视台节目指导中心精品制作工作室制作。

《鸭池河上的桥》

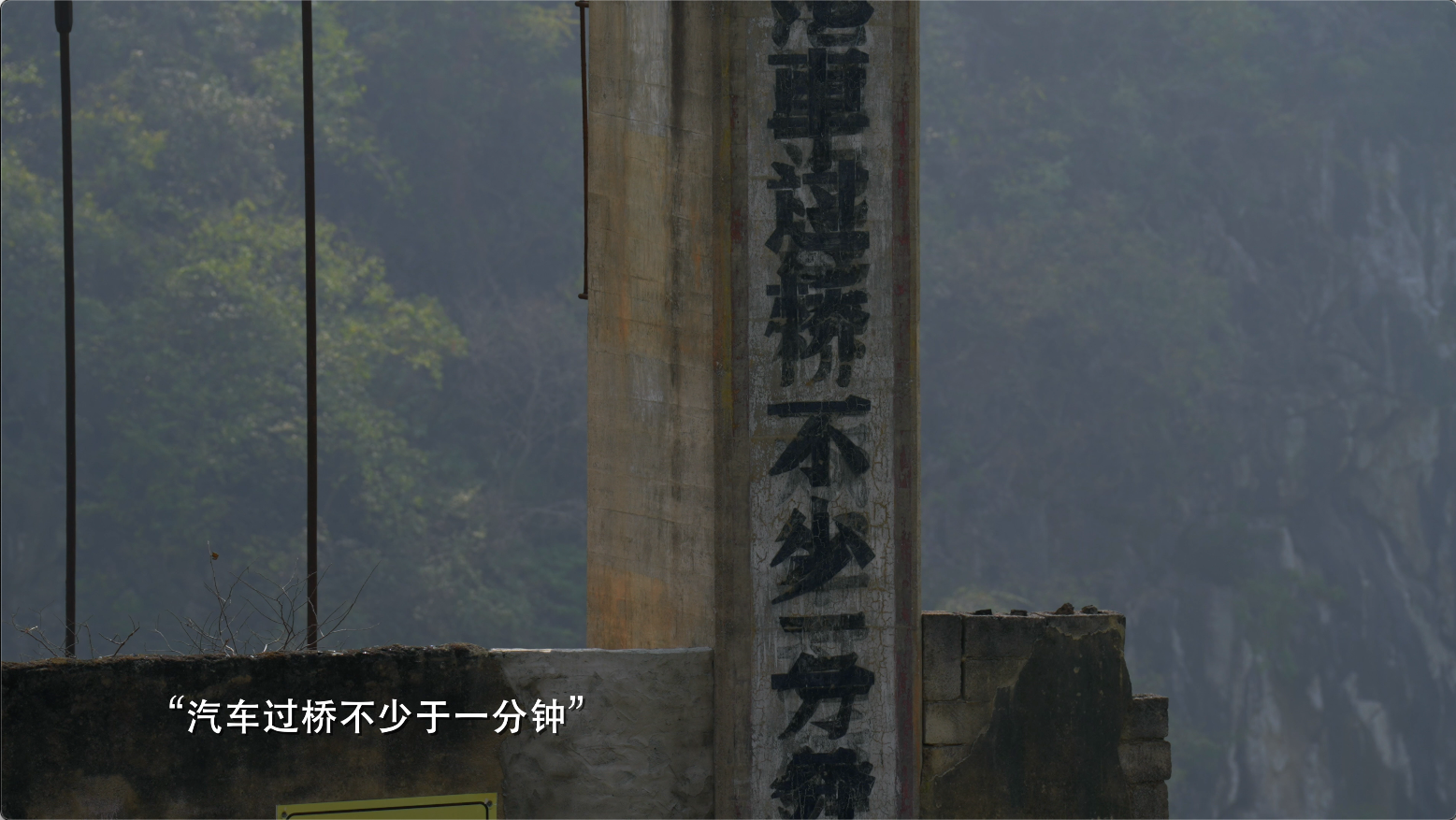

“汽车过桥不少于1分钟”

“不允许两辆车以上同时过桥,必须是一辆一辆的车过去。”

这些现在听起来不可思议的事情,却是在鸭池河上真实地发生过。

【鸭池河上的3座桥,见证了新中国站起来、富起来、强起来的辉煌历程。】

云海中的鸭池河特大桥,如梦如幻。

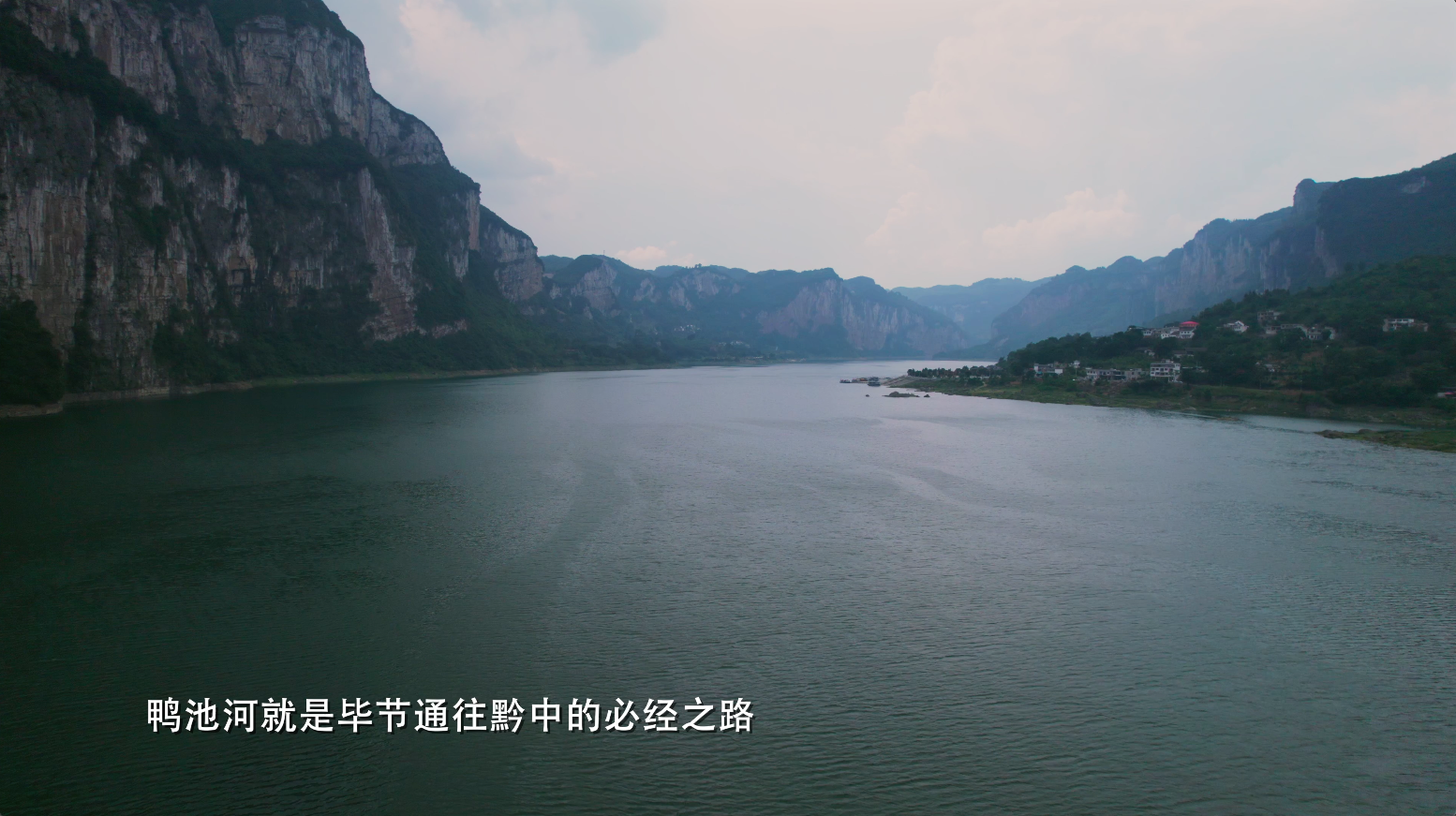

仙境般的乌江百里画廊,如诗如画。

宿于山崖,飞上云端,游进河水。

这里能满足人们对山河度假的所有期待。

这里也是萧子静爱来的地方,萧子静在贵州交通建设一线工作了几十年,他是黔西当地人,见证了这里的发展变化,他一直想写一首关于这个地方、这座桥、这条河的歌。

自汉代以来,鸭池河就是毕节通往黔中的必经之路。但鸭池河水流湍急,河谷深切,建桥难度极大,在之前的千百年间,河上一直未有桥梁。

化屋村是鸭池河旁的一个苗寨,被称为悬崖下的村寨。当时的化屋村人过不了河,出行只能翻越陡峭的山崖。

村里82岁的老人杨思恒回忆道:“原来手扒岩只是一条小路,都是用手扒着爬上去,一步一步的蹬上去,危险得很,曾经还有2个人从悬崖这里掉下去。”

像化屋村这样出行艰难的村寨,在鸭池河两岸还有很多,跨越鸭池河,一直是当地人的梦想。但直到新中国成立,鸭池河上才修起了千百年来的第一座桥。

萧子静至今还记得小时候过桥要排队的场景:“我老家就是毕节这个方向,大方,以前要到贵阳啊,过桥的时候,只能在车上,一次只能过一辆车,我们记忆还是非常的深刻,就是要排很久,要排队才能过桥。

这座桥呢,它是新中国站起来的时候修的桥,在50年代,由苏联援建的,我们依稀还可以在这个悬索桥的桥塔上看到一排字:‘汽车过桥不少于一分钟’,就是要一辆车慢慢地开过这座桥,另外一边讲的意思就是,不允许两辆车以上同时过桥,必须是一辆一辆的车过去,这座老桥,在过去通行的时候,真的在桥头桥尾两端都有专门的专人来守护,就是要确保它的通行的安全,那个时候的桥的通过能力还是非常有限。

改革开放以后啊,我们开始富起来了,我们也有能力建造更高、跨度更大的桥,那么也就在1997年的年底,我们建成了后面的这座现代化的混凝土拱桥,这座桥又承载着毕节通往贵阳的交通的新的任务,左边的这座桥就退出了历史舞台。”

随着中国改革开放飞速发展,中国不仅富起来,更强起来了,有了建设更高难度大桥的能力。2016年,鸭池河上又修起了一座世界级桥梁——鸭池河特大桥,主跨800米,建成时为世界跨度第一的钢桁梁斜拉桥,现今仍是世界最大跨径山区斜拉桥、最大跨径公路钢桁梁斜拉桥。

鸭池河特大桥修建时面临当地恶劣天气较多、施工场地狭小、施工精度要求高、施工安全风险大等挑战。

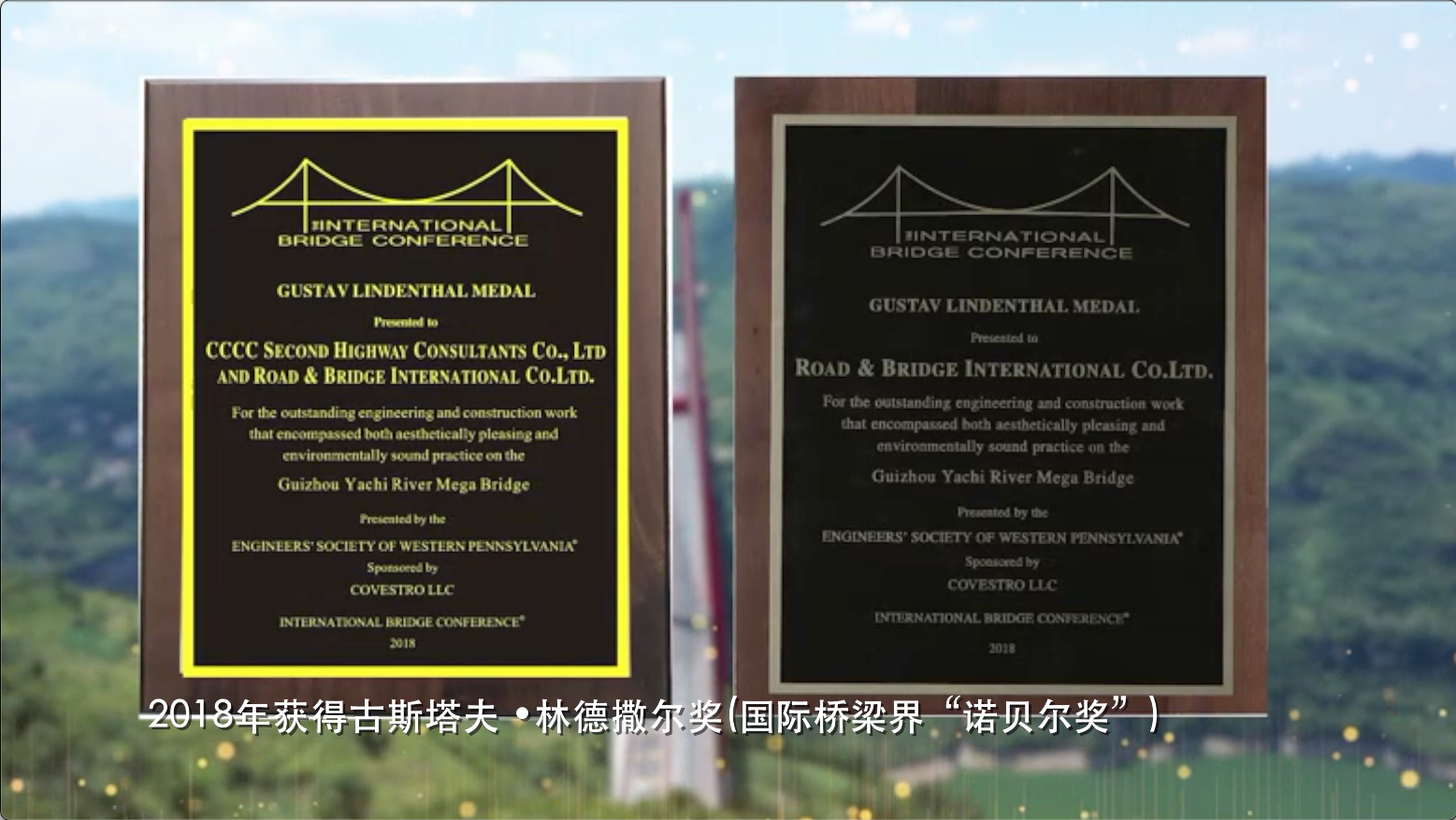

贵黔高速公路管理中心副主任彭兵介绍道:“为了克服存在的困难,建设者们积极创新,取得了一系列的创新成果,主要是有350吨缆索吊施工工艺、高塔蒸养成套施工技术、索塔节段钢筋整体吊装技术、钢桁梁组装与吊装施工工艺、连体悬臂及落地钢管支架施工技术。2018年获得古斯塔夫 •林德撒尔奖。”

2016年,鸭池河特大桥建成,加上国家易地扶贫搬迁等相关政策相继实施,鸭池河周边村寨的出行更方便,面貌也发生了翻天覆地的变化。

从1958年苏联援建的鸭池河铁索桥,到1997年自主修建的鸭池河公路桥,再到2016年建成的世界最大跨径山区钢桁梁斜拉桥——鸭池河特大桥,三座桥,不仅见证了跨越鸭池河的艰难过程,更见证了新中国站起来、富起来、强起来的奋斗历程。

山河依旧,路通天地新,

山河依旧,路通天地新,

人间巨变,家住画里边。

系列微纪录片《山海长虹—贵州桥梁博物馆》第三集《鸭池河上的桥》在贵州广播电视台各频道播出。