九味书屋|品读《通天之路——李白传》(二)

其实,你我皆凡人 (作者:小可)

大家好,我是小可,今天,我们继续品读《通天之路——李白传》。

上次我们说到,十几岁时李白父亲给了他大笔盘费,支持他走出家乡,悠闲地旅行、见识世界。一方面增加人生体验,发展出自己独特的诗歌风格;另一方面寻访大官,向他们献诗,以获得他们向皇帝推荐自己的机会,这是当时社会流行的“干谒”。

公元719年,李白抵达成都,向益州长史也就是成都最高长官苏颋呈上了《大猎赋》。这是一篇不短的诗体散文,用抒情的语言表达了李白的政治理想和对文章的看法。他来到苏颋的官邸,让仆人把文章先送进去,仆人很快回来说主人有请,领着李白来到了正厅。厅里坐着一位五十出头,方脸盘,下巴上留着一丛稀疏花白长胡子的老者,他彬彬有礼,表示很欣赏李白的赋,他们一边喝茶一边谈论古代的文学大师们。李白说,他认为诗文才华是次要的,他的抱负是为国效忠,他更想在政治舞台上有所作为,让国家更强大、更安全。苏颋很满意,表示会考虑推荐李白,让李白先耐心等待。

李白在天气温暖的早春里等,在成都到处盛开的白色梨花里等,在登高抚琴和书童丹砂吹奏的竹笛声里等,然而,他并不知道,苏长史已经决定不推荐他了。因为这位年轻人传出了不太好的名声:他跟自己的一位老师学到过一些基础医学,就高兴地在成都行起医来了。他在街头巷尾随意诊治病人,每碰到一个病人,就主动给人把脉,给他们一些医疗建议,还开出可疑的药方。而且,因为行医,他跟三教九流混迹一处,动不动就出手阔绰,这些行为在苏颋看来都是既庸俗又轻率,加上李白商人的家庭背景,苏颋对李白作为自己门徒的合适性产生了怀疑。

从苏颋的立场来说,他的谨慎是有道理的。如果官员推荐的人带来麻烦,朝廷也会降罪于推荐人,没人会拿自己的政治生涯去冒险。在日复一日的等待中,李白开始失去信心,最终,他决定放弃等待,离开成都。他想回家,但又改变了主意,去了渝州,也就是今天的重庆,他知道李邕在那里当刺史,他想再去碰碰运气。这就是李白的第二次“干谒”。

李邕的父亲李善是著名的文人,他注释的《文选》是很多学生广泛使用的教材。李邕自己也享有盛名,善于草书,书法自成一派,更重要的是,李邕素以广交文士和仗义疏财而闻名。李白一到重庆就去拜见了李邕。这次,他准备了诗歌。在去重庆的途中,他听到了一些当地民歌,觉得充满了真实的人生体验和原始的生命力,于是模仿它们也写了一些。但这些诗并不适合刺史的文学品味,刺史严肃而传统,欣赏不了民歌。李邕接待了李白,却觉得他的诗肤浅又无聊,李邕转身低声吩咐自己的下属宇文,示意给李白一些赏银打发他离开。

尽管李邕敷衍了事,李白却充满希望,一个月过去了,李白又拜托宇文给李邕带去自己的另一批诗歌。宇文很喜欢李白的诗,对李白很热情,也许最后是宇文向李白透露了真相:李邕一直对李白的诗歌置之不理。

宇文是鲜卑族,李白自己也有异族血统,两人可能都感到自己的外来身份,彼此心有戚戚然。他们一起喝酒,李白给宇文看了他专给李邕写的《上李邕》,开头即是:“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,刺史的鄙视和长久的沉默伤害了李白的自尊,诗的结尾处抱怨到:“宣父犹能畏后生,丈夫未可轻少年。”可最终,李白没有再听到李邕的任何消息。

特别鸣谢:摄影——仇敏

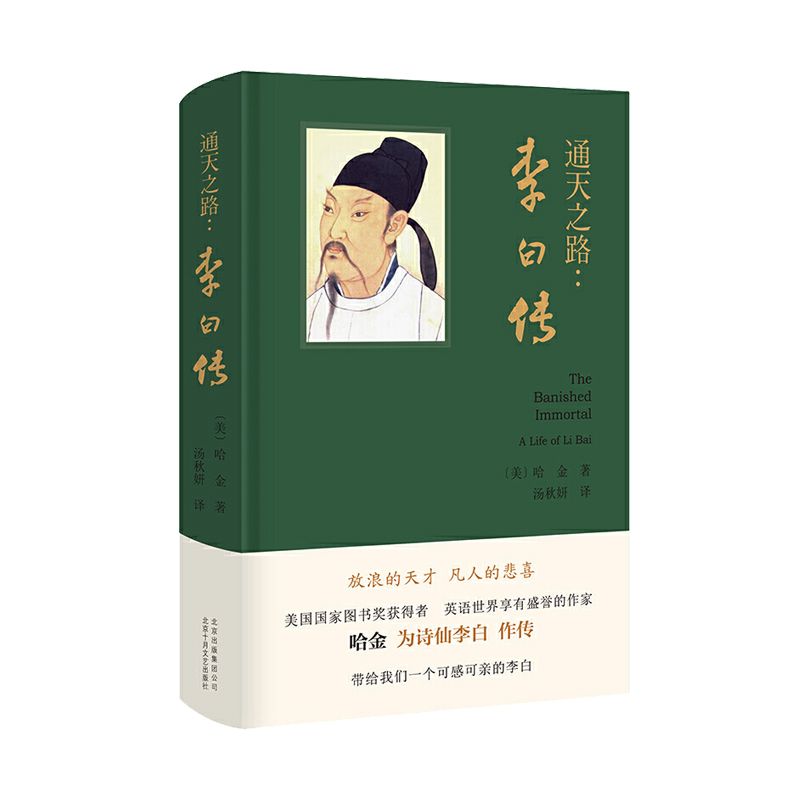

部分文字引用自《通天之路——李白传》

作者:哈金