贵州文化老人丨论书法的阳刚与阴柔之美

三千七百五十字,字字珠玑耳目新。

务去陈言抒灼见,肯将浅喻醒迷津。

腾蛟震电文如繖,屈铁流金笔入神。

伟业未完遗尺璧,弦胶待续竟何人?

——黄源

阳刚与阴柔是我国古老的一对既矛盾又统一的概念,首先见于《易》,所谓“《易》以道阴阳”,是我国先民高度概括宇宙事物现象之后所作的结论。一切事物总在这阳刚、阴柔范畴的变化之内。

汉蔡邕在《九势》中说,“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉,阴阳既生,形势出矣。”孙过庭也以此来论书法美。“岂知情动形言,取会《风》《骚》之意,阳舒阴惨,本乎天地之心。”意思是说,当人因客观事物引起感情的冲动,若发之于言(歌、诗、文),便与《诗经》中的《国风》或《离骚》那样,抒发内心真情,至于是舒畅或抑郁,都合乎自然的法则。书法上也表现为阳刚和阴柔两大范畴,即阳刚美与阴柔美。刚劲、雄浑、古拙、苍老、质朴等,则属于阳刚之美;而清秀、柔丽、遒媚等都则属阴柔美。

从孙过庭的论点看,他主张刚柔二者最好是糅合得恰到好处。若不可能,则宁可要刚劲些,如光是柔媚则为下等。刚柔糁合得好,即“骨既存矣,而遒润加之,亦犹枝干扶疏,凌霜雪而弥劲;花叶鲜茂,与云日而相晖”。若刚多柔少,则“如其骨力偏多,遒丽盖少,则若枯槎架险,巨石当路,妍媚云阙,而体质存焉”。反之,“若遒丽居优,骨气将劣,譬夫芳林落蕊,空照灼而无依;兰沼漂萍,徒青翠而奚托”。他感叹,“是知偏工易就,尽善难求。”

清姚鼐《复鲁掣非书》对于阳刚与阴柔之美,说得很好:“鼐闻天地之道,阴阳刚柔而已。文者天地之精英,而阴阳刚柔之极也。……其得于阳与刚之美者,则其文如霆,如电,如长风之出谷,……其得于阴与柔之美者,如清风,如云,如霞,……且夫阴阳刚柔,其本二端,造物者糅之,而气有多寡,进绌,则品次亿万。……夫文之多变,亦若是已。”以此来论书法也是一样,除纯阳刚与纯阴柔两种极型之外,更多的则是两者的糅合,至于糅合的分数多少,就很不相同。孙过庭说:“然消息多方,性情不一,乍刚柔以合体、忽劳逸而分驱,或恬憺雍容,内涵筋骨,或折挫槎枿,外耀锋芒。”所以,才出现多种多样的流派与风格。他说,“莫不随其性欲(先天的禀赋),便以为姿。”他将不同禀赋的人,表现于书法的风格,分成九类。

其次,书法上运笔的疾与涩,也是刚柔不同的形质表现。同是一个点画或一个字,如果用疾与涩两种不同的笔法来处理,其艺术效果截然不同。他说,“夫劲速者,超逸之机;迟留者,赏会之致”。疾属阳刚之美,涩属阴柔之道,要处理得当,须有高妙的表达能力才可办到,“非夫心闲手敏,难以兼通者焉”。清刘熙载《书概》说,“古人论用笔,不外‘疾’‘涩’二字,涩非迟也;疾非速也,以迟速为疾涩而能疾涩者,无之!”

又质与妍也分属阳刚与阴柔。前人的说法是,“今不逮古,古质而今妍。”孙过庭作了进一步的解释,“夫质以代兴,妍因俗异,……而醇醨一迁、质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊。”事物的发展规律确是如此。任何一种书体,在开始总是朴素古淡的,然后趋向高峰显得雄浑,随之而来的是走向下坡。可用下面的曲线来代表这三个阶段(见图1)。

图1

图1

这三个阶段所占有的时间不是等同的。一般萌芽时期所占的时间总是较长的,因为它处于摸索阶段,经过反复审定和统一,才会逐渐定型;成熟时期较短,它在定型的基础上,予以完善和发展;衰落时期可说没有严格的界限,随着人们应用自然漫延,而同时也就在孕育着一种新的书体。

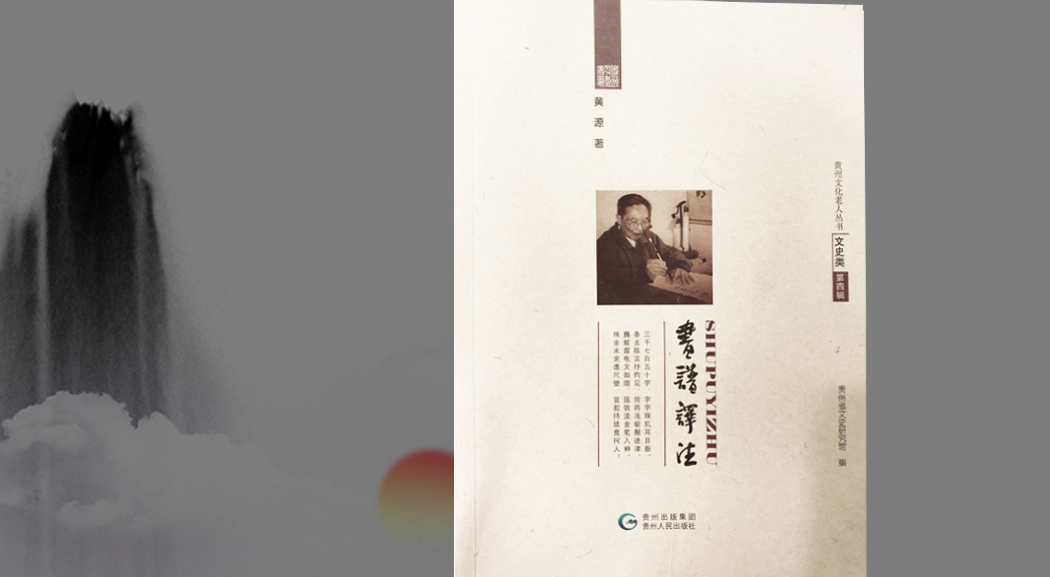

黄源(1914-2006年),字子渊,湖南常德人。1930年代考入湘雅医学院本科班,毕业后入国立贵州大学农业经济系,委任为贵州大学子校校长。1950年起历任第三军医大学解剖学讲师、贵阳医学院解剖学教授。1985年被聘为贵州省文史研究馆馆员,并任馆办贵州省业余书法艺术学校校长兼教授、贵州文光书画研究会会长、贵州省书法教育研究会会长。擅金文、汉隶及章草,喜作水墨写意画。出版专著《<急就章>还真帖》《书法讲座》。