思享空间·叙谈录|一个人的世界在书架上

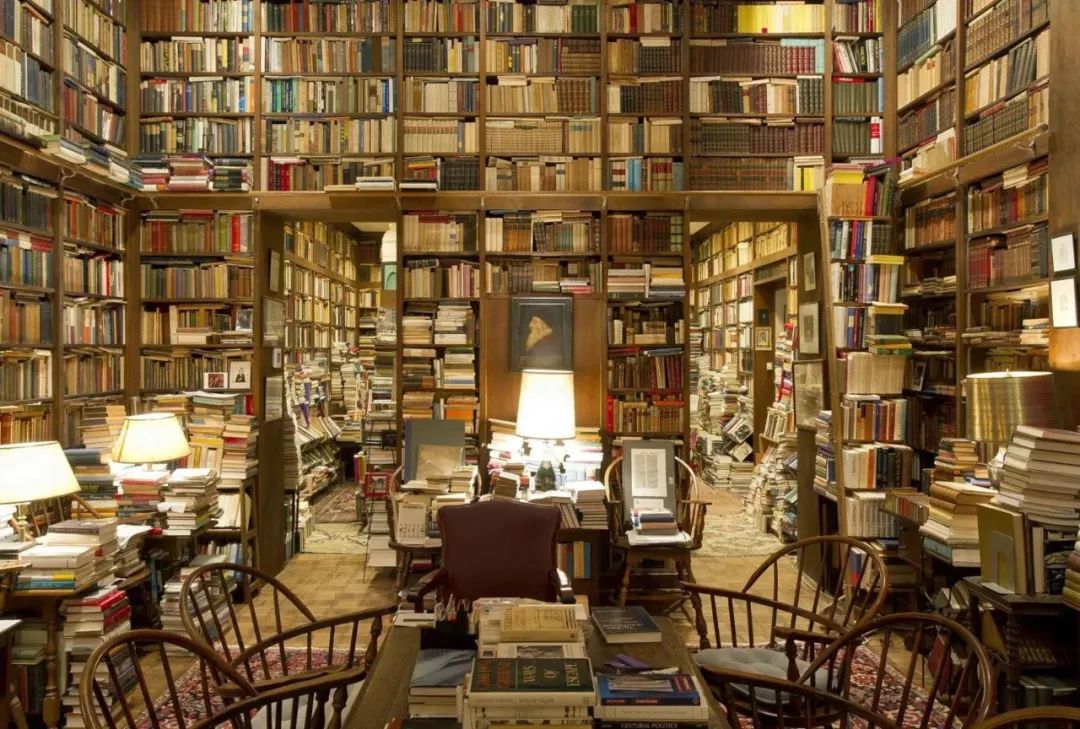

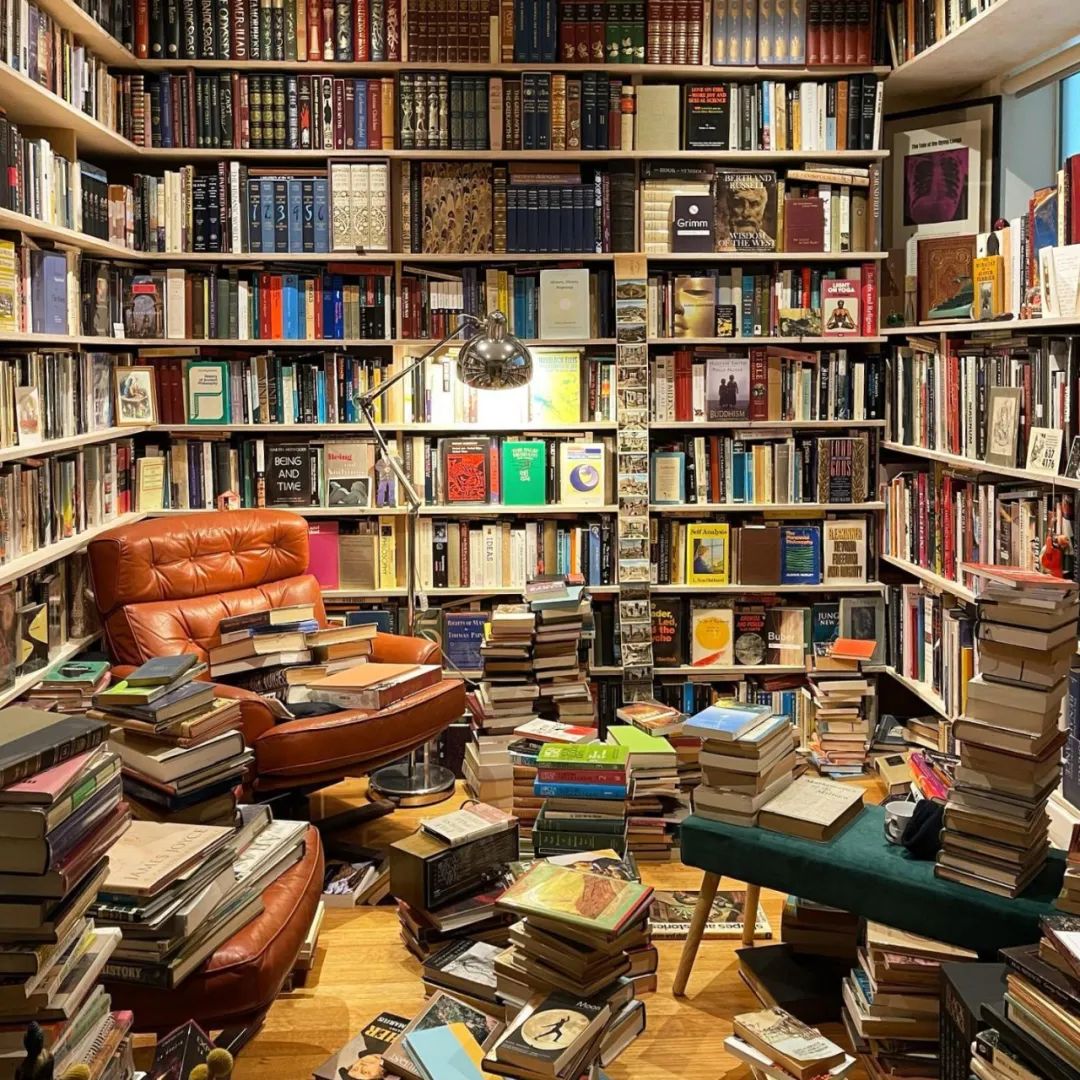

在一个充满书籍的房间里,没有人会感到孤独。

我是一个非常坚定、保守、热爱文字阅读的人。

书籍对我来说,是一扇可以打开多世界的魔法门,或穿梭于平行宇宙的船;是解开世俗密码的眼界;是逃离现实的盔甲,也是一座可以随身携带的避难所。

它可能远远不如视频、动画、音频丰富有趣,没有快节奏,没有人试图一直在抓取你的注意力。

书籍是安静的,被动的,不轻松的,它茫茫如海,你永远不知道黄金宝藏是否藏在下一个章节里。

2017年,著名咨询机构盖普洛公司曾经做过一次调查:当你读完一本书时,是立刻放下它去找下一本书,还是对书的核心思想重温和整理一遍?

调查对象涵盖了中、高校学生,白领和企业管理层等 60 万人。结果显示,43%的人读完一遍便对书弃之如敝屣,懒得再看它一眼;21%的人把书放到一个醒目的位置,告诉自己有想不通的地方再回来翻阅,但也就想想而已,隔几分钟就忘了;20%的人会做温习读书笔记的工作,将有用的知识整理出来;仅有16%的人能抽时间将书中的知识以复述的方式强化认知。

这里藏着两个了不起的秘密。

绝大多数现代竞争的底层是信息差。古时是受教育、未受教育的知识差距,近代是联网、不联网的信息红利差距。随着电子时代到来,海量信息似乎每个人都唾手可得——未来的信息差在哪里呢?或者说可以对抗竞争的最大武器在哪里呢?

第一个秘密是:就在那些因版权限制未被电子化,同时还经过了专家团队编辑校对、字字斟酌才集结出版的书籍里。那些知识无法被直接搜索。

然后是第二个秘密,让我们先回到前面那个调研结果,并落下结论:如今,人和人之间的知识差距不是来自学习的资历、年龄甚至也并非源于做实践的次数,而是取决于对知识的理解、反思、总结和升华的能力。

首先做个读书的人,其次做那16%会将书本知识转为自用的人。这两个秘密就是走入未来的核心竞争力。

无独有偶,最近翻了一遍《费曼学习法》,发现许多过去无意识去做、有助于高效获取知识的事,都在书中不谋而合。

总结出来最主要的三条的是:

1、在学习一门新知识时,站在传授者的立场,用最简洁、清晰和易懂的语言去主动表达一遍;

2、主动屏蔽来源不确定的信息渠道;

3、清晰认知到,几乎所有我们过去学到的知识,都是来源于别人的想法,所以要时刻保持警惕与审视,辨别假知识,主动思考和总结出自己的想法。

像我这样的读者,想要的是书的全部。

我需要感受到作者行文遣字的体贴,需要既吸收深刻的思想,又体会到词句的优美;需要书籍粗糙温暖的质感,触碰、感受到重量和细细体会排版的美感;需要嗅到书籍的味道,能区分出某种特殊的胶水,也喜欢淡淡的纸香;需要有好看、简洁、击中书籍灵魂的封面和装帧,同时对译者的文学造诣也很有讲究,可能会钟爱某个版本胜过其他。

常常有朋友跟我抱怨,读不进去书。

太理解了——看看如今以图文、长文字为主的公众号流量下降情况就知道了——现在大家已经很难专心致志地完成一整段阅读,不必为此自责。

必须完整阅读也是关于读书最常见的误区:实际上你只需找到你感兴趣或似乎可以解答某个疑惑的段落去读就够了。

坦然接受自己可以不完整读完一本书是我关于如何建立阅读习惯,由衷建议的第一步。

然后第二步是了解自己的问题或是目的:完成一个关键性思考的要诀不是高效去寻找解法,而是准确定义出问题。

写作大概是决定人类发展为智慧生物中最伟大的发明。

最值得传承的知识,被前人用谨慎的言语和专业团队编辑勘误,小心翼翼地向后传递着。如果一个人用清晰的头脑来阅读,他可能会在某种程度上成为伟人的精神后裔。

这种精神上的继承关系,有助于将一个人的才智引领到正确的方向,尤其是在面临巨大的危机时也有处之泰然的自如;可以阻止一个人在人生中偶有出现的倦怠期里随波逐流,意志消沉;也可以这么说,阅读让我们随时做好了准备。

文本参考:豆瓣读书 作者:星玫