龙场归来话“阳明”

贵阳修文东郊,有一座山,叫栖霞山,山不高,风景说不上美,但文化厚重,历史久远。

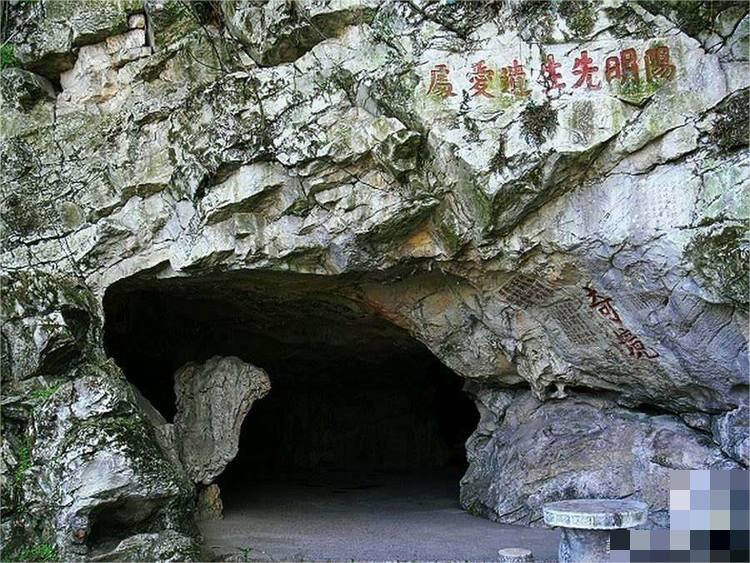

栖霞山上,有一个洞,洞不大,也没有景观,但却享誉国内,闻名中外。

旁边有一个寺,叫知非寺,取自“知今是而昨非。”没有金壁宝殿,香火也不旺,但前来观仰的人绝非等闲。

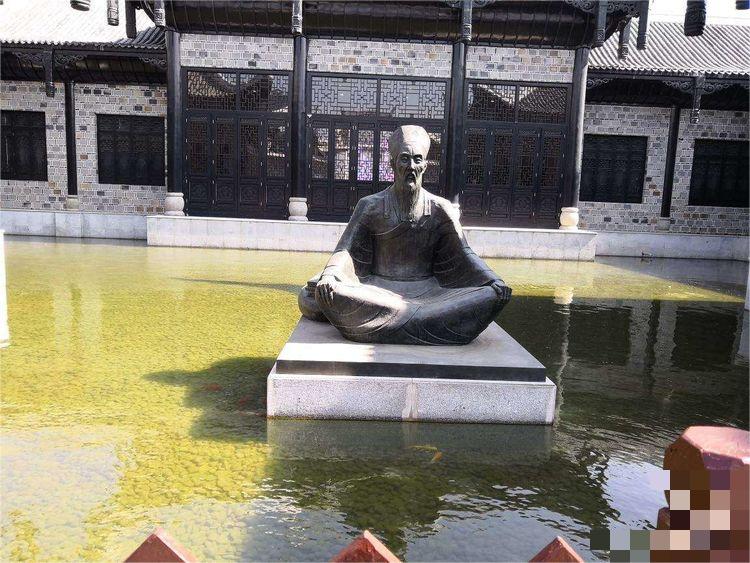

洞中有一个人,离我们已有540多年,此人好生了得!他叫王守仁,称“阳明先生”,浙江余姚人,生在明朝时期,让众多伟人、中外学者顶礼膜拜。

明代中期,政治腐败,社会动荡,学术颓废,太监专权。官至兵部主事的王阳明因反对宦官刘谨,被廷杖四十,贬谪贵州龙场(今修文)驿丞。官职卑微,不入品位,但一生建不朽之功,创传世伟绩。

一般人对他知之不多,说起他有些茫然。不!

就凭他——12岁问老师:“何为人生第一等大事?”他立志“要做圣贤”,一生矢志不移,践行诺言。

就凭他——文韬武略,武功超群,领军打仗,战功卓著。文武双修,古今少有。

就凭他——著作等身,文章盖世,《稽山书园尊经阁记》《象祠记》《 瘗旅记》三篇雄文,选录《古文观止》,成为千古绝唱。

就凭他——身处逆境,屡遭挫折,不改其志,竭尽心力,创立“身心之学”,倡导“良知之教”,修“万物一体之仁”;开辟儒学新天地,成为一代宗师。

就凭他——精通儒、佛、道,成为立德、立功、立言“真三不杇”,与孔子、孟子、朱熹,并称“孔、孟、朱、王”。

这一切,怎不叫人肃然起敬,五体投服。

阳明先生贬谪贵州三年,能够龙场悟道,创立“心学”,主要得益于:自我挫败激发出来的勇气,贵州山水赋予的灵气,善良正直的贵州人民感发的正气。

在阳明洞石阶旁,有两棵古柏,历经五百年风雨,却树大根深,枝繁叶茂,象征阳明先生倡导的“知行合一”思想,影响深远,绽放光芒。

知与行,一个古老而又年轻的哲学命题。谁先谁后,孰重孰轻?历有争论。

儒家突出修身。认为修身是齐家、治国、平天下的基石。道家注重悟道,得道多助,失道寡助,有道者才能进至“无为而治”的境界。佛家强调修行,《佛经》形象地说:“虽有多闻,若不修行,与不闻等。如人说食,终不能饱。”

知行合一,言行一致,不仅是做学问的根本,更是做人做事做官之根本。老话重提,更具现实意义和深远意义。

时下众多贪官,台上大讲廉洁勤政,台下大肆贪腐索贿;满口仁义道德,满肚男盗女娼。言行不一,知行背离,成为典型的双重人格和两面人。

阳明先生运用“心学”理论,亲自践行了在逆境中奋起,开创人生的辉煌。

龙场归来,恍兮惚兮,用心体悟,若有所得。

感悟一:静心为入门。阳明先生说:“此心不动,随机而动。”尤其是身陷困境,面对复杂情况,更要做到心无杂念,内心沉稳,自我强大,就没有战胜不了的困难。

感悟二:良知为起点,又是归宿。阳明先生说:“良知没处,万法难度。”失去良知,无法可救。良知是做人的根本,自救的良药,成事的前提。

感悟三:专注是条件。一旦目标明确,全身心投入。正如佛经上说:“置心一处,无事不成。”

感悟四:勤为途经。阳明先生说:“日日勤拂,此外无方”,也是“磨”功。勤能补拙,滴水穿石,此为不二法门。

感悟五:知行合一,是“心学”的核心、精髓和最高境界。

阳明先生无愧为“心学”的创始人和“知行合一”的践行者,临终还为后世留下惊世名句:“此心光明,亦复何言?”

其实,“心学”离我们并不遥远,因为每个人都有一颗心,都希望我们的心变得——

细腻柔软,慈善悲悯,

透明清澈,强大光明!

其实,阳明先生离我们并不遥远,他在贵州修文。

文/游德远