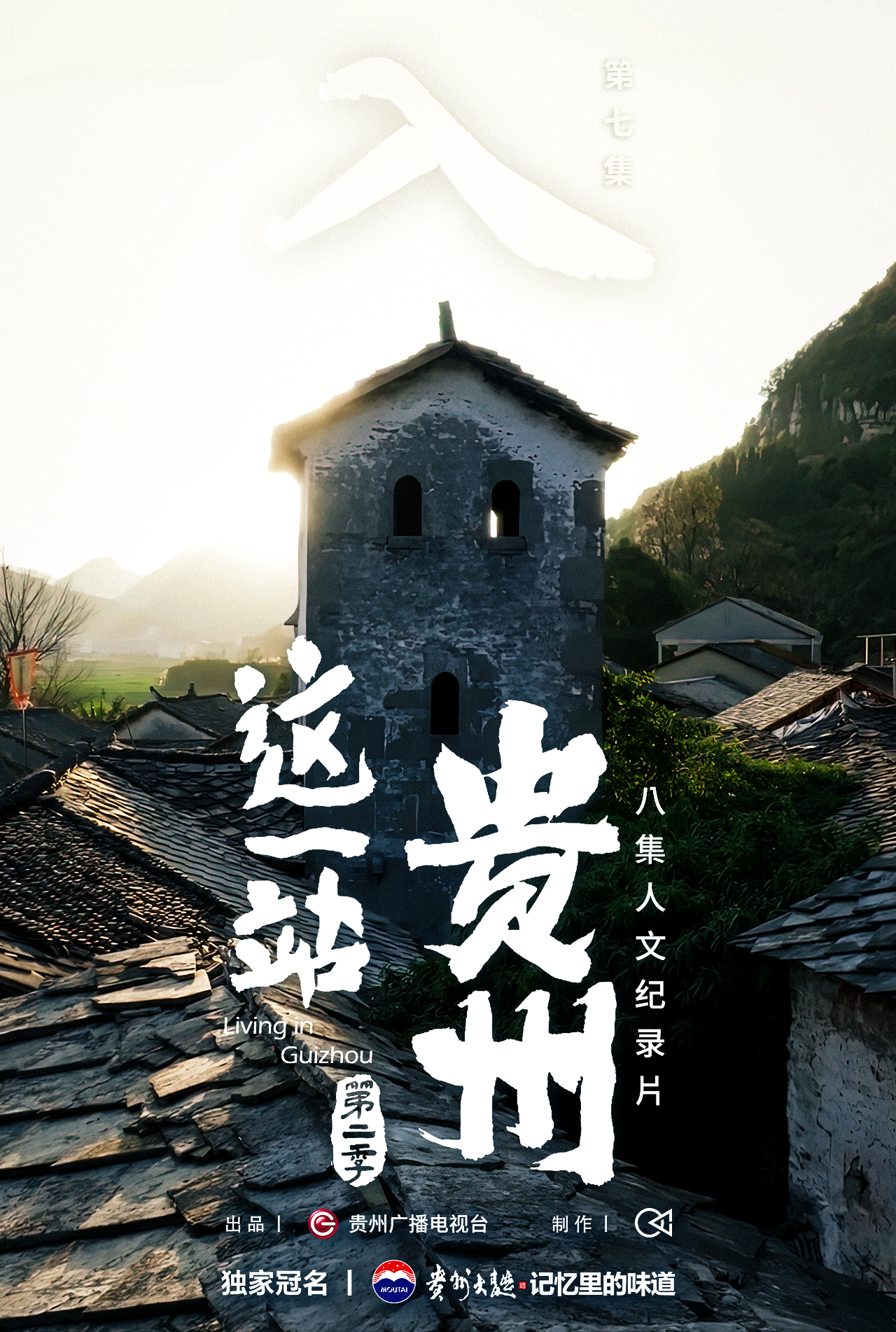

这一站,贵州丨穿越历史画卷,在安顺本寨寻找六百年前的屯堡印迹

600多年前,明朝军队赴云南平边后,在被称为“黔之腹,滇之喉”的贵州安顺一带驻扎下来,实行屯军屯田,建城戍边的政策,并“调北填南”,从中原、江南等地调集能工巧匠进驻黔中,在此建造房屋、开垦田地、繁衍生息。自成一脉的屯堡文化也因此逐渐成形。

位于安顺市以东15公里的西秀区七眼桥镇,这里密布着保存完好的明代屯堡村寨40余个,构成保存相对完好的屯堡古村落群。而云峰屯堡本寨村就是其中典型代表之一,因较完整地保存了典型的屯堡建筑和民风民俗,被列为全国重点文物保护单位。

走进本寨,每家每户都是自成体系的封闭式“合院”建筑,内部巷道互相连接、纵横交错,形成了“点、线、面”结合的防御体系,户与户有暗门相通,家与家有高墙相连,形成布局严谨、主次有序、结构坚固、易于自守的格局。

屯堡民居最大的特点是石头的广泛应用。一户民宅就是一座石头的城堡,一个村庄就是一座纯粹的石头城。以石为墙,以石为瓦,以石为道,石头巷子把每家每户连成一体。石头单体建筑和石头群体建筑的完美结合,经过精雕细琢,再与周围的花草树木相互映衬,便形成了诗情画意的屯堡建筑。

百年岁月斑驳了屯堡的建筑,却没能抹去黔山秀水之中的江淮余韵。由于屯堡人多数都是从江淮一带迁徙而来的书香门第,因此他们的房屋既有江南四合院的特点,又有华东四合院的布局,而且在房屋布局的细节之处,能够强烈感受到他们对于后代的期愿。如院内天井的对角一边是鱼形的地漏,一边是龙形的地漏,寓意希望孩子“鲤鱼跃龙门”。

鱼形地漏

鱼形地漏

龙形地漏

龙形地漏

在历史的浮沉中,屯堡文化不仅蕴含着屯堡人的智慧,更是贵州不可多得的文化瑰宝。屯堡人民灵活地适应着时代的变迁,也持续的延传着中原的文化、技艺和习俗,创造出了一个更加融合丰富的贵州。

更多关于安顺本寨的精彩内容,敬请关注由贵州省委宣传部指导、贵州广播电视台卫视中心制作、“贵州大曲”冠名播出的《这一站,贵州》(第二季)第七集“入”。节目已登陆腾讯视频、优酷视频、哔哩哔哩和IPTV,赶紧关注加收藏,一起探寻绵延六百年的古风遗韵。

文稿:王雅萱