不忘初心·红色贵阳 | 以我“刘萤”之火,点燃希望之光

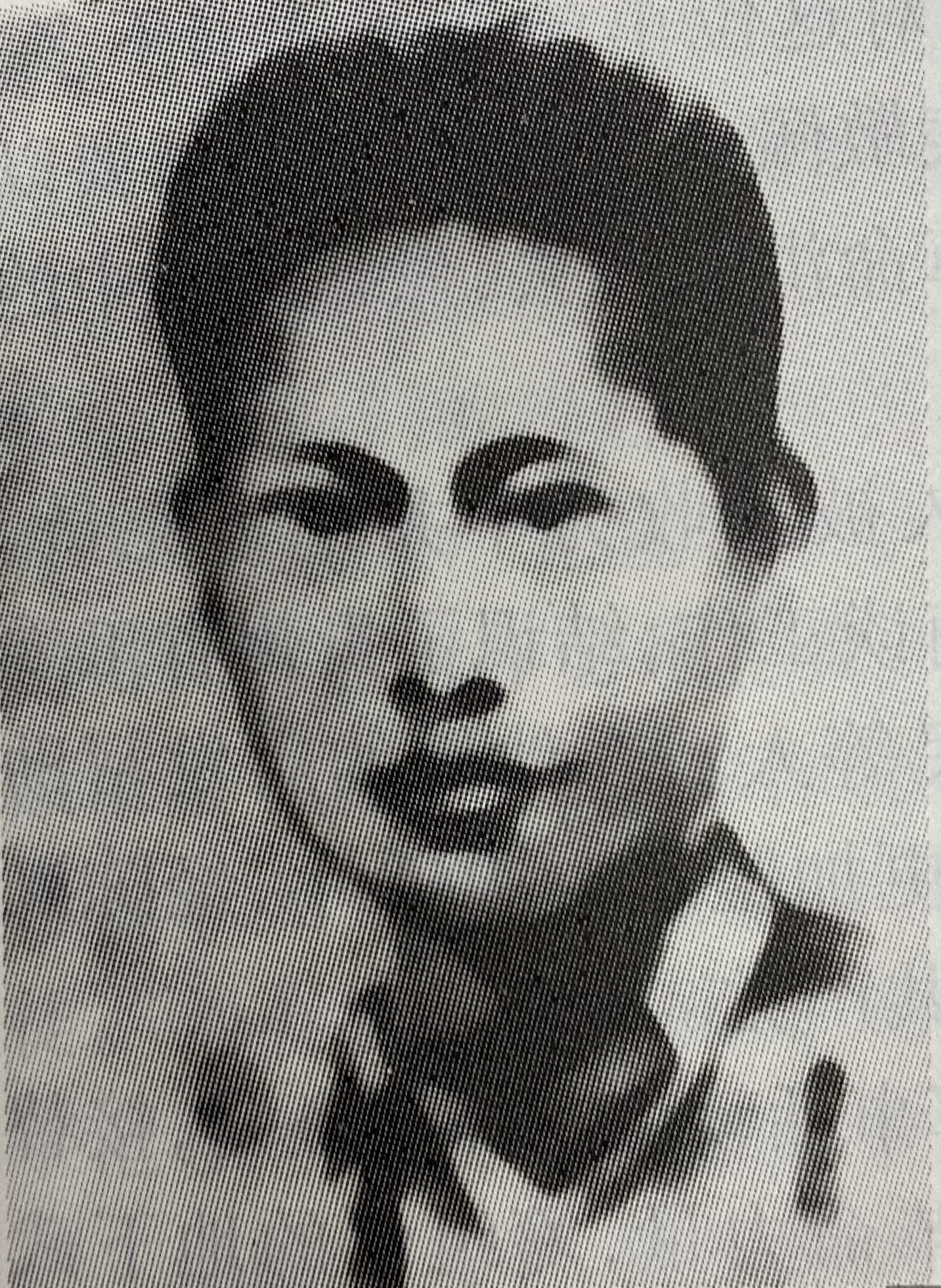

刘英泰,又名刘萤,贵州省安顺县双堡镇人,出生在一个贫苦农民家庭。母亲早故,父亲务农,希望儿子习文改善家境,尽力供子读书。刘英泰聪明好学,勤于思考,小学毕业后升初中半年,因家境贫寒辍学,助父营生。

1935年,刘英泰在双堡小学任教,结识了贵州省工委负责人秦天真、安顺县委成员陈汉民等人。在他们的启发帮助下,刘英泰思想日趋成熟,革命信念更加坚定。1936年,经陈汉民、朱桂林介绍,刘英泰加入了中国共产党。

他酷爱文学,喜作诗填词,常与青年研读进步文艺作品,引用古今仁人志士激励青年。他住室的墙上贴了一张条幅,写着鲁迅一句名言:“有一分热,发一分光,哪怕是一萤火。”落款“流萤”,他向青年们解释说:“我取名流(刘)萤,是要以鲁迅先生的话作座右铭,在国家危难之际,尽一‘萤火’的责任”。一天他与几个同学阅读杜甫的诗,深有感触地说:“一千多年前的杜老先生,尚且忧国忧民,我们这些血性青年难道不如古人么?洒热血于疆场,谋福利于民众,方不失为炎黄子孙”。

白色恐怖时期 国民党迫害共产党

刘英泰深知在白色恐怖下进行斗争,随时都有被捕或牺牲的可能,他不仅自己做好思想准备,而且不断提醒青年同志,进行革命气节的教育。他常说:“革命这个词寓意很深,对我们来说意味着牺牲。”又说:“前人铺路后人走,自古皆然,没有流血牺牲就不会有革命的明天”。有一天,他与张恒兹等同志商讨对付国民党县长刘锡珍的暗杀行动时,愤然写道:“是废铁,几个雨夜就会生锈;是真金,八千年也不会变色”。鼓励青年同志到革命的风雨中去经受磨炼,具有像梅花那样的傲寒风骨,做个坚定的革命者。

1947年夏,刘英泰在安顺城北小学任校长。同年10月至次年初,在刘英泰主持下,地下党组织在安顺城北小学和麒麟屯多次召开会议,商讨发动群众,筹集枪弹,计划于1948年春,在安顺、紫云、长顺、普定等县,举行武装大暴动。岂料贵阳青年中学四名学生不慎被捕,暴露了全部计划和人员名单。

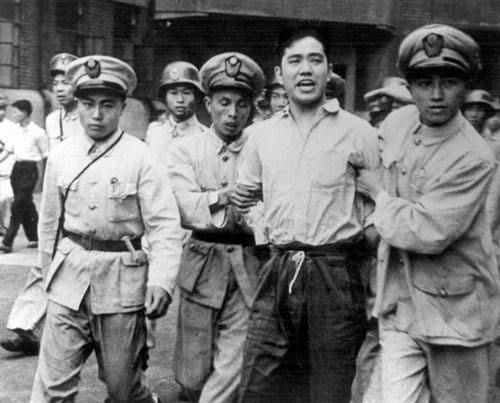

1948年3月,刘英泰在安顺城北小学被捕。刘英泰开始被关押在贵州省保安司令部临时监狱,同年夏天,又被转到鸭子塘监狱。这里由国民党贵州特种汇报会议管理,关押的全属“政治犯”。这时他已身受重刑,加上病魔缠身,毛发蓬乱,显得衰弱而苍老。他从不哼叫一声,而是冷静地观察敌人的动向。

“慷慨赴死易,从容就义难。”刘英泰知道敌人要对他下毒手,面对即将来临的死亡,他镇定自若,没有丝毫恐惧,那双有神的眼睛仍闪着坦然的光芒。他对难友王权超说:“考验的时候到了,咬牙顶住,不要牵连其他同志。”难友陈福桐收到家中送去的一瓶维他命丸,分给他一半,他谢绝了。他对陈福桐说:“我是安顺的共产党员,记住我的名字,他们要杀害我的,药你留下,好好保重身体,将来出去好做事。”当他察觉王权超尚未暴露身份时,谆谆交待说:“出去后要继承革命精神,联络外面的同志,把我们的事业坚持下去”。

1948年10月10日,刘英泰被国民党杀害于贵阳图云关。