文化丨大明遗风——贵州屯堡文化

当你漫步在贵阳街头,见到身披一袭艳丽的宽袖长衣,脚登绣花鞋的妇女,一定会认为她们是少数民族,但要是寻着她们浓浓的江南口音, 跟着她们的身影进入她们生活的场景时,就会发现她们是正宗的“老汉人”。她们生活的屯堡是我国至今唯一保存着大明遗风的地方。当明朝汉族的文化与生活习俗早已在历 史的风雨中洗刷、演变,经与其它文化交融 而渐渐淡化了自己的本色时,藏匿于喀斯特大山深处的屯堡文化,却一如六百年前的原汁原味,固守着原有的纯朴和风采,与今天的汉族文化形成鲜明的对比。

明朝洪武初年,朱元璋为一统天下,形成稳定集中的政治局面,发动了多次“平滇 ” 战争,企图将盘踞在云南一直未肯臣服的元朝梁王刺瓦尔密一举扫平。其中,规模最大的一次是在明洪武十四年 (公元1381年), 朱元璋调用了30万江南大军征南讨伐滇、黔的战争。大军从云南、湖南两省进入贵州,每攻克一处便留下部分士兵驻守。一边操练一边开荒种地,巩固后方,提供军需。两年战争结束后,屯田戍 边的部队就地安家落户,操练耕种,以防不测之变。将士们的家属也先后从内地迁来贵州,形成了一个又一个村落。如今贵州安顺、平坝、长顺、普定一带凡地名带有“屯、堡、旗、哨”的村寨,都是当年屯军的驻地。其村民大都为当年屯军将士和随后大规模“政策性”移民的后裔。

经过那次移民,汉族的比例第一次超过其他民族成为贵州人口的主体。浩浩的江南大军与移民,除带来了当时明朝政府的政治目的外,还带来了江南独具韵味的水乡文化。这些屯堡人因有明律束身,终不能返回故里。在漫长的岁月里,思乡情结加上在蛮荒之地陡生的优越感,令他们对自己的传统文化至为珍贵,精心呵护。最典型的是今天在安顺东部密布的多个屯堡村寨的人们,他们都牢记祖籍,熟知家史,自觉严格地遵奉祖训宗规,顽强静默地承袭着祖先留下的服饰、语音腔调、建筑创意、风俗娱乐、饮食习惯,他们常自豪地认为“我们的祖先是第一批从事西部大开发的人”。

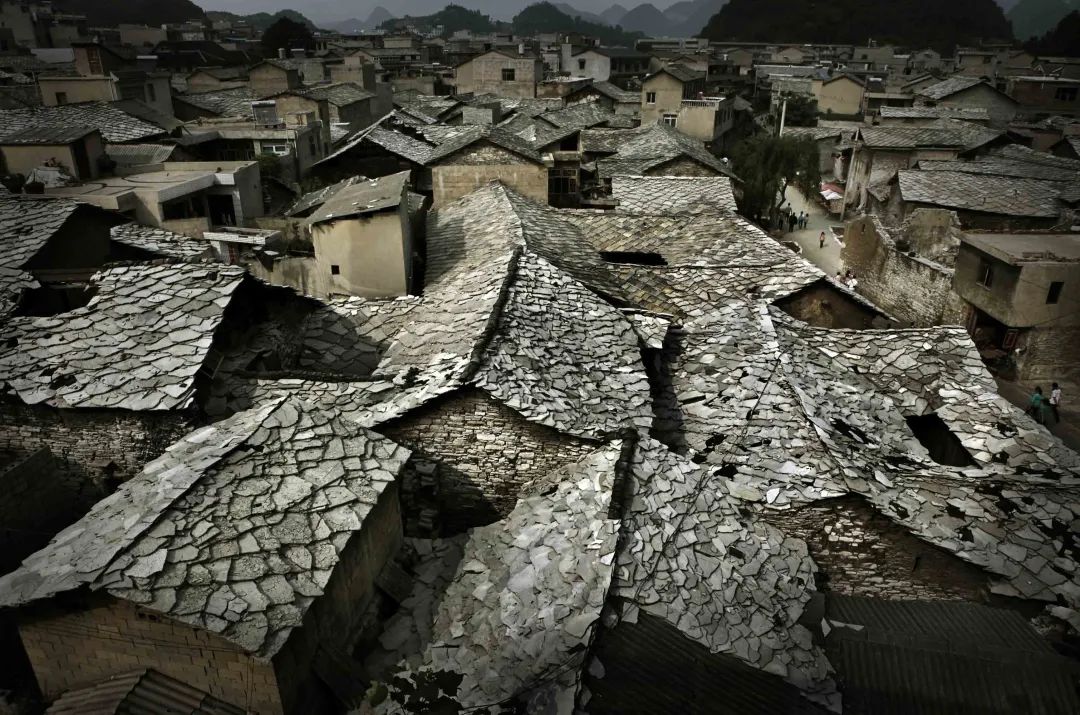

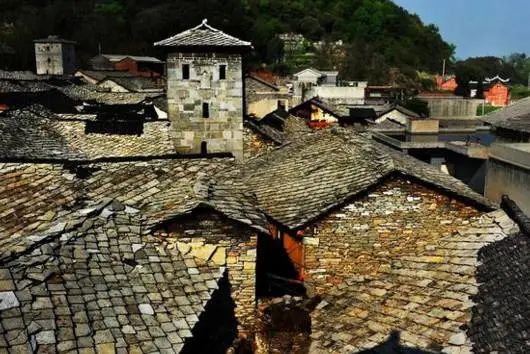

“石头的屋顶石头的房,石头的街面石头的墙,石头的碓窝石头的磨,石头的井台石头的缸“。这段顺口溜道出了屯堡建筑的特色。一个屯堡就是一座石头城寨。

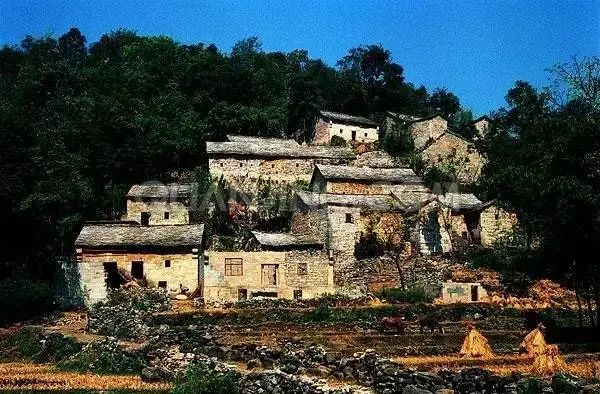

屯堡建筑的选地讲究风水堪舆。靠山不近山,临水不傍水,地势干燥,视野开阔,水源方便。左右有大山“关拦”,坐向以南北为宜,要符合“前朱雀,后玄武,左青龙,右白虎”,“山关人丁水管财”的五行学说要求。对屯堡人来说,传统的天文地理对人生命运的影响是至关重要的,被视为“万年龙窝”的居屋,如果不讲究风水龙脉,不注重相生相克,不仅会影响自身的财源命运,还会牵连到全寨的兴旺发达。这种习俗心理无疑对促进屯堡人的内聚力起到无形的作用。

安顺一带多山多树,岩石以沉积岩为主。其石材薄厚多样,硬度适中。屯堡人选择石木为主要建筑材料,从简陋的栅栏式建筑,演变成封闭式建筑结构。以石头寨墙或村民房墙连体,再配上碉楼、碉堡,形成了易守难攻的建筑群体。

他们深知,军事镇压并未带来永久的和平,环顾左右,反抗之事不绝。仅从明到清,大大小小的“焚烧屯堡”事件就不下数十起。如此险恶的环境,选择坚固而又阻燃的石头来建房,不能不认为是屯堡人生存智慧的一种选择。

屯堡村寨平面布局以一条主巷道和多条支巷道,将各家各户连成片,形成城堡式的结构。各支巷道只有一个口通往主巷道,构成“关门打狗”之势。民居沿袭了江南三合院、四合院的特点,由正房、厢房、围墙连成一门一户的庭院。结合特定环境的需要而加以改进成全封闭式的格局,从燕窝式到城堡式到城堡碉堡连结体式。在各种式样的独立庭院中,天井不仅是家庭活动的场地,更是防止进犯敌人纵火的措施。屯堡人的建筑观念,把防卫放在首要的位置上。

各幢房子用石头砌就高高的风火墙,院门为双扇大木门,木门上有门楼,门楼有雕花额杭和垂柱。门内系方形石板天井。正房一列3间,墙、枋、门孔、窗孔皆以条石镶就。房屋大门及壁窗小木杭镶拼为菱形、回形、寿字形等各种图案。正中一间为堂屋,堂屋内壁设置神龛。堂屋以前是屯堡人家办红白喜事之地、逢年过节敬神的场所。

屯堡妇女可说是屯堡文化的忠实守护者,一 身明初朱元璋家乡的“凤阳汉装”一穿就是 六百年,她们通常配带银饰品,穿着一身宽衣大袖的青色右开襟长袍,衣襟和袖口绣着杂色花边,长袍外穿着较短的码裙,腰间系着色彩斑斓的丝带,腰带在身后结着坠子,亦步亦飘,极有韵味,江南的丝绸工艺在此处得到较为突出的体现。据说这条丝带是她们最昂贵的饰品,一尺二寸长,代表着一年十二个月平平安安,她们的头上包着帕子,帕子上再 覆着一张色彩迥然的头巾,悄悄露出的“三咎头”发型很是特别,形似凤凰头状。

屯堡妇女脚登的绣花鞋最为古老和讲究,一般为布底鞋帮呈月牙型,彩绣花滚边,鞋尖处起倒勾,用双层白布做成高统连接鞋帮。屯堡人称为“抹尖鞋”或“高帮单勾鞋”,屯堡女人自古以来追随朱元璋元配夫人“大脚马皇后”,不缠足,而且习惯打绑腿。

屯堡人是一个尚武的汉族群体,最能体现这一特点的就是“地戏”。

地戏,顾名思义就是以平地为舞台围场演出的戏剧。地戏原是明朝征南大军中的一项娱乐活动,逐渐与贵州地方傩戏的优秀成分融合,经屯堡人的继承和演变而成当今世界唯我独具的特殊戏种。表演时演员们面带黑纱,头项面具,唱腔高亢悲凉,内容多为征战沙场忠君报国等题材,再现古战场的幕幕场景,充满了种种神秘色彩。

屯堡人对地戏百看不厌,每逢过年过节各村寨地戏班子轮番表演,观众人山人海。他们之所以如此热衷于地戏六百年不衰,是因为他们是屯军的后裔,他们的骨子里至今仍然流淌着军人的血液。演地戏是他们怀念征战南北的文化心理表现。

屯堡文化既有自己独立发展、不断丰富的历程,也有中原文化、江南文化的遗存,既有地域文化特点,又有中国传统文化的内涵。一方面,他们执著地保留着其先民们的文化个性,一方面,在长期的耕战耕读生活中,他们又创造了自己的地域文化。

▌免责声明:我们尊重原创,转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。