余的贵州札记丨奔放不羁的艺术灵魂 ——缅怀尹光中先生(有声版)

2024年,贵州学者余未人自写自录,继续用文字和音频立体呈现她对文化的思考。

贵州省博物馆的尹光中艺术文献展已经落幕,我因小小的腿伤差点与之错过,幸亏落幕前夕我决定坐轮椅观看,没有落下遗憾。

我与尹光中相识,大约有40多年了。他送给我看的第一件自己的作品,不是绘画,而是一篇散文化的小说手稿,我迅速瞄了一眼,他的字写得比我还丑陋。我首次得悟,原来,绘画可以出神入化,字却可以不堪入目。

尹光中仿佛是许许多多画面的叠加,他那野性张扬的文字和他那一口“鬼头刀把”的词语,加上奔放不羁的形象,让我心一惊:真艺术家,还是假艺术家?大艺术家,还是混混?

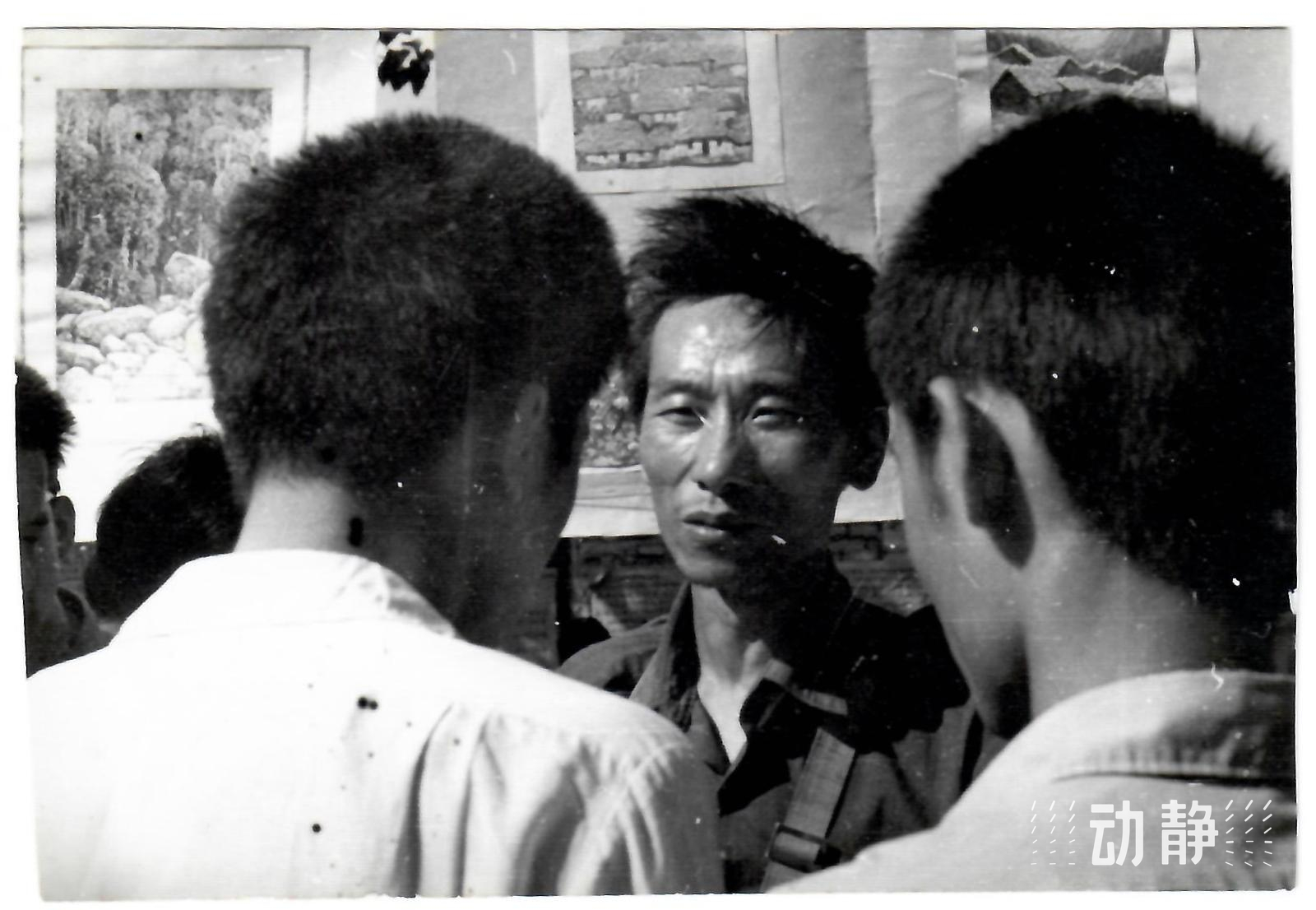

单人像

单人像

当晚,我读完了他的稿件,内心震撼,我感到他已经有了自己独特的艺术追求,这是好些艺术家一辈子都想不到、求不来的东西。于是,我对他的画也产生了浓郁的兴趣。

艺术诞生于苦难,还是诞生于幸福中呢?这是一个没有标准答案的问题。

他老家住在贵阳市市北街,以卖干货为生。有一年的四月八,他妈妈采摘野菌子煮来吃,母子皆中毒,被居委会发现,把他们送到贵医抢救,第二天就好了,出院。一分钱也没收。我问他住院的感觉,他说,最紧张的,是怕自己的呕吐物把医院白白净净的床单搞脏了。可是你越怕吐,就越要吐,就像倾倒垃圾桶。人就是个贱物!不过,他没想到的是,住医院竟然不要钱,他觉得这是好幸福的事!

他还常常到附近的谢家茶馆去听说书,《三国演义》《红楼梦》可以听到晚上12点散场,家长随你,不管。我不由得想到自己上初中时,周末夜晚可以从市郊水口寺,走到老城里的剧院买票看越剧《梁祝》、评剧《秦香莲》……他觉得自己的青少年时代,精神是幸福的。我也有同感。

他自己做过幻灯机,我做过玻璃球显微镜。只是,我在物理学方面全无才能,而他是将各种被人弃置的物品变成艺术品,在自己的院子里办过画展,可以说是当今的“前卫”艺术了。

他与我年岁相仿,所以我可以展开联想——我做什么的那个年岁,他在做什么?

他的经历非常丰富,当兵、教书、画画,自谋各种职业,非我所能及。他什么都干过,可就是没有进过美术学院。其实,当年贵阳书画院的一批大画家,都没有进过美院。美院难以培养出画家来,就像中文系难以培养出作家来一样。

我觉得他不是那种受得了部队严格训练的人。可他怎么会去当兵呢?相熟以后,面对我的质疑,他说,说老实话,我是1962年饿得实在遭不住了,才去报名当兵的。人家一看我这一米八几的大个子,马上就收我了!部队上白米饭随吃,一顿可以干上四五碗。在同一个单位里,能把话说的如此直白的人,相互间就没有什么芥蒂了,大家都是追求自由的人。

一次市文联换届大会,官员们穿西装打领带正襟危坐,唯有尹光中坐在最后一排,双脚高高地翘在桌面上。我递去几个疑问的眼色。他看到了,大声回答我:“我的脚痛风痛得老火,一晚上就鼓起眼睛等天亮!今天本来都不来的!想哈还是得来,至少给朋友们捧个场……”

尹光中自画像

尹光中自画像

他当兵回来就教书、代课。还随时背个小画箱学画画。在茶店、宅吉小学,哪个老师不在就代哪门课,这样一晃荡就是十年。他很习惯于这样自由自在的生活。

我感到他的画作形态、材料、内容、风格,都是他那双明亮的“独眼”发现的“独一个”。

他常常在贵阳周围写生。我看到他的画作时,他已经很有名了,1979年,他在北京举办了一个贵阳五青年画展,当时参展的5位,得到了北京文化青年,像作家刘索拉、作曲家瞿小松等人的热情肯定。后来,贵阳这“五青年”都成了大艺术家。

贵阳五青年画展现场

贵阳五青年画展现场

在贵州的艺术家中,他是头脑机敏、巧舌如簧的一个。他的眼睛特别能够发现美,一株向日葵,一只陶罐,一条鱼,他总是能够把那些最普通的事儿拿来深刻叙说,并一定可以找到自己的骄傲点。我不是说“焦点”,因为他的确是以那些独特之点作为骄傲,毫不掩饰。

我在贵阳市文联《花溪》上班时,他没事就会到编辑部逛逛。编辑部里有三位编辑都打过“烂杖”。当年就与尹光中相识了。尹光中与他们比我更熟得多。有一回,一位编辑与他开玩笑,说他当过“土工子”,也就是官话说的殡葬人员,被一些人视为最底层的职业。

他忽而勃然大怒,不知是要否认什么?印证什么?还是压根儿鄙夷这个话题?后来,他就不常来我们办公室了。但在外面,在乡间,他还是对我说了好些话,说他们在办美术学校,和我们正在办文学讲座一样,话题总是牢牢地绑在文学艺术上面。

而他引以为骄傲的,是他们办的美术班,教师都是大家,董克俊、蒲国昌、田世信、向光,等等。学生当中有后来出了好几个大才子,大名家。

那时,市文联的画家有一个游泳群体,我经常碰到画家董克俊。尹光中说,他在一次从黔灵湖游泳归来,在二桥一个“砂锅匠”的棚棚里躲雨,偶然认识了砂锅匠。尹光中突发奇想,要用这原材料来做雕塑,很激动。砂锅制作在贵州相当普遍,可为什么就单单是尹光中将它运用到艺术创作中来了呢?这就是他审美的独特眼力。如果没有这个,那就人人都是或都不是艺术家了!

在一个差不多的时段,他和另外一位艺术家都做砂陶,他认为,自己是原创,是说得出根根底底来的。

砂陶代表作《百家性》系列(部分) 图源:贵州省博物馆《“光中”——尹光中艺术文献展》

砂陶代表作《百家性》系列(部分) 图源:贵州省博物馆《“光中”——尹光中艺术文献展》

也许是因为他没有进过美院,就按自己无限制无框框的审美路线奔跑了!他在美术的这一个行道中,有油画线条木刻,有各种百花齐放的创新。他有一个特别能够储藏美的灵魂。

我一般不敢跟画家要作品,因为绘画有商品的属性,向人要画就变得有点像索要银子。

一天,我们六个人的大办公室清风雅静,只有我一人。忽然一条黑影闯了进来,手上拿着一个厚纸卷。嘱我:“送你的!你回家后再打开看!”“懂了!我会焚香沐浴礼待的!”

我遵嘱回家才看,那是一幅油画向日葵,它与那些向阳的、浓艳的、活泼泼的向日葵大异其趣。天空云彩驳杂斑斓,向日葵色调暗沉,它低头弯腰,仿佛在倾诉着难言的过往……这几株向日葵强烈的生命力还在与命运搏斗。它弯腰垂颈,可骨子里是铁柱,是钢筋。这是一幅珍品。我一直挂在家里。

尹光中赠作者的油画《向日葵》

尹光中赠作者的油画《向日葵》

前些年有几位画家看到后都说,尹光中现在可能都画不出这样的精品来了!是啊,他的手指被痛风这个恶魔扭曲了,那些微细的部分很可能表现不出来了。我愈发觉得这幅画特别珍贵。

他不坐班,我也坐班不多,又不在一个部门,就很难有和他见面的机缘了。直到我们都退休了,一次,在森林公园相遇。聊了一些别后的经历。

他得知我在搞民间文化,很兴奋。我们双方都感到话题多了起来。他说1985年以后,他在与大摄影家、大导演伊文思夫妇合作,伊文思要拍一部反映中国文化的影片《风神》,让尹光中用自己的艺术手段来表现风神。尹光中做了一尊面具,将风神的腮帮子鼓起来,表现风的力度。

我问他用什么材料做这个面具?他说,是用草纸打湿,一层层沾在模子上做的。我特别兴奋。因几十年前我读的扶轮小学,就在美工课学过。我说,你继承了这个在贵阳几近灭绝民间工艺!当时称民间手艺,就是后来的非物质文化遗产……他对我说,你既然喜欢,还说出这么多道道来,我就做一个送你!

尹光中赠作者的纸塑《风神》

尹光中赠作者的纸塑《风神》

几个月后,就在我退休的前夕,他果然如约给我送来了一尊彩色的风神面具。这尊面具,我没在他的文献展上见到,我托小舒小唱向策展人打听了,他们真是没有,我顿时有了一种“吃独食”的感觉。如我事先知道展览的信息,定当给展览贡献一个优质罕见的品种,连那幅向日葵油画,也与观众共享。

我和尹光中已经是很熟的朋友了,说话也就随便起来。大约是20世纪90年代吧,他应邀出访欧洲。有人问他:“你是以什么身份出访的?”“画家。”“真是画家?”“那你说,不是画家是什么?”“哈哈哈哈”,二人一通大笑。也没说破。

据说那次出访,尹光中是以民间艺人的身份去的。在20多年前,我国艺术界的观念有些莫名其妙。在一些人看来,专业画家与民间艺人仿佛天差地别。我特别为这种观念的流行愤愤不平。民间艺术有数千年的积累,它硕壮的根系,已经深深地札进了这片土地。外国人要了解或是学习中国艺术,自然要追根究底。要看中国艺术的根,而不是在中国去寻觅西方画法的根。

有一次贵阳籍的大艺术家谢孝思从苏州来访,贵阳市作为东道主,安排了一个活动——尹光中为谢孝思做一尊放在桌面的泥塑小像。我正好也去拜望谢先生,就目睹了尹光中塑像的场面。他真是几坨泥巴几挼几捏,谢先生的精气神就出来了!有些许夸张,谢先生自己也相当认可。

中途休息时,我笑问尹光中,传说你到欧洲出访有一个“情况”?他说,那是当然!他很神秘地对我说,有人也许会拿这个“情况”做文章。什么“情况”?原来,他去一处海滩做了裸泳。他说,我不瞒你,只有我一个人敢于裸泳,那些大腹便便,肚皮里就像有孕的汉子,还有那些心理素质差的,他们只有用各种名牌把自己包得严严实实的,哪里敢裸泳?海边都不敢去!这也是尹光中的一个骄傲点!

我不便用狭义的“美”字来概括一个艺术家的作品,因为美的层级有高低,真要分辨也不易。尹光中认为,“艺术仅仅有美是不够的,应该敲中人的灵魂!”这句话是他的追求,也是他留给世间的经典。

除注明出处的两张外,其余图源为:贵州省博物馆《“光中”——尹光中艺术文献展》