“精读堂”特别策划:碎片化时代的经典阅读

随着社交媒体的快速发展,人们越来越多地依靠碎片化阅读来获取知识和信息。那么,手机阅读能否取代纸质阅读?又如何在碎片化时代通过阅读经典汲取力量呢?6月18日下午三点,孔学堂传统文化公益讲座第896场,以“碎片化时代的经典阅读”为主题的分享会在贵阳也闲书局举行。

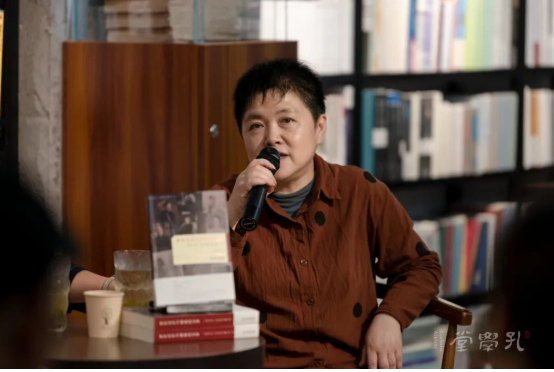

分享会现场,中国作家协会会员、贵州作家协会副主席戴冰;文艺评论家张建建;贵州师范大学教授、中国新文学学会副会长谢廷秋;自由撰稿人钟硕作为主讲人,就“碎片化时代的经典阅读”这一主题,结合他们自己的亲身经历,向现场的读者阐释了阅读对于人生的意义,同时分享了他们对碎片化时代经典阅读的看法和见解。本次分享会由贵阳孔学堂文化传播中心党委委员、副主任周之江主持。

创办《精读堂》五年,举办50多期,只为交流重要作品

中国作家协会会员、贵州作家协会副主席戴冰认为:“ 当下,对经典文化、作品往往是一种口头上的推崇,基本没有认真读过,或者是只言片语、道听途说、断章取义,这是一种非常令人担忧的事情,但这也是时代发展的产物,碎片化时代也有其存在的必然原因,不是任何人能够阻挡的。因为担忧,所以我创办了《精读堂》,五年,一共50多期,和其它平台不一样的是,我们请的老师,交流的内容是小众的但在文学史的角度是非常重要的作品。几年下来,对精读堂的会员有很大帮助。

经典揭示人生当中人人都有但是说不出来的东西

文艺评论家张建建认为:“阅读是带入个人情感性、情绪化,通过作品当中的语言描述甚至情节发展来和自己的心灵产生一定的共鸣,这是一种完全带入阅读者在场的阅读,是自己当下与小说当中的人物引起的共鸣,这种与在手机上刷屏阅读是完全不同的体验。经典揭示人生当中人人都有但是说不出来的东西,所以好的作品,就是把人生的经验,一目了然、清清楚楚,而且非常细腻生动的描绘出来。

不读书只能活一次,读书却能经历千百种人生

贵州师范大学教授、中国新文学学会副会长谢廷秋认为:“阅读对我们来说是非常有用的,不读书只能活一次,读书却能经历千百种人生,至少给我打一个很好的底子。但不可否认,进入信息化时代后,很多人都通过手机或者其它工具来参与阅读,但其实他们阅读的东西并非经典,只不过是在手机上进行一种碎片化的阅读,但我觉得从某种意义上来说,碎片不可能构建我们的人生,所以我觉得经典阅读就是经过时间的洗礼,能够沉淀下来的,永远流传的,而不是一瞬即逝的。”

经典阅读和个人的生活是一种相互印证的状态

自由撰稿人钟硕认为:“从我个人来讲,碎片化对我影响不是很大,只要自己有需求,就会去寻找相应的东西。经典阅读和我们个人的生活是一种相互印证的状态,年轻的时候读经典,我好奇别人怎么生活,像经典里面的人物我可以为他哭,而现在读经典,我更多的是对生命本质或者是生活的本质进行探索和思考。总而言之,不管在哪个时代,碎片化或整片化时间,经典阅读永远是小众的,但这种小众能让人感觉到心灵温暖。”

分享会上除了几位主讲人外,还有中国作家协会会员、山花杂志副总编辑谢挺;中国作家协会会员、贵州财经大学艺术学院教授李钢音;中国作家协会会员、贵州省作协理事、贵州省文史馆特聘研究员、贵阳市作协副主席王剑平等省内文学大咖也作了现场分享。

(本文转自“孔学堂”公众号,如有侵权,请联系删除)