一凡读字丨“年”到了!

过年,是中国最重要的传统节日之一,承载着丰厚的历史文化底蕴,也寄托着人们对美好生活的向往和期盼。过年时,无论身在何处,人们都会想方设法回家与家人团聚,共享节日的欢乐。

中国人为什么如此执着于“过年”呢?“年”到底是什么?

图1:“年”字的甲骨文写法

图1:“年”字的甲骨文写法

就先从“年”字的甲骨文说起吧(见图1)。从外形看,它分为两个部分:上部是一棵结实又带穗的庄稼,而且穗头很大,说明长得好;下部则是一个“人”。也就是说,“年”的甲骨文所表达的是一个头顶丰收禾穗的人的造型。这个“人”肯定不是平常人,而是“禾神”。它掌管着农业生产,可以保佑在每个生产周期都有一个好收成。

因此,“年”就是祭祀“禾神”的一系列活动,而这个活动放在了农闲后期。因为,接下来即将开春,又要进行下一轮生产了。农谚说的“过了腊八就是年”,一直延续到年后的正月十五,这个过程在中国就叫做“过年”。

图2:“年”字的金文写法

图2:“年”字的金文写法

过年是很隆重的,因为“年”的一个轮回分为四季,而其中三个季都是有花有果的,唯有冬季是万物肃杀。人们在这样的季节里开展祭祀活动,一是对已经取得的丰收表示庆贺;二是即使歉收也要通过祭祀,祈祷来年丰收;三是感恩禾神护佑,感恩上天赐福。你看,到了周代“年”字的金文(见图2),连禾神自己都跳起了舞步。

图3:“年”字的小篆写法

图3:“年”字的小篆写法

到了秦代的小篆,“年”字禾穗的形象还在(见图3),下面的“人”好像负担更重了,腿部被绑了个东西,变成了“千”。而“千”是“迁”的本字,“腿部”的符号代表重点指事。从小篆的字形来看,“年”的不轻松,也意味着人们的活动范围被固定在土地上,不能像狩猎生活那样四处迁徙。

《说文解字》:

秊,穀孰也。

翻译过来就是:秊,禾谷成熟。

图4:汉代,“年”字的隶书写法

图4:汉代,“年”字的隶书写法

到了汉代,“年”字的隶书好像已经看不出禾神的痕迹了(见图4),“年”字变成了“禾”+“千”。也许在汉代时,由于农业技术高度发展,对禾神的祭祀活动这一本义渐渐被淡化。此外 ,“千禾”也有人理解为代指丰收,从字面看也能说得过去。

图5:汉末,“年”字的隶书写法

图5:汉末,“年”字的隶书写法

到了汉末,“年”字的字形又产生了变化(见图5)。“禾”的痕迹更加淡化了,原本神圣的祭祀活动几乎找不到踪影了。

图6:魏晋时期的“年”字写法

图6:魏晋时期的“年”字写法

魏晋时期的“年”字还能勉强看出“禾”字痕迹(见图6)。原来的两个“点”又被省略掉一个,如果不看前面的那些字形,或许根本就不知其来源何处。

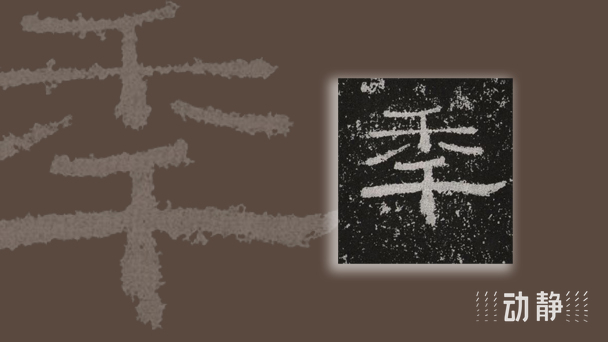

图7:唐代,“年”字的写法

图7:唐代,“年”字的写法

随着字形的一步步变化,唐代时,“年”字已经变成了今天我们看到的样子(见图7)。同时,也有“禾+千”的写法(见图8),但这种写法一直被视为“年”的异体字。

图8:唐代,“年”字“禾+千”的写法

图8:唐代,“年”字“禾+千”的写法

至此,“年”是“禾神”的这一概念越来越模糊,甚至还出现了“年”是怪兽的传说。相传,每到除夕夜就会有年兽出来吃人,为了赶跑它,还配置了各种各样的驱赶神器。其中,“放爆竹”是最普遍的。因此,“年”和“爆竹”就紧密地联系在了一起。

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。