《历史文化名人——王阳明》|龙场悟道

在贵州修文这片古老而神秘的土地上,阳明文化园静静地诉说着王阳明的传奇故事。这里,是王阳明心学思想的发源地之一,更是他人生轨迹发生重大转折的关键之地。正是在修文龙场,王阳明完成了人生中的困境突破,实现了心灵的觉醒。

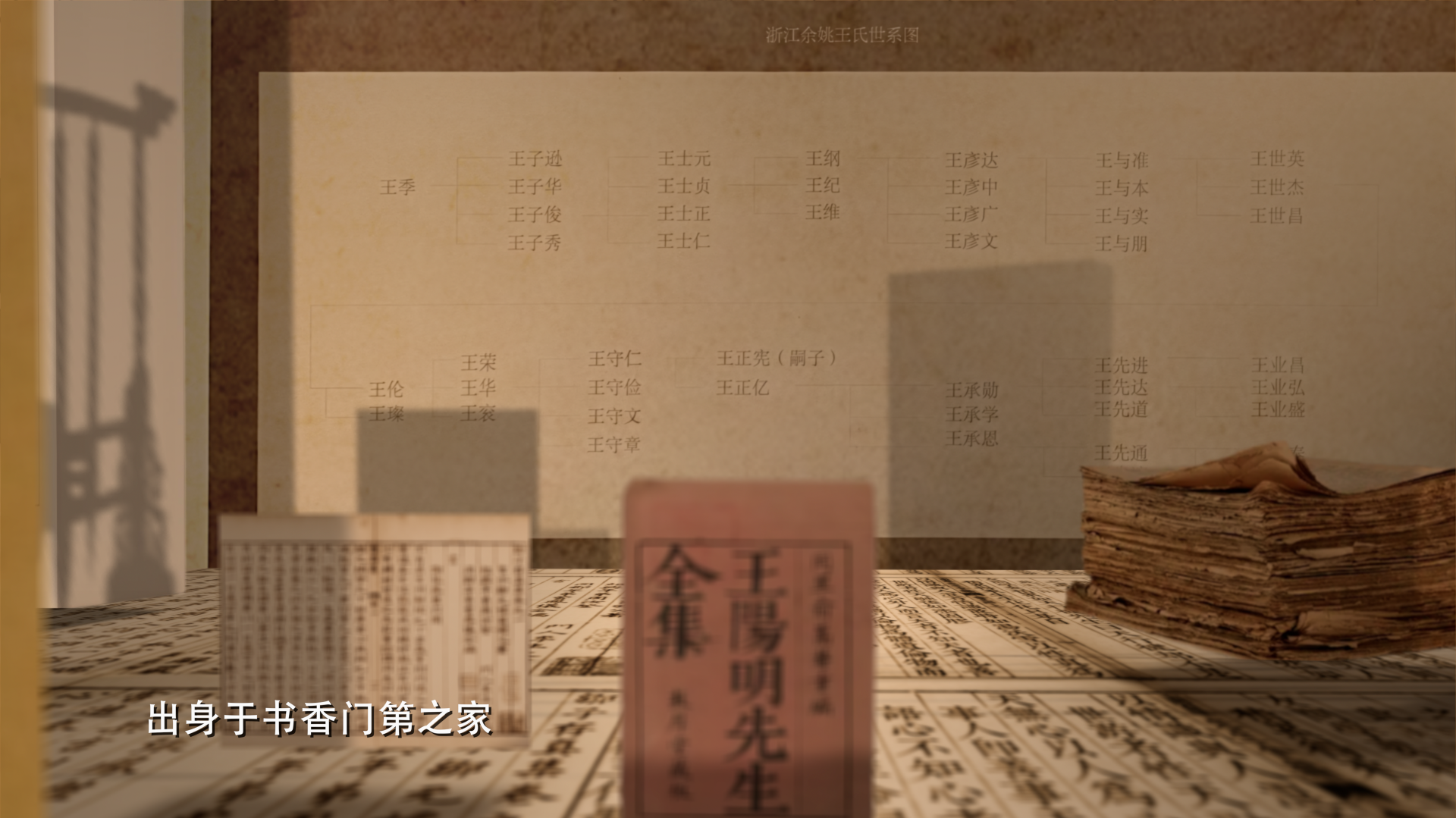

明代成华八年,王阳明,出身于书香门第之家,他的父亲王华是明朝的状元。自小便聪慧过人,十二岁时,他曾问塾师:‘何为第一等人?’塾师答曰:‘读书登第耳。’王阳明却摇头否定,坚定地说:‘登第恐未为第一等事,或读书圣贤耳。’从此,他立志要成为真正的圣人,探寻天地真理,为生民立命。

二十二岁王阳明中进士,他并未满足于此。他广泛涉猎词章、佛教、道教等领域,却始终未能找到心中的圣贤之道。三十一岁时,他担任兵部主事,负责军事事务,却因直言进谏而遭人陷害,被贬至偏远的贵州龙场。

正德二年(1507年)12月,王阳明从玉屏进入贵州,沿黄平、镇远等地到达龙场。初到龙场,王阳明面对的是破败的驿站和艰苦的生活环境。正如他在诗中所写:”草庵不及肩,旅倦体方适。开棘自成篱,土阶漫无级。”一间不及肩膀高的草屋成了他暂时的栖身之所,他劈开荆棘做篱笆,挖土做台阶。

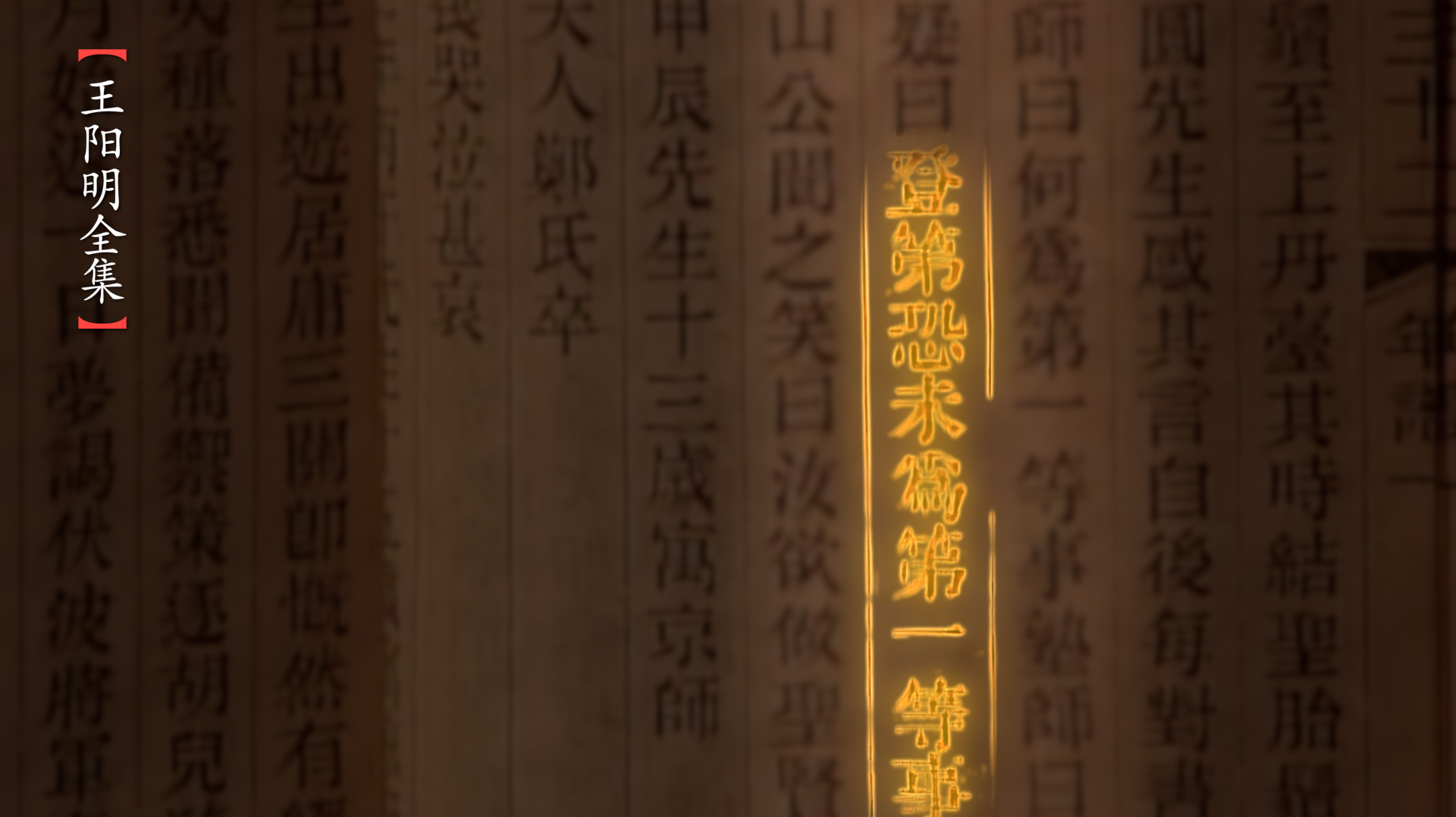

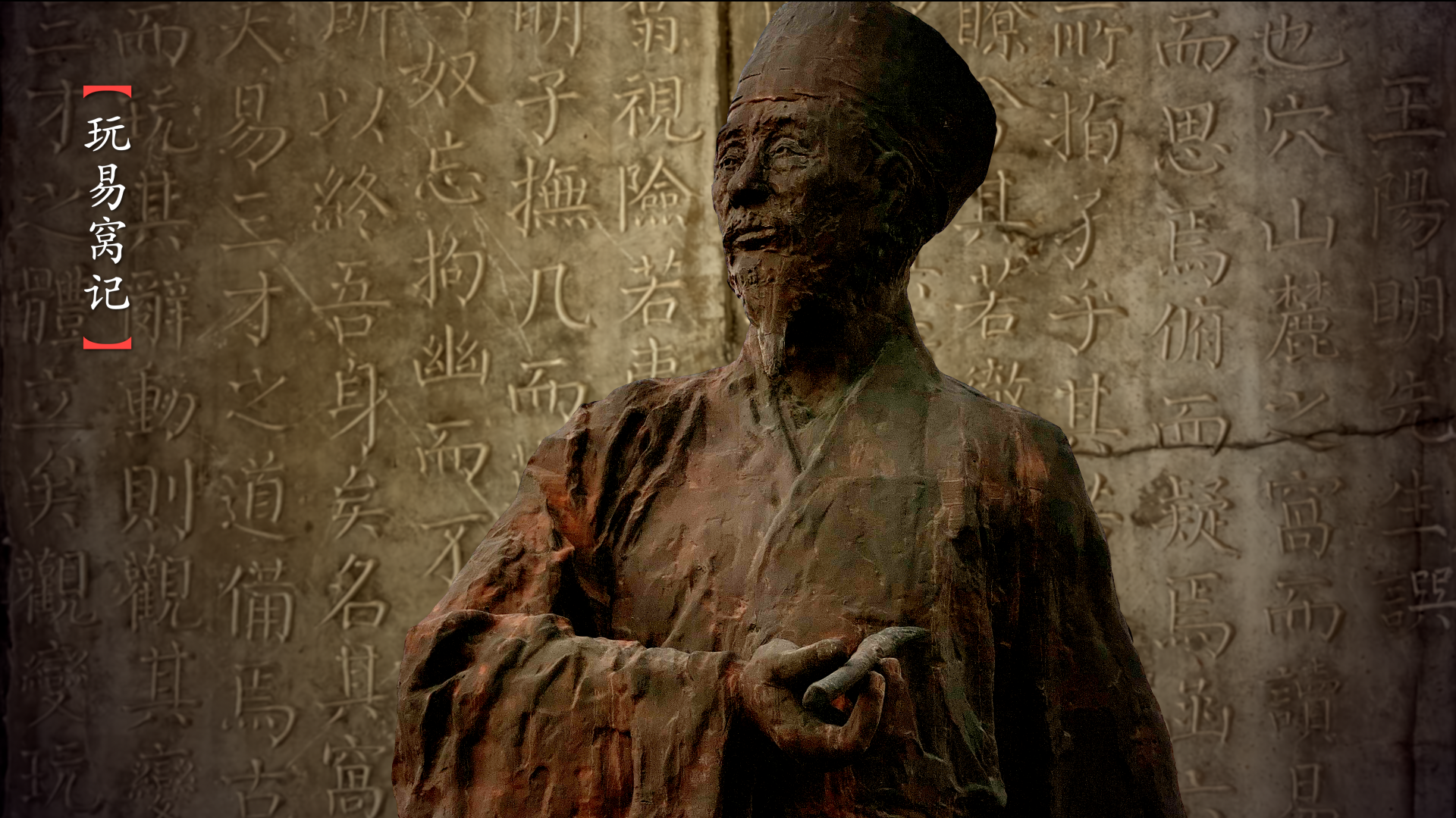

面对如此困境,王阳明并未消沉。他反复追问自己,如果圣人处于此等境遇,该作何想?他想起周文王被拘押而推演《周易》,孔子困厄而作《春秋》,于是他也在驿站的旁边,找到一个洞,研读《周易》,并给此洞取名为:玩易窝。

面临社会和自然环境的巨大压力,王阳明能抛开一切荣辱杂念。只有生和死的念头尚存,在生死极限的逼迫下,在无数次的追问与反思中。一天半夜,他在梦中仿佛听到有人与他对话,猛然惊醒,欢呼雀跃。这便是著名的“龙场悟道”。他悟出了“心即理”的真谛。他觉悟到“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者,误也!”

悟道之后的王阳明从玩易窝搬到了龙岗山东面这个稍微宽敞的洞中居住,并取名为阳明洞。

此时虽然生活条件仍然艰苦,但王阳明心中已经坦然,他还向少数民族学习耕作的方法,他在《观稼》诗中写道:种疏须土疏 种蓣须土湿。

龙场当地的少数民族乡民不仅帮王阳明解决吃饭的问题,看见他住的洞里阴暗潮湿,就伐木为材为他盖了房子,他取名为”何陋轩”。在这篇王阳明撰写的《何陋轩记》中,他这样写道:我刚来的时候,没有房子居住,住在丛棘之中,则郁也。迁到东峰,就着石洞住下,又阴暗潮湿。我曾在丛棘的后边开园种菜,老百姓纷纷砍伐木材,就在这地方建造了一座房子让我居住。

贵州少数民族的善良 质朴,以及乐于助人的品质,深深地感动了王阳明,他写道:夷之民方若未琢之璞,未绳之木,虽粗厉顽梗,而椎斧尚有施也。安可以陋之!” 由龙场人民身上,他感悟了良知的可贵,为日后的致良知学说的形成打下了基础。

在龙岗书院,王阳明讲学授徒,听讲者云集。他以人为本,以心为本,通过体悟的方法来教育人们如何成长生命、完善人格、实现生命价值。他形成了从“心即是理”到“知行合一”,最后以“致良知”为内核的心学思想体系。

贵阳市区东新路上的扶风山上,有一座阳明祠。这是贵阳人为纪念王阳明而修建的。王阳明曾受邀到贵阳文明书院讲学,从此在贵州形成了黔中王学这一地域性学派。他推动了贵州的人才培养和教育发展,开创了贵州一代学风。

王阳明的一生,是追求真理、实现自我超越的一生。他的龙场悟道,不仅是他个人的转折点,更是中国思想史上的一次重大事件。他的心学思想,影响了无数后人,成为中华文化宝库中的瑰宝。