贵州文旅知识趣味挑战大赛知识要点 | 人文贵州 -- 民族民俗篇(十二)

人文风情独特的贵州,拥有深厚的历史底蕴、丰富多彩的民族民俗文化。

在贵州,远古人类遗迹众多,少数民族文化与传统文化、红色文化与三线文化、山地文化与生态文化独树一帜。

这里钟灵毓秀、人才辈出。五百年前,王阳明贬谪贵州修文龙场驿,阳明心学由此诞生,这片土地被深深烙印上阳明文化的符号。还有诸如尹珍、李端棻、张之洞,特别是邓恩铭、王若飞等名人,为贵州文化注入了深刻的内涵。

作为非遗大省,贵州的非遗宝贝灿若繁星。口头文学、传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技、礼仪、体育和游艺等等,《中华人民共和国非物质文化遗产法》既定的非遗种类,在贵州均有相当规模的遗存。

千百年来,17个世居少数民族在这里依山而居、傍水而栖、和睦相处,创造出了“一山不同族,十里不同风,百里不同俗”的民族文化奇观。

多声部、无指挥、无伴奏自然和声的侗族大歌,如清泉般闪光;黔西南布依族“八音坐唱”,被誉为“声音的活化石”;黔东南丹寨苗族锦鸡舞舞步轻盈、曼妙多姿;黔西南晴隆阿妹戚托舞被誉为“东方踢踏舞”。贵州还是“百节之乡”,闻名遐迩的苗族姊妹节,被喻为“藏在花蕊里的节日”,“最古老的东方情人节”……

这些精彩纷呈的人文景致,扩大了旅游观赏和体验的空间,彰显出贵州全域旅游的大千气象。

贵州是名副其实的文旅资源富矿,有着巨大潜力和强劲势头。这里万桥飞架,因绿而养眼、因爽而养身,孕育了多彩文化、书写着红色传奇。依托得天独厚的“公园省”优势,贵州把旅游产业化作为“四化”的重要一环。随着交通格局、区位格局、开放格局持续优化,贵州正在为建设成为世界级旅游目的地而努力。

民族民俗篇:贵州是多民族聚居的省份,千百年来,17个少数民族在这里依山而居、傍水而栖、和睦相处,创造出“一山不同族,十里不同风,百里不同俗”的民族文化奇观。民族文化是贵州最具神秘魅力的风景线。

好花红调

好花红调,流行于贵阳以及黔南州的惠水、长顺、龙里、贵定、紫云、望谟等县(市)布依族地区的民间音乐,国家级非物质文化遗产之一。

好花红调清代时即已在布依族民众间传唱,至今已有两百余年历史。好花红调旋律简单,属羽调式民歌,包括四句两个乐段。歌词七字四句,采用比兴手法抒情达意。

好花红调中的“好花”指的是布依族村寨田间地头随处可见的刺藜花,过去布依族人演唱这一曲调主要是为了联络感情,寻找意中人。

侗族琵琶歌

琵琶歌是贵州南部侗族的一种单声部民歌。侗语称“嘎琵琶”,因以侗族乐器琵琶伴奏而得名。主要流行在贵州的黎平、榕江、从江和广西的三江、湖南的通道一带,历史悠久,是国家非物质文化遗产之一。

远古时洪水滔天,淹没人类,只剩张良张妹兄妹二人在葫芦瓢里活了下来,结成夫妻,繁衍人种。他们的后裔彭祖,为了纪念他们,召集八百人来唱琵琶歌,唱得很动听,感动了天上七位仙姑,仙姑们学会了歌,到处传唱,教会了各地侗家。

侗族琵琶分大、中、小3种。以低音大琵琶自弹自唱的,称叙事琵琶歌。

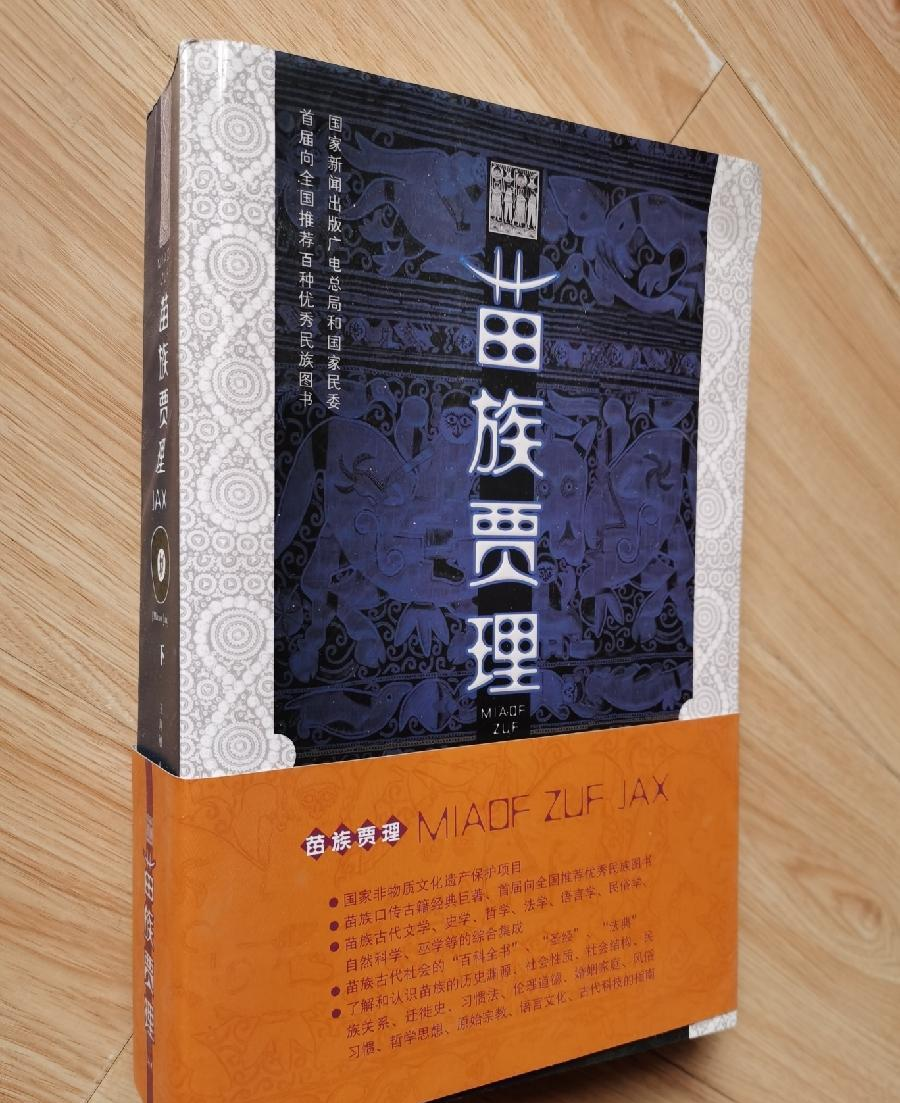

苗族贾理

苗族贾理是黔东南苗族地区经典的历史文化记忆集成,它集创世神话、族源传说、支系谱牒、知识技艺、原始宗教信俗、民俗仪礼、伦理道德、诉讼理辞和典型案例于一身,集中反映了苗族的精神情感和智慧意识。

苗族贾理是通过对一个个故事、事件具体而平实的叙述,寓褒贬于其中,是一部古代苗族的“百科全书”“法典”,它淋漓尽致地展现了苗族农耕社会与苗族传统文化的原生态面貌,是国家非物质文化遗产。

贾理是苗族言史述典的范本,也是苗族重大节庆活动的依据,更是苗族先民言行必遵的神圣准则,在传承固有文化、塑造族人性格、促成民族认同、增强内聚力、推动苗族社会的有序发展等方面具有极其重要的作用。

珠郎娘美

侗族民间故事珠郎娘美源出古州(今贵州省榕江县),后流传于黎平、从江等县的侗族地区。

故事产生于乾隆至嘉庆年间,讲述的是勤劳朴实的英俊后生珠郎与心灵手巧的美丽姑娘娘美的爱情故事。

珠郎娘美的故事,成为侗族传统口述文学的代表作,曾被改编成侗族曲艺、侗戏,并拍成同名舞台艺术片在全国放映。2008年列入国家级非物质文化遗产代表作名录。

刻道

地处黔东南腹地的施秉县杨柳塘镇,苗族文化氛围十分浓厚,民间流传着一种神秘的“刻道”文化。刻道是首批国家级非物质文化遗产,汉语的意思为“苗族开亲歌”。

当地苗族群众在婚嫁时双方都要唱刻道,唱不上来的一方要罚酒。歌师手上的刻道刻划着古老的记事符号,隐藏着巨大的信息,每一个奇异的符号都对应着不同的歌唱内容。虽然没有固定的歌词,凭借刻道的提示,歌师可以唱上三天三夜不重复。

“刻道”是迄今为止苗族最早的记事实物和该支系最古老的文字工具,也被民族学家和民俗学家称为“苗族最古老的婚姻‘活化石’”。