动静·教育 | 让美丽的彝寨会说话

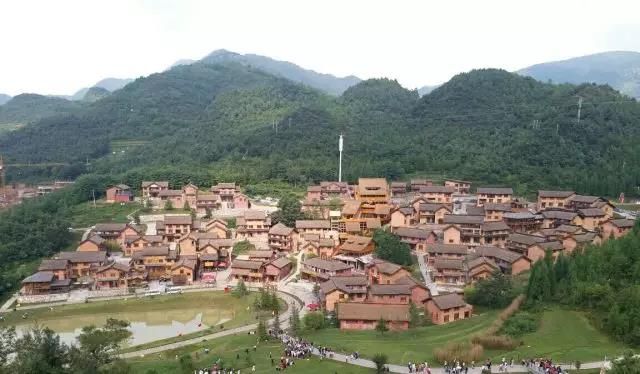

海坪彝族文化小镇

珠尼阿依坐在六盘水市海坪彝族风情街一家彝族服饰店门口,双腿夹着印有彝族改良纹饰的手鼓,嘴上喊着“动次打次”的节拍,修长的手一上一下的拍鼓,身体跟着左右轻晃。

她身旁,三个年轻人也跟着她拍打,很有节奏感的鼓点引得小店门口一下围了不少游客。

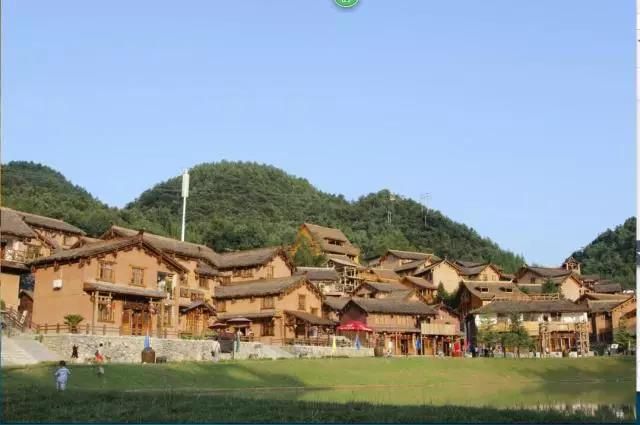

这是一家售卖彝族服饰的店,坐落在海坪彝族文化园区的一条风情街上。在青石铺砌的风情街中部,店门口摆放着一些彝族手工艺人做的帽子、配饰、漆器和可供租赁的彝族服装。

店里挂着珠尼阿依从民间搜集而来的服饰“文物”,有的甚至有近百年的历史。其中一些,是她的彝族私服,仅供参观,不予出售,对她来说,那些衣服如同珍宝。

王富慧向记者介绍海坪彝族风情街

珠尼阿依是王富慧的彝语名,在彝语中“珠尼阿依”意为彝家美丽漂亮的姐姐。她生长在贵州纳雍的彝族世家,家中祖父、伯父掌管着家族视为圣物的彝文典籍。从小在这样的环境中长大,王富慧深深被自己的民族文化所吸引。她曾在家乡毕节当彝汉语老师,1990年考入中央民族大学,毕业后一直在贵州民族大学任职,如今担任贵州民族大学西南夜郎文化研究院译审。

她还有另一个身份——海坪彝族文化园区的彝族文化总顾问。据了解,海坪彝族文化园区所在的海坪村,很久之前是彝族聚居地。当地政府通过易地搬迁,精准扶贫,在这里建成千户彝寨。如今居住在彝寨的老百姓,是从六个不同的村子搬迁而来贫困户,彝族原住民少之又少。可以说,海坪千户彝寨,是一座“搬过来”的彝寨。

寨子建好了,海坪彝族文化园区向贵州民族大学发出邀请,希望能请专家来为寨子增加文化内涵,既要“面子”,也要“里子”。王富慧来了,她要做的是为这座美丽的寨子注入灵魂的事,“我想让大家认识更多优秀的彝族文化”。

王富慧精通彝文,为风情街上每个店铺的招牌都设置了彝语名。她觉得店铺是这条街传播彝族文化的“窗口”,她给店铺里的工作人员讲解每个纹饰代表的内涵,告诉他们该如何给顾客介绍彝族服饰文化的精髓。就连很多当地人,也是从王富慧的讲述中,才真正认识彝族文化。

王富慧也有过担忧,那些搬迁到这片土地上的新移民,可能对这片土地缺少了解。的确,1006户4123人贫困户从四面八方搬迁进彝寨,面对崭新的生活,有些移民起初很难适应,甚至有人曾试图回到老家。

随着千户彝寨景区越来越火,村民们觉得每天都过得充实,络绎不绝的游客,给这里带来了活力,也让老百姓的钱包鼓了起来。糍粑摊前时不时传来杵槌和石臼隔着糯米的碰撞声,空气中飘荡着彝家小食的饭香,海坪村再次“活了”起来。

彝寨的山坡上伫立着一个砖红色的建筑,叫九重宫殿。过去,九重宫殿是彝族军长的宫廷建筑,一般人不能随意进出;如今,这里成为彝寨的重要标识,游客们纷纷站在阶梯上自拍、合影。

王富慧说,历史上九重宫殿依山而建,以一条中轴线向上呈阶梯状,使宫殿一重高于一重。然而在海坪彝寨的九重宫殿却是四方型建筑环绕,中间大殿最高。这让王富慧觉得建筑“不够传统”。

她认为最重要的是要做出有灵魂的东西,能把彝族几千年传承到今天的故事讲给后代和世人听。 “修个博物馆吧!”王富慧建议。

与其他博物馆不一样,这个彝族历史文化博物馆不在空旷开阔的场所,就隐在九重宫殿内阶梯旁的房间中,四个展览馆分布四侧。

2017年8月15日,九重宫殿的博物馆正式开馆,展出了彝文古籍1208件,文物藏品861件。王富慧觉得“完成了一个梦想”。

海坪彝族文化小镇

她期待这里能成为彝族的精神家园之一。她设想着,建一个剧院,用现代技术演绎彝族先祖希慕遮的一生;设一面浮雕墙,讲述彝族的民间故事,讲讲这里的酒文化,还有爱情。

从彝族英雄支格阿鲁的雕像到以彝族始祖希慕遮命名的广场,有一条长850余米的路,在王富慧眼中,这是一条“朝圣之路”。在彝寨,处处有揪着她灵魂的东西。