贵阳3号线来啦丨你好,3号线!贵阳中心城区1小时生活圈初步形成

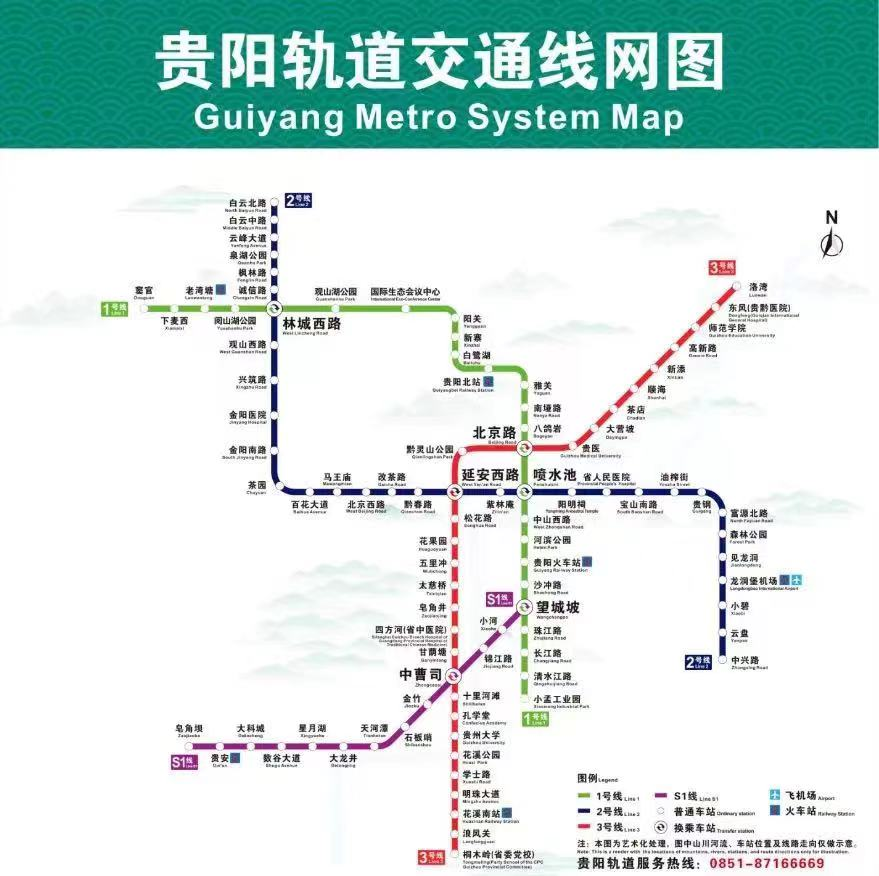

12月16日,由中国中铁作为社会资本方投资建设运营的贵阳轨道交通三号线开通初期运营,贵阳中心城区1小时生活圈初步形成。

贵阳轨道交通三号线是连接贵阳市南北的一条骨干线路,起点花溪区桐木岭,终点乌当区洛湾,途经花溪、南明、云岩、乌当四大行政区域。线路全长43.03km,其中地下线41.672km,高架线0.710km,过渡段0.648km,全线共设车站29座,车辆段和停车场各1处,控制中心1座,主变电所3座。项目采用“PPP+施工总承包”模式,建设期5年,运营期25年。开通运营后将会成为贵阳市运营里程最长、客运量最大、运行速度最快、智慧程度最高的一条地铁线路。

专业至上,探索匠造之美

为全力推进项目建设,中国中铁充分利用全产业链优势,面对工程规模大、专业齐全、工期紧张,贵阳轨道交通三号线多次组织中铁装备、中铁工服等相关单位针对贵阳岩石强度高、地下水丰富、岩溶发育等特点,就盾构选型、配置、参数等进行了优化,并成为在喀斯特地貌地区首次采用盾构大规模施工的项目,同时,为解决盾构施工预制管片,渣土直接外运造成道路污染严重、运输成本高等问题。贵阳轨道交通三号线探索出一套成熟的盾构渣土处理设备和施工技术。实现了资源再生利用及零污染排放,管片厂的建成已为后续贵阳轨道交通项目建设提供管片来源。

品质至上,坚守精“筑”之美

贵阳轨道交通三号线围绕项目重难点,积极开展科技攻关活动,收效显著,联合贵州省总工会成立“贵州省劳模和工匠人才创新工作室”,从科技创新、技术革新、创新思维、创新班组、管理创新五个方面开展技术创新活动,形成科研课题10余项,软著1部,论文17篇,自主研发授权专利10项微创新技术,该科研课题项目已达到国际先进水平。通过信息数字化管理手段、悬臂掘进机、拱柱法施工、全荤式咬合桩、嵌入式连续支承轨道、复合材料预制装配式疏散平台板、新型地面钻孔机器人、智能二衬台车、地铁车站机电安装综合管线BIM技术、110kV预制舱式变电所等一些新材料、新技术、新工法的运用,这些新工装、新设备、新材料的使用,极大提高了功效,在有效确保工程质量的前提下,实现了综合能效的最大化。

人民(服务)至上,共享智慧之美

贵阳轨道交通三号线的建设是一场智慧与技术的碰撞,科技感十足的装修装饰、设施设备,暖心相伴的运营服务,让乘客尽享文旅之美。

基于智慧车站平台,结合智能场景业务应用,整合综合监控及各子系统功能,全线车站在远控操作模式下均可实现一键开关站功能,极大提升车站智能管理效率和服务水平。

全线设置了AFC智能客服中心和智慧车站,在贵阳首次实现由“人工客服”向“自助服务”转变,乘客可通过语音问询、屏幕点选等方式获取服务和帮助;智慧车站能够实时对站内客流拥挤度、扶梯检测、可疑物品遗留检测等,直观、快速显示系统的工作状态,实现车站视频智能联动功能。

乘坐电客车时,乘客可通过客室车门上方的43寸超大的LCD动态地图,掌握各站点出站口、目的站到达时间、扶梯位置等信息。客室座椅两侧设置的透明玻璃屏风,车厢多功能区域增设的残疾人轮椅固定绑带,空调系统内部配置了低温等离子空气净化装置。

设计至上,彰显人文生态之美

车站装修装饰在创新思维与人文设计的基调下,以打造贵阳新的城市名片和地标空间为目标,植入了贵阳特有的城市及文化符号,展现贵阳的蓬勃发展潜力和文化自信,增强乘客归属感和自豪感,加强地铁空间与使用人群情感共鸣。在标准明挖车站的装修上,以生态、经济、人文三条脉络为基础,提取三角形为元素进行变化和叠加,并抽象成为贵阳市市花——兰花造型,用以象征城市的发展与和谐。在标准暗挖车站的处理上,呼应其特殊的地理环境,在车站营造“空山新雨,仰望星空”的氛围,体现空灵静谧的站点特色。此外,在北京路这样的特殊暗挖车站,站厅站台的装修以厅堂式的空间表达了车站环境的端庄大气,并结合弧线体现空间层次,特殊灯具点缀空间氛围,呼应人文线路主题。

通讯员:盛利