《我的茅台记忆》| 建厂初期,茅台酒的贮存和转运

39名员工、建筑面积4000平方米、41个酒窖、5个酒灶、5口甑子、年产75吨茅台酒,开启了茅台国营70年。

4万多员工、占地约1.6万亩、30个制酒车间、7个制曲车间、9000余个窖池、年产超过5.6万吨茅台酒,创造了茅台辉煌70年。

七十年风雨兼程,七十年奋勇前行,七十年铸造辉煌。《我的茅台记忆》将带你走进茅台酒厂曾经的奋斗历程。

茅台酒的包装是茅台酒生产过程的最后一个环节,包括包装工艺操作、酒瓶的造型与质量的改进和提高、酒盒的设计、纸箱的设计、包装箱的改进等。

茅台酒生产过程中运输和包装的不断改进,经历了一个由人力手工操作到半机械化半自动化的发展过程。在地方国营茅台酒厂成立之前的私人酿酒作坊,生产出来的酒是用人工抬进库房。

茅台酒厂成立后,从私营业主手中接管企业资产,发展生产后,从生产车间搬运酒到库房和包装车间,也一直沿用人工抬酒坛或酒篓装酒,从20世纪50年代至60年代就用牛车转运酒,从接管时的12匹马发展到牛车50余辆,运输范围从转运酒扩大到运煤运粮。当时的盛酒器皿系用细竹篦编制成坛子形的竹篓,内涂猪血、生石灰、桐油和皮纸。称为“卮子”,每个卮子容量约50公斤左右。卮子的优点是轻便,缺点是易渗漏,长期装酒有异味。

20世纪50年代盛茅台酒的竹篓

较大型的装酒容器也是用竹篦编制,称“酒海”,用来勾调酒、转运酒使用,容量为5000市斤,相当于现在的运输罐。后来接酒装酒改用陶瓷土坛,坛外用竹篦编织保护篓子,减少用汽车运载时碰撞损失,20世纪90年代后期逐步改用不锈钢桶替换陶瓷坛。

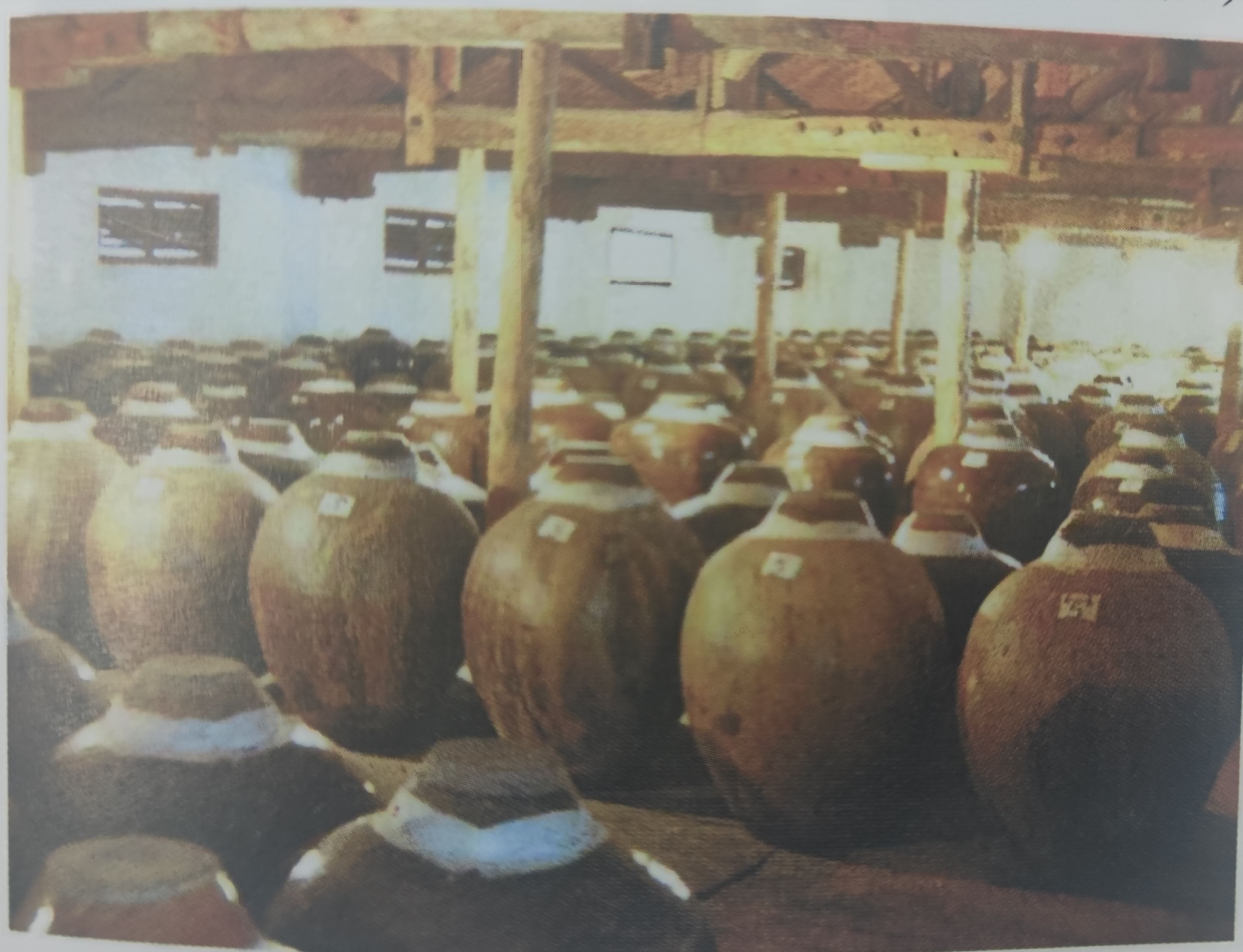

上世纪60年代,茅台酒酒库

上世纪60年代,茅台酒酒库

酒的贮存是把酒装入专用的陶瓷坛中,集中在专用酒库专人保管。建厂初期是用本地生产的陶瓷土坛,1956年8月,茅台酒厂接管二合制瓶厂的全部人员和设备,改为制瓶制坛车间,生产酒坛、酒瓶和土烟嘴。负责茅台酒厂酒瓶和酒坛的生产供应。

茅台酒老酒库

1958年3月,将制瓶车间分为二合制坛车间、中华制瓶车间。由于制坛车间规模小,生产技术落后,生产的坛子上口小、下底小、中间大,容量在300~500市斤之间。由于这种坛子底部小,稳定性差,口径小,倒酒不方便,渗漏较大,1972年又改在江苏宜兴地区购陶瓷坛1800个,这种坛底部和开口都比较大,放置起来稳当,口径也大,倒酒也方便,容量500~750市斤,只是渗漏性稍大于二合坛子。

20世纪70年代,酒库车间洗坛

为了解决渗漏酒损问题,工厂又考察了江西省宜兴陶瓷坛,这种坛子底部大,放置稳当,口径也大,容量为1000市斤,渗漏性稍小,从1973年起全部改用江苏宜兴坛。但渗漏问题仍然存在,库房酒损率达5.592%,经鉴定后报废12676个。后改用四川泸州和隆昌生产的大口陶瓷坛。20世纪80年代中期工厂进行了大容器贮酒试验,20世纪90年代开始使用大型不锈钢酒罐贮存,但对生产的各轮次茅台酒使用四川省隆昌坛贮存。

资料来源:《中国贵州茅台酒厂有限责任公司志》