文化丨历史遗存丰 通道文化彰显

南亚廊道、茶马古道、龙场九驿、川黔驿道、湘黔驿道、滇黔驿道……在贵州,古代驿道道路遗存74段、桥梁66座、渡口和码头22处,驿站与马店遗存等12处交通类文化遗产,充分体现贵州交通发展的历史可读性,是贵州古代交通发展的见证,弥足珍贵。

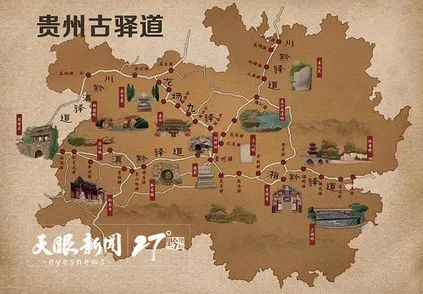

贵州古驿道图(贵州交通博物馆供图)

贵州古驿道图(贵州交通博物馆供图)

千百年来,在贵州这片土地上形成的古驿道文化遗产富集丰厚。2021年底,贵州省文化和旅游厅下发《关于开展贵州省长江流域文物资源调查工作的通知》,明确丝绸之路南亚廊道贵州段调查,纳入贵州省长江流域文物资源调查工作统筹推进。

贵州省文物保护研究中心组织工作专班辗转黔东南榕江县,黔南三都、荔波、独山、都匀、平塘、罗甸、惠水、贵定,黔西南册亨、望谟、安龙、兴义和义龙新区等14个行政区域,行程3000多公里,涵盖珠江流域北盘江、南盘江、红水河和都柳江水系,拍摄了7700多张照片、57条视频,捶拓了6通碑刻的拓片。调查将丝绸之路南亚廊道贵州段出海通道的历史演变、路线节点、关联设施、沿线文化遗迹,以及道路在不同历史时期的功能变化作为重点,收获颇丰。

“南亚廊道”是古代丝绸之路的重要组成部分,主要是指中国古代联系南亚诸国以及中西亚地区的通道。该通道经四川、青海入藏或经陕南、四川、贵州、云南和广西,最终通往南亚、东南亚。

20世纪50年代,在清镇、平坝一带发现的两晋南北朝时期和隋唐时期墓葬中出土的鸡首壶、莲花纹罐、蛙形水注等青瓷器,以及玛瑙、琥珀等装饰品。贵州省文物保护研究中心研究员娄清认为,这说明了贵州与中原甚至与东南亚和南亚都有交通往来。

苗疆走廊,亦称“古苗疆走廊”,是从湖南经过贵州连接云南的官道。2012年,贵州大学杨志强教授首先提出的一个文化走廊概念——指的是元代1291年新开辟的一条连接湖广(今湖南、湖北等地)经过贵州至云南、东南亚、南亚的一条“官道”及其支线,涵盖了云贵高原大部分地区。

苗疆走廊除了东由湖南起经玉屏横贯贵州而西出盘州进入云南,一路串起十几个县(市)之外,沿带状辐射周边的几十个县,形成了一条带状的走廊区域,各民族文化形态富集,多元文化活态互动。贵州段沿线所辐射带状周边的森林覆盖率高,山川河流纵横交错,文物古迹甚多,古驿道的不少路段,石拱桥仍保存有遗存和遗迹,还有不少的庙宇、寺院和独具建筑风格的古村落星罗棋布,这些都是极为精彩的文化遗产景观。

青岩古镇(省文旅厅供图)

青岩古镇(省文旅厅供图)

贵州大学人文学院教授曹端波在接受采访时表示,根据历史资料,西南的木材、矿业等经济资源在全国独树一帜。明清时期,中国的资源更多是从西南沿古苗疆走廊进入东部,东部的移民则更多是携家带口,进入拥有更多创业机会的西南。美国经济史学者李中清认为,清代前期贵州的市场化程度并不低于内地。

湘黔驿道始辟于元代,系湖广通云南的大道之一段,起于湖北江陵,中经湖南常德、辰州、沅州,由晃州(今湖南新晃县)进入贵州,入境第一站为平溪(今玉屏),经镇远、偏桥(今施秉)、黄平、麻峡(今麻江)、新添(今贵定)至顺元(今贵阳)。

滇黔驿道包括湖广通云南大道之一段,辟于元代。由顺元(今贵阳)、罗甸(今安顺)、普安(今盘州)而达云南中庆路(今昆明)。也包括上述川黔滇的乌撒(今威宁)入滇道,乌撒为其冲要之地。

为了加强对西南地区的统治,特别是巩固云南边防,大力整治元代所开驿道,增设驿、站、递铺,并屯军保护、维修,令沿途土司及府州供养驿道,从而形成以贵阳为中心的稳定的驿道干线。

川黔驿道则包括自四川重庆府入黔的川黔驿道正线,由川黔驿道抵播州(后遵义府)治地往容山至偏桥的支线,由四川经贵州黔西北入云南的川黔滇驿道贵州段。

明初,奢香率水西部众开山辟岭,开辟出以偏桥(今施秉)为中心的两条驿道:一条向西,经水东(今贵阳东北),过乌撒(今威宁),达乌蒙(今云南昭通);一条向北,经龙场(今修文)、六广(今修文六广镇),过黔西、大方而达毕节,与川黔滇驿道相接,连通四川蔺州(今古蔺)、永宁(今叙永)。并置龙场、六广、谷里、水西、奢香、金鸡、阁鸦、归化、毕节9个驿站,史称“龙场九驿”。

这些古驿道沿线的风情习俗、节日庆典、祭祀礼仪、歌舞戏曲、工艺制作等,不仅原生性浓,而且内涵丰富。

在贵州师范大学教授吴晓秋看来,贵州驿道文化线路的价值构成是多层面的,既有作为驿道整体的文化价值,包括散落其间的不可移动和可移动文物自身的历史价值,及因驿道而产生的不同区域间交流、对话的非物质文化遗产价值,又有驿道赖以存在的生态价值和驿道沿线自然景观、人文遗迹等不可再生的文化生态旅游价值。

▌免责声明:我们尊重原创,转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。