探寻流长镇的农文旅魅力——薪火传递息烽服务队实地走访交流

7月21日,贵州民族大学传媒学院“薪火传递”三下乡实践队继续在息烽县流长镇开启新一天的实践活动,聚焦当地特色农文旅产业,积极与流长镇的政府工作人员沟通,也通过观看非遗花灯戏、走访黄杰水果种植基地等,深入了解流长镇农文旅融合发展现状,以实际行动助力乡村振兴。

非遗花灯里的文化与传承

当天上午,贵州民族大学传媒学院“薪火传递”三下乡实践队来到息烽县流长镇流长花灯会馆,一场精彩纷呈的非遗花灯戏拉开了当日活动的序幕。花灯戏作为当地极具特色的非物质文化遗产,以其独特的唱腔、生动的表演和浓郁的乡土气息,展现了流长镇深厚的文化底蕴。在这个会馆内没有专门的舞台,只有干净的场地和几张简易的桌椅。老艺术家们说:“平时大家聚在这里就是玩儿,不用搞得多复杂,有人喜欢唱,有人喜欢听,这就够了。”通过交流,队员们了解到平时为了不耽误家里“娃娃们”的学习,周六的晚上大家才会自发的来到花灯会馆聚一聚,听戏曲、话家长。据花灯的非遗传承人徐明刚介绍,花灯戏一般有出灯、开财门、参神、砍五方、说春、采茶、逗幺妹、辞灯(谢灯)等内容。逗幺妹是息烽花灯的重要内容,可以用胡琴、笛子等民乐伴奏,每唱完一段都要奏响锣鼓,幺妹轻盈起舞,作为“陪衬”的唐二则主要负责逗唱,“幺妹”在书面语中是指“花旦”一角,“唐二”就是武角,唱的词是通过不同的形式来表达和传承文化,地方性的、政策性的都有。

“我十三岁就开始学唱花灯了,只要有愿意学的年轻人,有不懂的来问我,我肯定把会的都教咯,老一辈子的花灯传承下来,我们应该巩固,把它传承下去。” 提起这些与花灯相伴的往事,徐明刚老师总是神采奕奕。

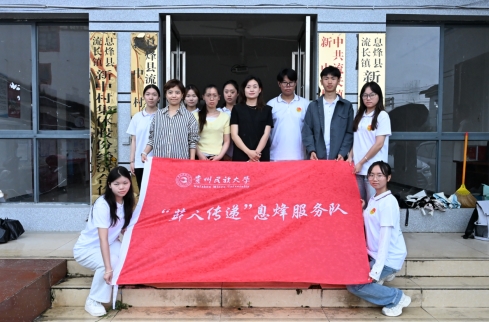

揭牌仪式搭建合作桥梁,共促农文旅融合发展

下午,实践队前往新中村参加揭牌仪式。仪式现场气氛热烈,相关代表共同见证了这一重要时刻。此次揭牌标志着贵州民族大学传媒学院与新中村在农文旅融合发展的道路上迈出了坚实的一步,也为后续各项工作的开展奠定了良好基础。

走访水果种植基地,探索推广新路径

随后,实践队来到息蜂黄杰水果种植基地。在基地负责人黄哥的带领下,队员们走进葡萄和李子种植区,实地参观了解水果的种植规模、生长环境和培育技术。一串串用纸包裹好的葡萄挂满枝头,黄哥很热情地拆开三四串给队员们骄傲地展示,虽然葡萄还未完全成熟,但仍可见其长势喜人。黄哥详细介绍了基地的种植模式、销售渠道以及近年来的发展情况,并与实践队员们就如何进一步提升水果品质、拓宽销售市场等问题展开深入交流。队员们结合自身专业和当下热门的网络宣传方式,积极和他交流探讨精品水果推广、销售的更多可能。

交流结束后,黄哥小心翼翼地把用来给葡萄遮光的纸重新包裹好,可见其对这片果园的悉心照料,队员杨欢见到这一幕,很是感动,主动拿起纸袋,跟着学起怎么在果子成熟前给它遮光。

通过这一天的活动,实践队成员对流长镇特色农文旅产业有了更为全面和深入的认识。也希望将充分发挥传媒专业优势,用镜头记录流长镇的美丽风光和特色产业,用文字讲述乡村振兴故事,为当地农文旅产业发展贡献青春力量。此次三下乡活动是一次助力乡村振兴的生动实践,未来实践队还将继续深入基层,探寻乡村发展新路径,为乡村振兴战略的实施添砖加瓦。