一凡读字丨这个字竟是一部农耕文明进化史

中国是农业大国,自古以来文字和农耕文化就有着深厚的渊源。

图1:“农”字甲骨文的多种写法

图1:“农”字甲骨文的多种写法

先来看甲骨文“农”字的写法(见图1),虽然形态各异,但是基本组件相同,都是由“木”和“辰”组成。“木”好理解,就是树木,那“辰”有是什么呢?

图2:商、周时的“蚌铲”

图2:商、周时的“蚌铲”

郭沫若先生在《甲骨文字究》一书中说:“余认为辰实古之耕田器,其作贝壳形者,盖蜃也。”意思是说,“辰”就是古代耕田用的农具。这种农具是用大贝壳做的,而这种大贝壳就叫做“蜃”。

《説文解字》:

蚌,蜃属。

《淮南子·氾论训》:

古者剡耜而耕,摩蜃而耨。

这里的“摩蜃而耨”就是指,打磨巨大的贝壳成为工具,去清理杂草荒秽。由此可见,远古时人们就是用蚌铲在原始丛林中开垦荒地的。可是,从这个字的外形看,和我们现在看到的“农”完全不一样,那它又是怎么演变的呢?

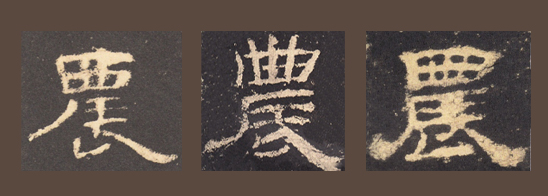

图3:“农”字金文的多种写法

图3:“农”字金文的多种写法

来看金文的“农”字写法(见图3),也是有多种形态的。其中,同甲骨文相比最明显的变化就是上面多了一个“田”。从最左面的这个写法来看,原来的双木“林”变成了双“屮”(草)。这说明,农业生产由原先的开垦荒山到了有固定农田的阶段,而且主要任务变为“为农田除草”,这说明了生产力的进步。

再看中间这个写法,下方多了一个“止”(脚趾),这说明要到走到比较远的地方去耕种田地,很明显是农业生产范围扩大了。

而右边这个写法,则在上面还多了两个“爪”(手),用“手”护在“田”的两边是为农作物提供保障,也就是防护庄稼,抵御自然灾害。此外,最上方还画了一条横线,这说明田多了需要划分界限。

因为金文的年代和甲骨文比较接近,所以能看到字形变化的路径,并且通过文字的变化感受社会的进步和生产力的发展。

图4:“农”字的小篆写法

图4:“农”字的小篆写法

“农”字的本义是动词,指在林野伐木锄草,垦荒耕种,比如“农耕”“农田”等,都是这个意思。后来又产生了引申义,即以垦地耕种为生者,如“菜农”“果农”等。而“农”字的简化字,就是从草书楷化而来的。

图5:“农”字的字体演变

图5:“农”字的字体演变

从贝壳到现代机械,“农”也在不断变化、不断进步。