读长征丨赫章还山村,书声唤烽烟

红色书屋里,五十多人齐声诵读,铿锵语调在乌蒙山间回荡,历史与现实在这一刻交织。

近日,哲庄镇还山村红色书屋迎来一场特殊的“漂流”。哲庄镇干部职工代表、全镇19个村党支部书记、村民代表等50余人齐聚这片红色沃土,在领读人的带领下齐声诵读《改革开放精神》选段。

县史志办工作人员讲述的“红二、红六军团在乌蒙山上的岁月”,把人们带回1936年春天——贺龙指挥红二、红六军团在赫章哲庄坝打响了乌蒙山回旋战中关键一役。

参观纪念馆时,四名小红军被救又被害的故事,让不少听众湿了眼眶。

红色热土的历史坐标

还山村,一个深藏乌蒙山腹地的村庄,2021年被中组部确定为 贵州省首批23个红色美丽村庄建设试点村之一。

这个荣誉源于87年前那场改变村庄命运的战役。1936年3月,红二、红六军团在长征途中与国民党军队在此激战,史称“哲庄坝战斗”。

站在哲庄镇桃园垭口,四周青山如黛,苍松翠柏环绕着哲庄坝红军战斗遗址纪念碑。

当年在贺龙亲自指挥下,红军在此设伏歼敌,为后续战略转移赢得宝贵时间。

战斗中负伤掉队的红军战士,被当地百姓冒死相救,谱写了“激战负伤、生死救援、鱼水情深、青山埋骨”的壮歌。

土墙房里的生死营救

“听说你们都是穷苦人家的孩子嘛,我们也都是穷苦人家,只要你们能逃出命来,我们也就心安了。”

当孙大娘对四名小红军说出这句话时,土墙房里的烛光映照出军民血脉相连的真情。

这四名十几岁的小红军因重伤无法随部队转移,被孙忠海一家收留。

其中一名小红军背部中弹,子弹深陷体内。孙忠海妻子冒险请来懂医术的熊老婆婆,在没有麻药的情况下,用镊子和发簪取出子弹。

“十几岁的孩子硬是忍住了这种剧痛”。

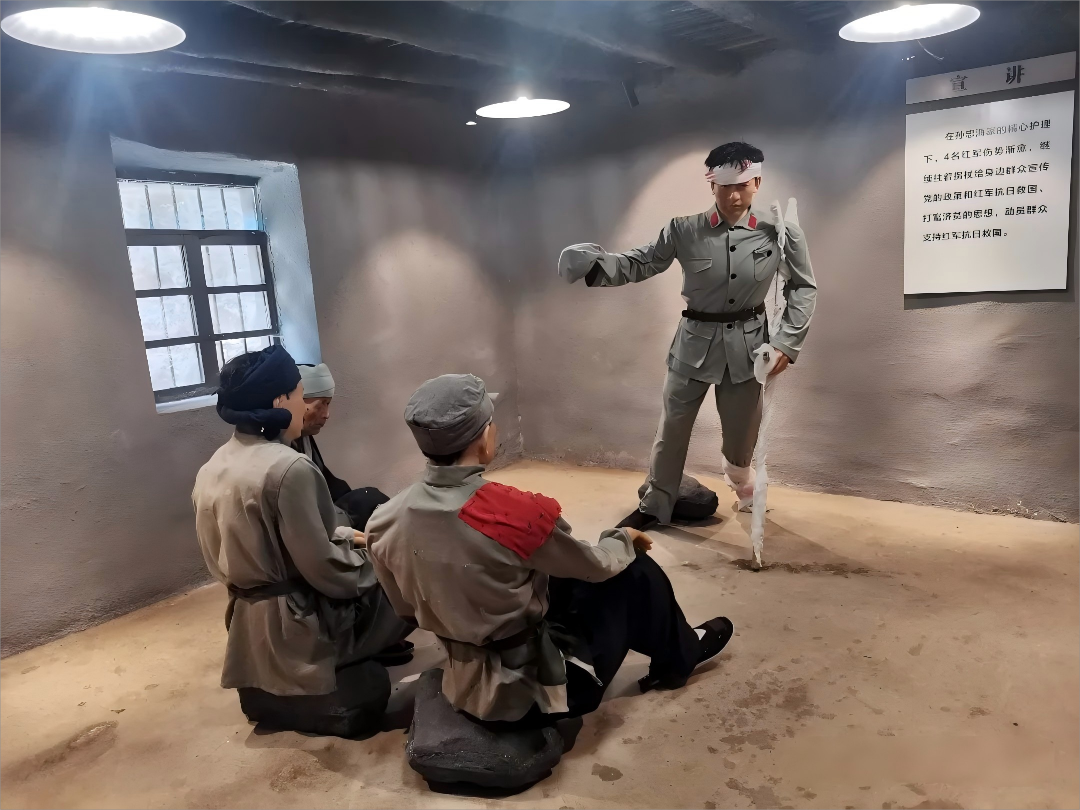

小红军在养伤期间向孙家宣传革命道理。“讲的都是外地话嘞,可是讲慢一点呀,我们也能听懂。”孙忠海后来回忆道。

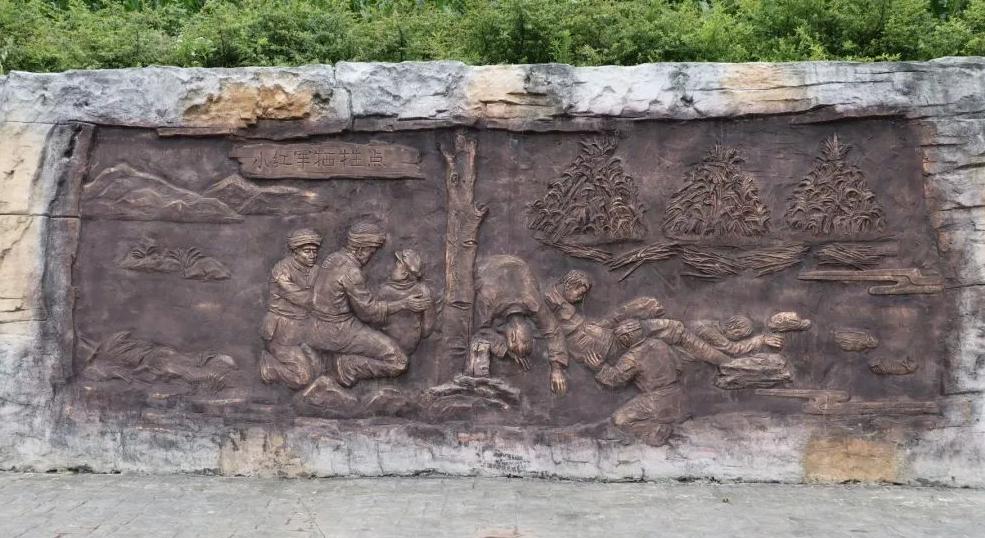

然而地主武装的搜捕打破了暂时的安宁。孙家将小红军转移到玉米地草棚藏身,仍不幸被发现。

四名小红军最终惨遭杀害。埋葬红军遗体后,孙忠海背上干粮踏上寻找红军的道路,一去就是十多年。

红色记忆的现代表达

今天的还山村,那段烽火岁月已被精心保存。2021年以来,赫章县聚焦“红色”底色,突出“美丽”关键,高质量推进红色美丽村庄建设。

村内纪念馆分为激战哲庄、军民一心展示馆、乌蒙英烈、红色讲堂等4个展馆。

展陈方式融合文字、图片、图表、实物、影音等多种形式。

在“鱼水情深”陈列馆,蜡像生动还原了孙大娘救护伤员的场景。

红绿交融的振兴之路

走在还山村,红色记忆不仅存在于纪念馆中。林下天麻、大马士革玫瑰花、茶园构成绿色产业矩阵。

村集体盘活闲置资源,发展天麻315亩、玫瑰花500亩、茶叶500亩,预计集体经济年收入超百万元。

孙大娘的后辈孙成会如今是村里讲解员。“有游客来参观,孙成会就会细致讲解当年的感人故事。”节假日她还在景区摆起小吃摊。红色资源与绿色产业在这里完美融合。

“红,记载了革命历史;绿,承载着生态产业发展的希望。”赫章县委书记颜岭表示,当地正做好红色文化与绿色文化 ‘深化’‘结合’‘转化’三篇文章。

还山村红色书屋的图书漂流活动,正是红色基因传承与时代精神培育的创新实践。

夕阳余晖中,参加阅读活动的人们陆续离开还山村。红色书屋的灯光渐次亮起,照亮书架上《红军长征在赫章》《回顾赫章解放》等史料汇编。

不远处,大马士革玫瑰花田在晚风中摇曳,四间青瓦石墙的陈列馆静静矗立。

书声与烽烟的回响,产业与信仰的交融,让这片被烈士鲜血浸染的沃土,焕发出新时代的生机。

当最后一抹霞光消失在山脊,还山村的灯火与星空相连,如同永不熄灭的红色火种。