FM90.0关注 | 追捧老戏骨,这本书不能不看!

“对于一名演员来说,

最幸福的瞬间一定是在舞台上。”

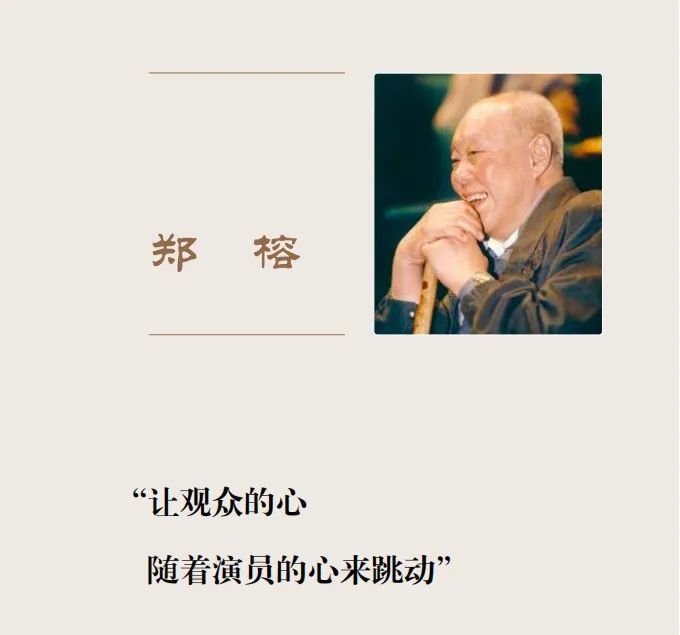

2022年12月24日8时50分

北京人民艺术剧院艺术委员会顾问、

著名表演艺术家郑榕

在北京逝世,享年98岁。

在《北京人艺演员谈表演》这本书中,

他回忆了人生中

最重要的几个影视角色塑造的经历;

书中还摘录了他一生中最宝贵的

对表演的理解和经验总结的话语,

也回顾了他一路走来的

艺术人生——

在近期由中央广播电视总台声音新媒体平台云听、中国文艺网、头条新闻联合发起的“‘双读双歌’之大艺美声——把时代读给你听”(以下简称“双读双歌”)活动中,中国戏剧家协会理事、中国艺术研究院话剧研究所所长、研究员宋宝珍作为荐读人,向大家推荐了这本饱含人艺人对话剧民族化持之以恒追求的书籍——《北京人艺演员谈表演》。

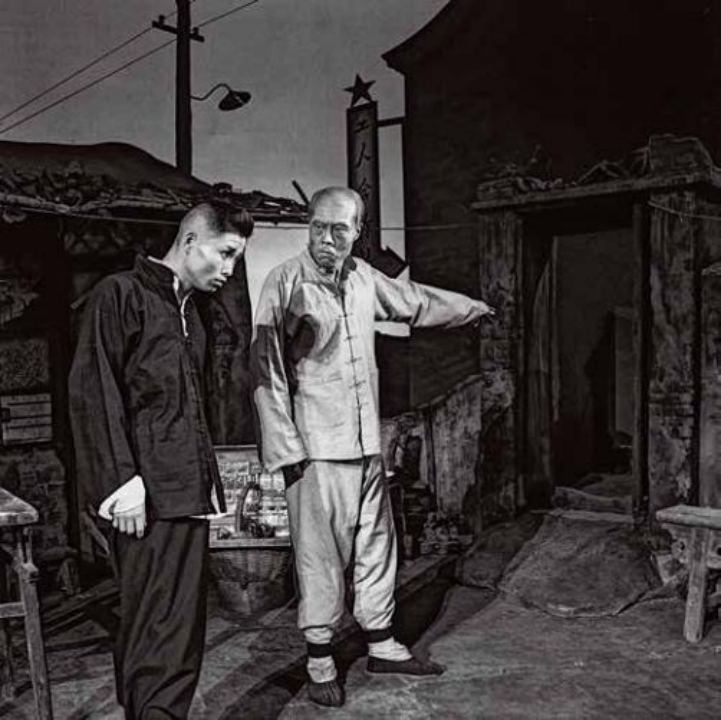

郑榕在《龙须沟》中饰演赵大爷(右)

1950年,郑榕幸运地在焦菊隐执导老舍创作的话剧《龙须沟》中获得饰演赵大爷一角的机会,回忆起参加《龙须沟》排练与演出的那段岁月时,他表示“遇到了不少困难和问题,也学会了很多东西。”在《北京人艺演员谈表演》这本书中他提到,为了演好这一角色,他每天在排练前早离家一小时到朝阳大街闹市上进行体验生活的补课,“见到那些吃早点的、卖菜的、摆摊儿的老人,我就盯住不放,观察他们的神态、手势,模仿他们的语调、步态,和他们攀谈,尽量使自己成为他们中间的一员……到最后化妆彩排时,人物基本上得到了肯定。站在化妆室的镜子面前,我自己也感到惊奇:‘原来赵老头是这样一个人!’”

郑榕在《茶馆》中饰演常四爷(右)

从1958年到1992年,郑榕不停地对《茶馆》中扮演的常四爷进行反复研究,从最初简单地把常四爷演成硬汉,到最后真正找到了人物的自我感觉,达到了老舍先生“你们要把《茶馆》的文化演出来”的要求,最终使常四爷成为了郑榕艺术创造中的代表作之一,“就这一个‘硬’字,我演了几十年,一直在不断变化发展。”

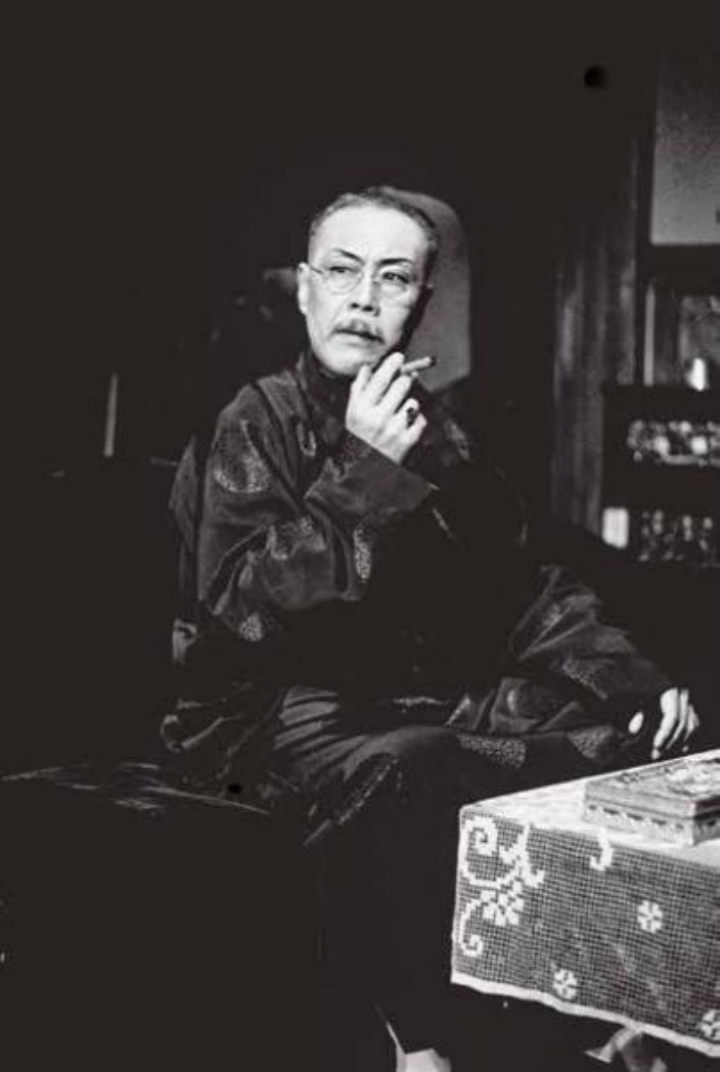

郑榕在《雷雨》中饰演周朴园

对自己从1954年开始扮演的《雷雨》中的周朴园角色,郑榕用了近五十年时间不断研究和总结,把周朴园一角作为“一份未完成的答卷”,在一场场演出中不断体会和调整。在书中他这样总结到:“演员可以扮演许多角色,但创造出一个典型人物形象却极不容易。这就是说,不仅要‘扮演’模仿一些人物的行动举止、音容笑貌,而且要‘进入人物的生活’,要使人物有血有肉有他独特的思想感情活动。”

作为北京人民艺术剧院最早的一批演员,

郑榕从1958年到1992年,

演了374场《茶馆》,近400场《雷雨》。

他曾在接受采访中表示,

“感觉到跟观众心贴心了,

好像观众底下什么反应、什么动作都能获知了,

我知道这就是进入人物了,

只要有这种成功,

我就觉得做什么都不算累了。”

而这也印证了他在《北京人艺演员谈表演》中

对于演员的理解

——“让观众的心随着演员的心来跳动”。

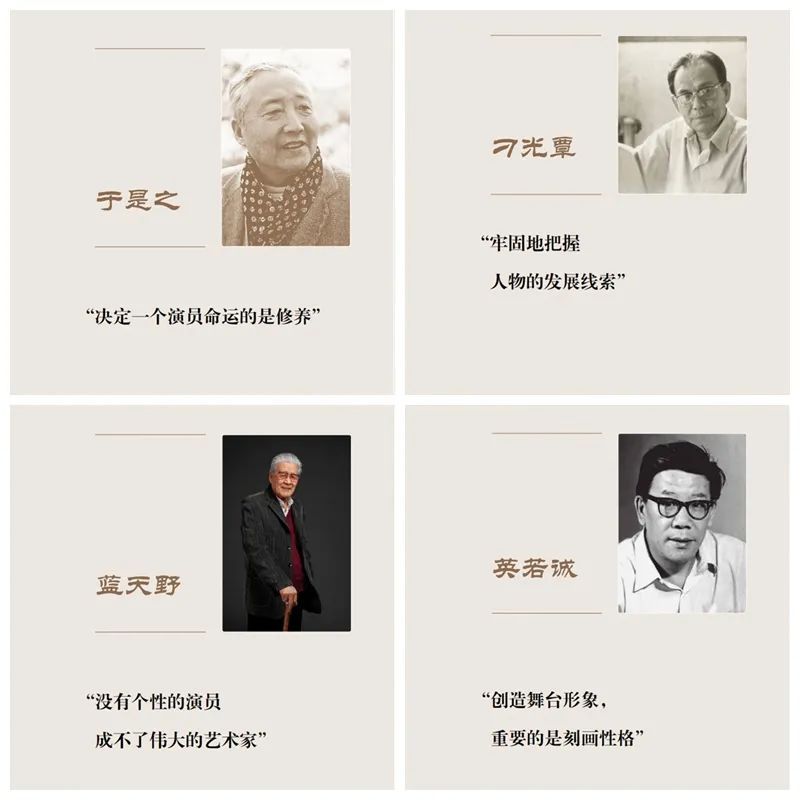

荐读艺术家宋宝珍在《戏比天大 精益求精》一文中谈到,《北京人艺演员谈表演》的艺术家名单由北京人艺提供,撰写要求上紧扣“演员谈表演”这一关键,尽可能用演员自己的话来表达对表演的深刻理解和总结。于是,每一章的标题,都可以看到艺术家本人一句精辟的表演经验谈——

于是之 “决定一个演员命运的是修养”

刁光覃 “牢固地把握人物的发展线索”

蓝天野 “没有个性的演员成不了伟大的艺术家”

英若诚 “创造舞台形象,重要的是刻画性格”

……

每一章都展现了献身话剧的演员们

“对于艺术事业的无限忠诚”,

也让我们感受到了

德艺双馨精神代代相传的力量。

70年来,北京人艺走过了一条守正创新、开拓进取的艺术道路,留下了一大批久演不衰的优秀保留剧目,成为享誉国内外的话剧艺术创造的典范性剧院,创造了独树一帜的北京人艺演剧学派,造就了一大批杰出的编剧、导演、表演、舞美艺术家,形成了北京人艺鲜明的特色和宝贵的艺术传统。

书中收录于是之、刁光覃、朱琳、郑榕、蓝天野、英若诚、董行佶、朱旭、林连昆、谭宗尧、濮存昕、杨立新、冯远征、吴刚、何冰、徐帆16位北京人艺表演艺术家关于角色塑造、表演实践、艺术理想等方面的心得与凝思,高扬德艺双馨精神,彰显了一代代人艺人“戏比天大,德比地厚”的艺术境界。

“这些艺术家们把毕生的表演经验和感悟,结合所塑造的角色进行概括和凝练,以呈现70年来北京人艺众多知名艺术家的万花筒般多姿多彩的表演理念,为戏剧工作者或有志于从事表演的爱好者提供有益的参考。”宋宝珍说。

《北京人艺演员谈表演》

也让不少青年演员受益匪浅。

在12月22日的

《高莉说书》年度好书推荐特别直播节目中,

《卿卿日常》“五少主”尹岐的扮演者、

青年演员昌隆

便分享了自己在阅读这本书的过程中

“偷学”前辈经验的经历

“剧本的生命在于演出”,

观众最先直观感受到的是演员的表演,

艺术创造成果最终要体现在演员身上,

演员对角色的精彩演绎和诠释,

构成了观众鲜活的舞台记忆。

在北京人艺建院70周年之际,

中国艺术研究院话剧研究所

推出的《北京人艺演员谈表演》,

读之,正如著名导演焦菊隐所言:

“真正地闪耀着生命之光的舞台艺术,

如同老蚌久经磨砺生成的珍贵的宝珠。”

相信北京人艺将继续在

民族化、现代化的艺术道路上薪火相传,

以“戏比天大”的艺术追求和文化自觉,

继续感染一代又一代观众!

(来源:综合中国作家网、中国文联出版社微信公众号等报道)