这一站,贵州|大松山墓群到底有什么了不起?

大松山墓群位于贵州贵安新区马场镇,2022年7月,贵州省文物考古研究所联合北京大学、四川大学、中山大学对该墓群开展全面考古发掘。2023年3月28日,贵安新区大松山墓群入选2022年度“全国十大考古新发现”。

那么,这座从未见于文献记载的墓群究竟有什么不凡之处?

一、罕见的历史时期大型公共墓地

大松山墓群分为早晚两段四期。早段为两晋南朝和隋唐时期,共有墓葬155座,主要散布于大松山水库周围的斜坡地带,依山势排列,三两成群,墓向不一,表现为小聚集家族墓地形式。

晚段为宋元明时期,墓葬共2037座,形制包括石室墓、土坑墓两类。石室墓砌筑较随意,所用石料大而粗糙,未发现排水沟。墓葬从早期到晚期,自东侧高处逐渐往西侧、西北侧低处扩展,呈现出公共大墓地的格局。

大松山墓群表现出从小聚集家族墓地到公共大墓地的发展转变,体现了人口增长和社会发展趋势。并且,大松山墓群见证了两晋至明代,黔中地区社会文化中心逐渐转移至贵阳周边的进程,以及明代贵州建省前后社会经济的剧烈变化。

二、贵州地区两晋至明代墓葬的年代标尺

截至2023年1月,大松山墓群发掘面积13500平方米,共清理墓葬2192座,出土各类文物4000余件。这是贵州已发掘规模最大、延续时间最长的一处墓群,首次完整地建立起黔中地区两晋至明代墓葬发展序列,为贵州历史时期考古学研究树立了年代标尺。

三、西南边疆古代民族的历史画卷

作为一处全国罕见的大型地方民族公共墓地,大松山墓群反映了当时的生活、商贸、信仰、丧葬等文化面貌,生动展现了西南边疆古代民族1400余年的历史画卷。

大松山墓群出土的4000多件文物大多是日常生活用品以及装饰品,生活用品主要有釜、罐、壶、盘、碗等,装饰品除了金花片、铜发钗、银梳背等,还有锡、玻璃、琥珀、玛瑙、玉石、海贝等饰件,反映了当时黔中地区妇女对美的热爱与追求。

在大松山墓群,这些类型丰富、造型独特、工艺精湛的器物,按一定的组合方式随墓主安葬,是墓主生前生活境况的客观写照,记录了黔中地区先民们丰富、安宁、祥和的生活。大松山墓群出土器物,还反映出当地与海外存在的直接或间接的贸易。

同时,大松山墓群也反映了黔中地区古代文化和文明发展进程,见证了中央对云贵地区直接管理的“汉夷边界”东移,堪称一部埋藏于地下的“黔中通史”。

四、中华民族多元一体格局形成发展的生动案例

大松山墓群出土器物,表现出早段以汉文化为主、地域民族文化为辅,晚段以地域民族文化为主、汉文化为辅的特征。出土器物还表现出儒释道并重的宗教信仰,同时,汉文化元素一直贯穿于大松山墓群产生和形成的始终。

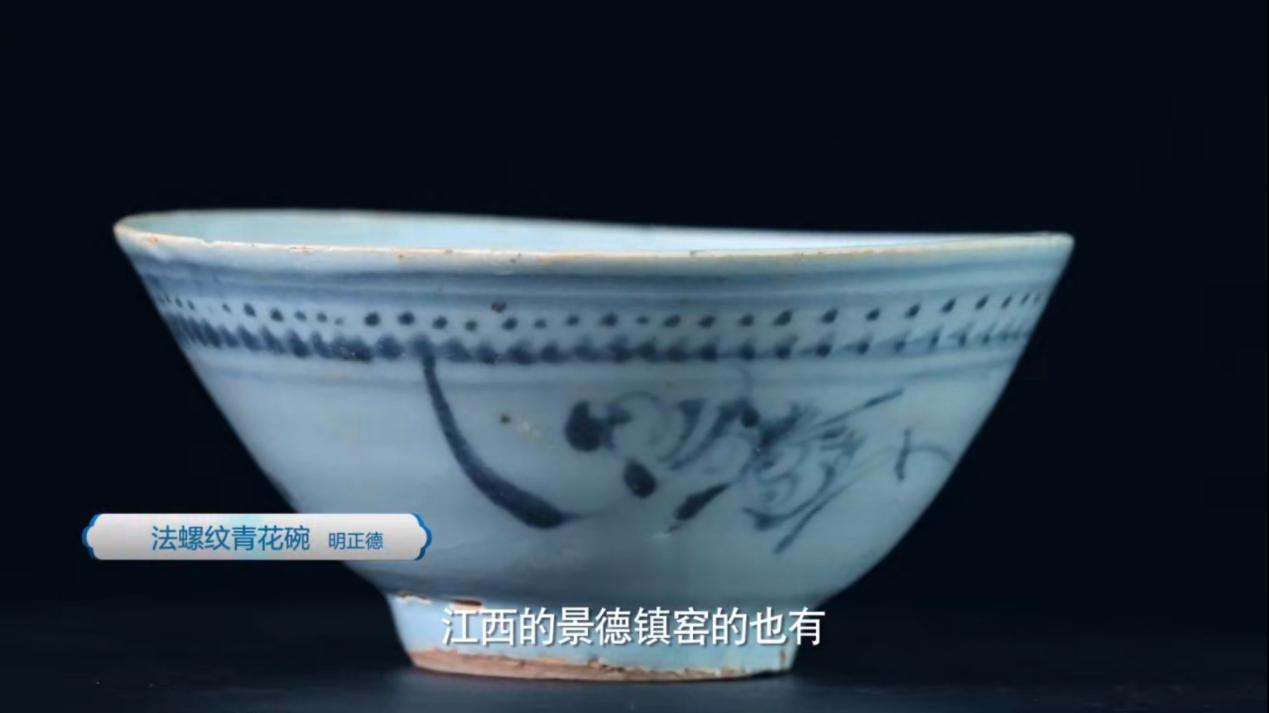

大松山墓群出土的晚期珠饰主要产于国内,采用的制作工艺也是中国传统的“缠丝法”。其中,玻璃簧形管状装饰和白色透明小圆珠,均来自山东淄博颜神镇的玻璃作坊遗址。南朝时期墓葬出土的铜鍪,与长江三峡地区关系密切。隋唐时期的墓葬,则出土了来自广西梧州的青釉四系瓷罐,还有龙泉窑高足杯、景德镇民窑青花瓷等。

通过对大松山墓群出土文物的研究,可以判断出其与中原地区、长江中下游地区、四川盆地、域外等文化因素之间的关联,是该地与其它地方文化交流,以及不同民族间交往、交流、交融互动的体现,也是反映中华民族多元一体格局形成的生动体现。

大松山墓群的挖掘工作完成后,考古队在不同时期的墓室种植了不同种类的花草,这里重归平静,但人们依旧在探索大松山的故事。想知道大松山墓群为何被称为“和平之地”吗?这里还出土了哪些“宝贝”?这些宝贝对于贵州的历史研究又有什么意义?更多精彩内容,更多你不知道的大松山墓群,敬请锁定21:30贵州卫视,锁定由“贵州大曲”冠名播出的《这一站,贵州》(第二季)!

文稿:万佳瑜