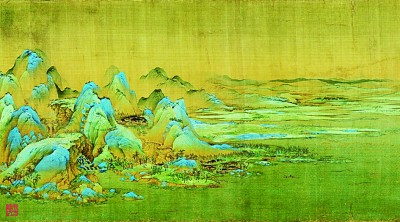

文化在线丨不曾褪色——绘画中的青绿简史

正如《只此青绿》舞蹈中的长裙那样,中国古代“青绿山水”里的青是指蓝色。但要说明不同的“青”并非易事。如今水彩、丙烯和中国画的颜料管上印着的颜色名字,都有着一份遥远的历史。

花青、石青和石绿

首先,“青绿”的“青”绝对不是“红橙黄绿青蓝紫”中的“青”,因为在彩虹般的可见光谱中,被叫作“青”的颜色既不是青苹果、青草那种偏黄的嫩绿,也不是蓝,而是偏蓝调一点的“薄荷绿”。我们古文中的“青”却大部分时候都是指一种深蓝。“青出于蓝而胜于蓝”的意思就是,青色来自叫作“蓝”的植物,颜色却比它未提炼时更深。在我国不同地区,有许多种不同科的植物都曾经担当过“蓝”的角色。用得最广泛的蓝有蓼蓝、菘蓝,它们甚至到当代还在应用,是民间“扎染”俯拾即是的原料。其中的菘蓝还能当中药,它的叶子晒干了是清热解毒的大青叶,而它的根就是板蓝根。

以这些植物提取出的蓝色颜料叫作花青、靛青,除了用于画画、染布,也是美人画眉的青黛。不过,中国画里青绿山水的“青”大部分时候都不是“青出于蓝”所指的植物颜料,而是矿物颜料。因植物颜料会溶于水,一经稀释,它便均匀地沉入织物的经纬之间,不会反光,没有遮盖度,所以一般用于没骨画法、大写意,而在山水画里只用于作底色。至于青绿山水山巅上那抹艳丽的蓝色,一般是来自蓝铜矿研磨出来的粉末,称为“石青”,而山腰上的绿色来自在蓝铜矿中常见伴生的孔雀石,称为“石绿”。它们共生在一起时,蓝绿两种宝石交相辉映,来到画上则如遇旧邻,相得益彰,如陆游诗云“螺青点出暮山色,石绿染成春浦潮”。

中国古人用得最广泛的矿物颜料恐怕就是石青和石绿了,矿石磨出来的粉在沉淀提取之时,以其颜色深浅划分为头青、二青、三青,石绿则是头绿、二绿、三绿。亚欧大陆的许多地方都可开采到这两种矿石,因此从敦煌到罗马,各地的壁画中都常见这两种颜料。哪怕敦煌壁画上的脸都黑没了,蓝绿色的飘带却还清清楚楚。既然蓝铜矿吸收空气中的水分后容易氧化成孔雀石,也就是说,石青会从一种清冷纯粹的深蓝色,渐渐“绿化”,转为一种较温暖浅淡的湖蓝色。我们如今看到的北宋王希孟的《千里江山图》中那些蓝色,已经是经年转化之后的效果了。难以想象,它在刚刚绘就的时代,该是怎样的一种韵致?蓝色会更深,画布更白,从而衬托出山谷间温暖的赭石色。

《千里江山图》的设色方式之所以能成立——它看起来颜色浓重却并不俗气,正是因为石青的这种奇妙的冷感。中国古人的审美实在是灵活,在山谷凹处施加赭石这样有突出感的暖色,在凸处却施加一种有后退感的蓝色,这种技法和素描的明暗法恰恰相反。它又的确能让画面仿佛凸出于纸上,成就一种立体感,但这立体感倒更像是剪纸而非浮雕。

我们不妨想象,石青和石绿的这种配合可能来自一些唐突的试验,它们的最终效果,如《千里江山图》所展现的,几乎是某种天作之合——它们恰好就适合这种皴法,这种笔触,这片山川。如果换掉笔触、皴法,或者换种构图,这种施色方式很可能就不合适了。甚至可以说,如果没有王希孟的功力,只是一般画匠亦步亦趋的模仿,其笔墨力道必然托不起如此娇艳的色彩对比。的确,在后人的许多画中,石青和石绿的搭配只适合小范围的画龙点睛,用于比较浅淡的对比,即便如此,也常常被施加过度,画蛇添足,俗不可耐。这也是后来水墨山水在艺术史中的地位似乎盖过了青绿山水的原因。在山水画中的书法笔触越来越突出个性之后,就不太能和一整套程式化的施色风格配合起来了。

(本文内容来源光明网,如有侵权,请联系删除!)